詹姆斯.鮑德溫---他們自由了,我們才能自由

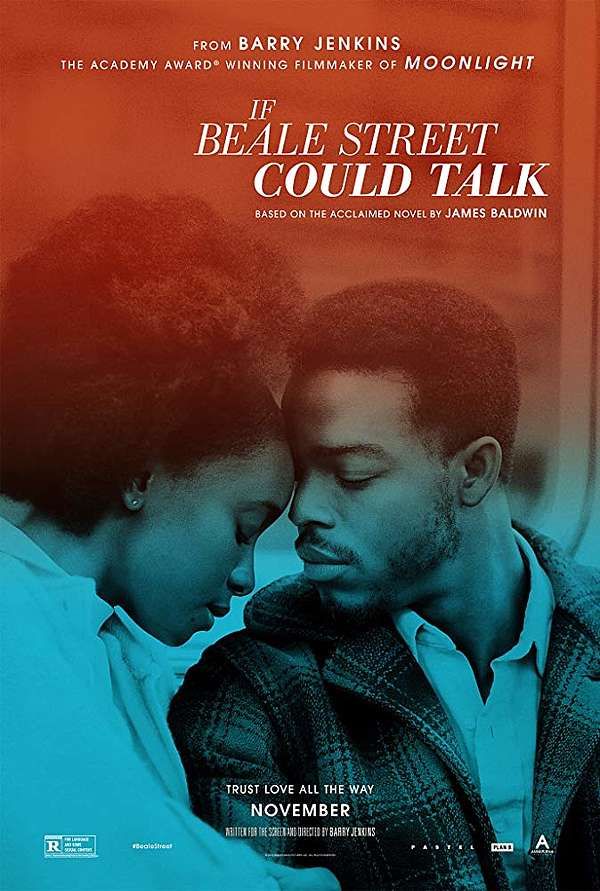

[If Beale Street Could Talk],作品的名字從藍調音樂而來,這部電影也有著藍調的氛圍,哀傷,但優雅。這部電影讓我認識了它的原作小說家,詹姆斯.鮑德溫。

身為一個小說家、詩人和平權運動者,詹姆斯鮑德溫所描寫的故事,沒有尖銳的控訴、撕裂的吶吼,或是血淋淋的衝突。故事從一對年輕的戀人開始,所有的悲劇都包圍在這純真年輕的戀情中。彷彿在戀人的眼光裡,其他所有的一切,沉重的牢獄、無力反抗社會與制度不公的無助感,充滿敵意的環境,都黯淡無光,只有[愛]沒有什麼能抵抗的,靜靜地超越了一切。

[If Beale Street Could Talk]是詹姆斯鮑德溫晚年的作品。詹姆斯出生於美國,在法國過世。如同故事裡的男主角方尼,他的夢想是離開這個自己永遠無法被接納的國家。只要待在美國,就無法擺脫黑鬼這個身分的禁錮,和無處不在的敵意與歧視。詹姆斯是黑人,也是男同性戀者。他一輩子都在與周圍歧視的眼光抗爭著。

費茲傑羅的小說[夜未央]這樣形容過裡面的人物 : [他常想著要做個好人,要慈善,要勇敢,要睿智,不過這一切都相當困難。如果有機會的話,他也希望為人所愛。]這似乎也是詹姆斯的寫照。如果你想到詹姆斯鮑德溫出生的家庭背景,他在一個冷漠、充滿宗教教條的家庭長大,但是[If Beale Street Could Talk]卻是這樣歌頌著家人之間溫暖的情感與堅定的連結,女主角蒂希的父母、姊姊,在得知她未婚懷孕的時候,全力的支持她,接納她,並為方尼的官司奔走。對詹姆斯鮑德溫來說,這是否是他渴望,卻並未得到過的愛與接納呢?

種族和性向,只是讓人無法去愛的一些因素。詹姆斯所描寫的不僅於此,他所描寫的,其實是人根本的處境與困境;他對社會不公制度的控訴,也不只是對種族或性向的歧視而已。他的小說超越了自身的處境,而有著更全面性的關懷與視角,這是我感到他的作品了不起之處。

想成為藝術家的黑人青年方尼,被誣陷為強暴犯而身陷牢獄,女友蒂希為他四處奔走,想洗刷方尼的冤屈。最後不得不接受認罪協商的方尼,他所代表的,是這個社會無法逃脫的不自由。當他們還在為著無罪與釋放苦苦掙扎的時候,方尼在獄中受盡折磨,遍體鱗傷,但最後他得知自己已經不可能得到自由,他忽然對蒂希說了一段令人困惑的話 : [聽著,我很快會離開,我要回家,我很高興,…………你知道,我現在是一個工匠,我像會做桌子的人一樣,………我不喜歡工匠這個字,因為我不知道那是什麼意思,但我是從直覺和雙手工作的男人,現在我知道那是什麼意思了。我的意思是,即使我失敗了,但我認為我現在不會……..我知道我不會。寶貝我愛妳,我會打造一個很棒的桌子,我們家人會在那張桌子吃飯,長長久久。妳別擔心,我會很快回去,回到妳身旁,靠在妳的手上,我要用手抱妳,我要抱著我們的孩子,妳別擔心,我會回去的。]

這段令蒂希感到困惑的話,在孩子出生後,她才明白,就像方尼的一部份回到她的身邊。電影的最後,蒂希帶著孩子到監獄裡探望方尼,三個人圍著會客室的桌子吃東西。孩子說:吃之前要先禱告,方尼和蒂希的手在禱告結束之後,仍然緊緊握著。

詹姆斯鮑德溫的繼父曾是一個牧師,他自己也曾經立志成為牧師,十四歲就上講台講道,但是少年詹姆斯逐漸意識到,[作為一種機構的教會的基礎不是愛,而是恐懼、自衛,與排斥,只需要為來生做準備,對個人小圈子以外的任何人的命運都漠不關心。]詹姆斯十七歲時離開教會,但並非如有些人說的[放棄信仰],而是他自己說的:[離開布道壇是為了傳播福音。]

鮑德溫鼓勵人們直面自己的生活,面對自身內在的衝突,而不是企圖將這個矛盾與衝突外在化。在鮑德溫看來,人之所以著迷於種族、旗幟、國家這些圖騰,壓迫異己,是因為企圖獲得某種權力的虛幻感,用以逃避內在的無助------這個無助是我們所有人共同的命運,被困在一個必死的身體裡,對於死亡的命運無能為力。只有人願意面對自身的無力與無助,才能停止用壓迫另一個種族,用病態的暴力,獲取短暫而虛幻的永恆感。

如果不是白人和黑人,或是敵對的任何種族、國家、階層,面對這個共同的命運,否則任何的平權運動,任何的反壓迫,最後也都會變成實質的壓迫。

“也許我們人類所有問題的根源,都在於寧願犧牲所有的生命之美,而將自己困在圖騰、禁忌、十字架、血祭、教堂、清真寺、種族、軍隊、旗幟、國家裡,就是為了否認我們終將死去的事實,這個我們唯一擁有的事實。在我看來,人們應該為死亡這一事實而感到欣喜,應該果斷勇敢面對人生的難題而贏得自己的死亡…….去相信去慶祝那些永恆之物----出生、掙扎和死亡,還有愛,儘管我們不總這麼認為----是一個自由人的責任,去理解變化的本質,擁有改變的能力和願望。”

聖經的希伯來書2:13-18說,[兒女既同有血肉之體,他也照樣親自成了血肉之體;特要藉著死,敗壞那掌死權的,就是魔鬼;並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。]

如果我們仍然在對死亡的恐懼裡,那麼我們就不是自由的。我們只是以為自己是自由的,或是藉由壓迫和禁錮另一個族群,來獲得虛幻的自由感。

詹姆斯鮑德溫超越了種族的對立,超越了被壓迫者的受害者位置,他看見壓迫者其實也是另一種受害者,同樣受到不自由的迫害。他看見 : [他們(壓迫者)自由了,我們(被壓迫者)才能自由。]只要是人類,我們都被困在相同的生存難題中,面臨同樣的無助與恐懼,在我們真正的敵人—那掌管死權者的面前,所有的人,無論種族,都是戰友,都是兄弟姊妹。彼此的殘害並不能使我們贏得勝利,那麼什麼可以 ? 在[if Beale Street Could Talk]這個故事裡,你會看見詹姆斯鮑德溫用藍調訴說他堅信不移的答案 : 惟有愛能夠勝過。

身為同性戀者的詹姆斯鮑德溫不是一個性解放者,即使成長於冷漠、缺乏愛的環境,他仍然堅信家庭的價值、歌頌家人的連結與愛;即使不被教會所接納,在他的作品裡,隨處可見他對基督信仰的反思與表達。那些真正得著救贖的人,會願意接納包容罪人,而不是將他們排斥在外。故事中方尼的母親指責蒂希未婚懷孕,咒詛她腹中的孩子在罪裡懷胎,根本不應該出生在世界上。令人聯想到,詹姆斯鮑德溫自己也是私生子,身為黑人和同性戀者的身分,更使他在成長的過程中飽受敵意與歧視。你會好奇,他為何沒有成為一個憤世嫉俗的人,相反的,他像故事裡[蒂希]這個柔弱的角色,堅定不移地相信、堅定不疑地去愛、堅定不移地懷抱希望,沒有讓冷酷的世界奪去她之所以為她自己的身分。看似無助的受壓迫者,在她身上卻閃耀著真正的得勝。

美國的民權運動者馬丁路德金恩牧師,那篇動人心弦的演說,或許是受到詹姆斯鮑德溫的啟發,在這篇演說裡,馬丁路德金恩訴諸的並不是黑人所受的苦或白人的邪惡,他描繪一個圖像,一個不管是黑人或白人都能夠嚮往並為之而努力的未來:

“我有一個夢想。

有了這個信念,我們將能一起工作,一起祈禱,一起鬥爭、一起坐牢,一起維護自由,因為我們知道,終有一天,我們會是自由的。”

忽然想到,在因為戰爭而逐漸分裂敵對的世界局勢當中,我們更需要這樣的圖像,一個如同馬丁路德金所描述的未來。只是這個圖像需要更大,能夠將歐洲和亞洲、基督徒和回教徒、俄羅斯和烏克蘭都包括進來,思索如果制裁與對立沒有辦法,什麼才能帶來真正的和平呢?

我們需要馬丁路德金所說的信念,需要這個夢想所帶來的盼望,更需要那個我們所沒有的愛。很多人不明白,為什麼聖經上耶穌會說,要愛你的仇敵,這種強人所難的事。為什麼我們不能只愛自己所愛的?為什麼要愛那會傷害我們、壓迫我們的?難道連那些邪惡的人也值得愛嗎 ? 事實是,若我們追求我們自以為的公義,所帶來的有可能是我們所不知道的不公義。對自己國家民族的愛,有可能成為侵略另一個國家的正當理由。對某個信念價值的愛,也有可能成為排斥異己的理由。[其中最大的是愛],愛比信念、盼望更大,因為它包括了那些與你我有不同信念、不同夢想的人,那些你原本憎惡、輕視、排斥的人。只有愛能夠超越自我中心的偏見。

這個世界的確存在邪惡,但惡不是那個人、那個種族、那個階級、或是那個國家。將邪惡等同於某個族群,只是一種自以為義的想法。[愛你的仇敵,為逼迫你的人禱告。]因為知道他們比你更不自由,更受苦,也更需要憐憫,更需要愛。最重要的原因是,”他們自由了,我們才能自由”。

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!