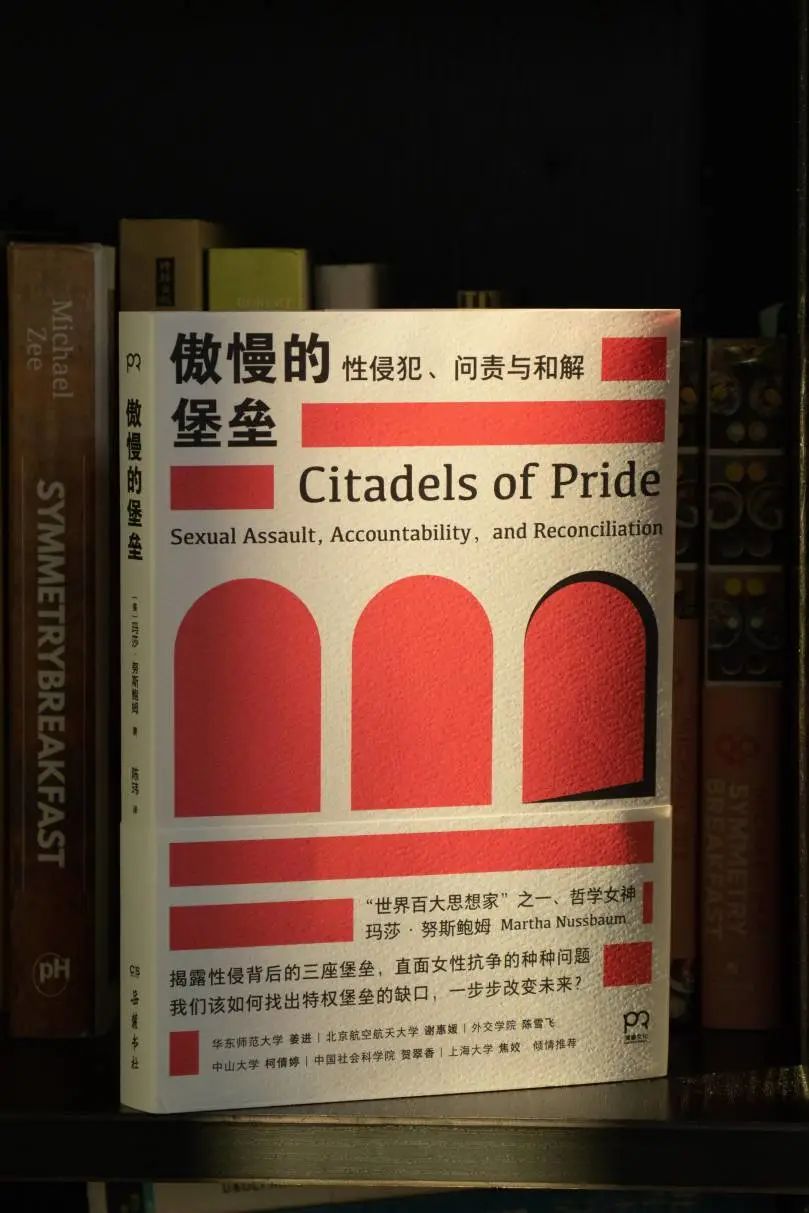

《傲慢的堡垒:性侵犯、问责与和解》

“女性的一生中至少会遭遇一次性骚扰,无论是身体上的还是言语上的。”性骚扰事件在我们的生活中早已是屡见不鲜。但值得庆幸的是,如今越来越多的女孩儿能打破桎梏,选择站出来控诉。但在事情未曾明了前,总有不少网友全然无视那些浸透着血泪的控诉与剖白文字,就直接为其打上了带有讽刺意味的“小作文”的标签,摆出一副“理中客”的姿态指责控诉者博人眼球——这再次印证了女性在遭受到性骚扰或性侵害后取证、举证、自证的无力与艰难。

那么,在这种在权力关系下的性别暴力要如何解决?除了“小作文”式的舆论曝光外,究竟还有什么更有效、系统的解决方法供我们选择?

曾任教于哈佛大学和布朗大学的美国著名哲学家玛莎·努斯鲍姆女士写的《傲慢的堡垒:性侵犯、问责与和解》,结合了哲学、法学、社会学等领域,试图为性侵问题找到一条科学的、可行的出路。

整体来看,这本书讲了产生性侵犯的机制(性别的、心理的、社会的)和维护性侵犯的体制(自上而下的,普遍被纵容和被鼓励的),并辅以大量的例子展示了在机制和体制的共同作用下,最容易出现性侵的问题的三个领域——司法界、艺术界和体育界,这些傲慢横行、充满男子气概和腐败的领域,正是法律最应该发挥作用的地方,可也是法律最容易“失效”的地方。

我们常说“物化女性”,可到底什么是物化?之前在椰树牌椰汁的抖音营销中出现了很多大胸肌男模蹬自行车甩胸部、秀肌肉的“男菩萨”场面,被粉丝称为“平等地物化每一种性别”,仿佛之前椰树牌椰汁用女性身材做擦边营销的事情就立马被洗白了一样,真的存在所谓“平等的物化”吗?

一个完整的人具备两个核心特质:一个是自主性,一个是主体性。也就是说,人是选择的中心,我们应该有自己决定人生选择的权力,在一个社会制度完善、氛围良好的环境中,人的自主性和主体性得以充分保护,人们能够在关键领域为自己做出选择。但女性在许多领域都不具有充分的选择权,尤其是投票、教育和婚姻选择。如果说女性在上述领域中权利被侵犯还相对隐性的话,那么性骚扰和性侵犯则是直接而深刻地破坏了女性的自主性和主体性。无论是被男性灌输的虚假主体性,例如“嘴上说不,心里愿意”的臆断式污蔑,还是逐步引导、“煤气灯下”式的PUA,都是将女性物化或让其自我物化的手段。

从表层理解,“物化”就是将对象看做一件物品,将原本是人而不是物品的存在转化成一件物品,这意味着拒绝承认本来存在的人性,更经常表现为否认完全的人性。深入来说,书中具体讲了8种表现形式,基本在日常生活、艺术作品中随处可见,大家脑子里立马都能举证对应。

1、工具化:物化者将对象(仅仅)看做其实现目的的工具。把女性当做生育工具,“保小还是保大”的问题屡见不鲜。2、否认自主性:物化者将对象看成是缺乏自主性和自我决定性的存在。在《再见爱人第三季》中的模特夫妇的矛盾,就在于大女方很多的男方(纪焕博)将女方(王诗晴)当成了真人版本的芭比娃娃,王诗晴已经是三十出头事业有成的女性,纪焕博却总是打压其审美品味、穿衣风格,以至于王诗晴朋友圈不合他心意都要删掉重发,这种爹味控制系男性在生活中屡见不鲜。

3、无生气:物化者认为对方缺乏能动性,或许也缺乏主动性。

4、可替代:物化者认为对象可以和同类型的其他对象互换,而且/或者可以和其他类型的对象互换。最经典的,是《甄嬛传》里的“宛宛类卿”;以及把现任女友当前任女友的手办来疗伤的一系列行为。

5、可侵犯:物化者认为对象缺乏完整性的边界,是某种可以打破、毁坏和侵入的物品。都不用纵观历史,哪怕是随意翻看近几个月的互联网,从吴亦凡到李易峰,从鹦鹉史航到傅瑾,都直接体现着对女性的冒犯。

6、所有权:物化者将对象看作某种被某人拥有或可以被某人拥有的物品,可以被买卖,或者可以被当作私人财产。

7、否认主体性:物化者将对象看成是某种不需要考成其经验和感受的物品。从“猎巫行动”到“阁楼上的疯女人”再到无数“荡妇羞辱”的词语,无一例外是从剥夺女性作为“人”的主体性,再到剥夺其思考、发声、抗争的权力,为驯服、圈养她做准备。

8、噤声:物化者将对象看成是无法言说的物品。

这八个特征并不总是相等,也不总是并存,但这种对人的工具化、对自主性和主体性的否认的根基是傲慢的恶习,即女性就是要为男性做点什么。比如,婚内强奸就是丈夫认为对于妻子的性要求是他“应得的”;约会时买单的男人也认为这是一场交换,女性应该满足她的需求……男性从不认为自己在使用强力,因为他们自认为自己是在有益于社会交易中申明自己的目的,这里同样存在一种未被意识到的“可代替”的观点:如果女性没有满足他的利益,他就再找一个能满足他需求的女人。

如书中所述,“物化”是性暴力以及其他伤害的核心,但物化只是行为,其根本原因是性格底色中的傲慢,这种特征意味着习惯性地将自己放在他人之上,这也是男性习惯性支配女性的深层原因。作为七宗罪之一,傲慢这种恶与嫉妒、贪婪有着密切关联,但它所具备的自我关注的特征是最完备的。男性的傲慢表现在充分否认女性的自主性和主体性,有强烈的自尊到自恋倾向。

傲慢有很多种,种族的、阶级的,比如出身上层社会的白人废奴主义者可能会为了非裔美国人的平权而抗争,但他们却歧视手工业者和农民,并将其工具化,但有一种傲慢是所有男性都会“坚信”的,那就是性别傲慢——整个社会所有群体都在灌输给男性的优越性:

想想这对一个男孩儿来说意味着什么:在一种信念中长大成人,认为即使没有任何成绩或努力,即使他可能是最愚蠢可笑、空洞无聊或者最无知冷漠的人,就因为他生来就是男人这个事实,他就可以堂而皇之地优于整整半数的人类成员,优于她们所有人,优于她们当中的每一个人——其中很可能包括某些实际上比他更优越的人,而他每时每刻都能意识到这一点……[这样的男人]只能被傲慢激励,而且还是最糟糕的那种傲慢,即将自身价值建立在偶然的优越条件之上,而不是基于他自己的成就。尤其是,当这种感受(即自身被抬高到超过另一个性别中的所有成员)结合了凌驾于其中某个个体的个人权威时……

书中举了一个例子,人们会将这些傲慢区别对待。废奴主义者无论是黑人白人,都在谴责种族傲慢的同时具有性别傲慢,女性甚至不被允许进入废奴主义会议的房间。这种傲慢的基因一旦绵延,就形成了物化的行动,最后会滋生暴力——为了扫除情感和身体上的阻碍。在高尔斯华绥的《福赛特世家》中,索米斯婚内强奸妻子是为了维护他“作为男人的荣誉”,只因为他的妻子拒绝成为一个柔顺的配偶。而在雷德利·斯科特导演的新作《最后的决斗》里,乡绅雅克侵犯了外出打仗的骑士好友卡鲁日的妻子玛格丽特,在雅克看来,他蓄谋已久的侵犯其实是和玛格丽特水到渠成的情投意合,而玛格丽特的控诉被当做别有用心的诬告,最后,骑士决斗的胜负(男性维护自尊的手段)却决定了玛格丽特是否要被当做女巫处死——这种傲慢的身份竞争本质上将女性当做财富和社会地位的象征,忽略了女性身上充分的人性,是一种性物化的典型形式。

另外一种形式则是妒忌。其关注的仅仅是地位,而非内在价值。在高等教育普及、女性取得的成就不再容易被剥夺、逐渐显现的当下,女性突然获得的成功引发了自命不凡的男性的妒忌:她们夺走了我们该得的东西。身份妒忌的形式就是性物化和性暴力,比如将性感的女性说成“荡妇”并试图毁掉她们的社会生活。

还有一种表现就是投射性厌恶。男性将自身界定为能超越的存在,而把女性界定为无法脱离出生、死亡、性活动的存在,比如反复提及月经、母乳、性体液和排泄物等所谓恶心的东西。在我们的生活中,无论是高铁上不卖卫生巾却大肆贩卖香烟,还是国产剧中屡见不鲜的月经羞耻,都是典型代表。

法律作为一种社会规范,面向所有人,它教育我们什么是对的,什么是错的,而这种教育观念随着时代变化发展。书中强调,作为普通法系的代表国家的美国,其法律传统一直以来所支持的都是男权话语为中心的传统,这意味着女性等弱势群体被排除在法律系统之外,长久以来形成的稳定观念更巩固了精英集团的利益。比如,美国法律中严格区分“性侵犯”和“性骚扰”:性侵作为一种刑事犯罪,由刑法规定对行为人施行刑罚处罚,而美国刑法中有关性侵犯的法律条款,经历了漫长的变化过程,由一个个案例不断填补着男性权力带来的漏洞,每个案例的背后,都是一个或者几个受到伤害的女性;而1964年颁布实施的美国民权法案将“性骚扰”规定为一项民事违法行为,即便“性骚扰”的行为成立,也仅能对被告进行相应的民事处罚:赔礼道歉或者损害赔偿,这对受到性骚扰的女性是极为不公的。

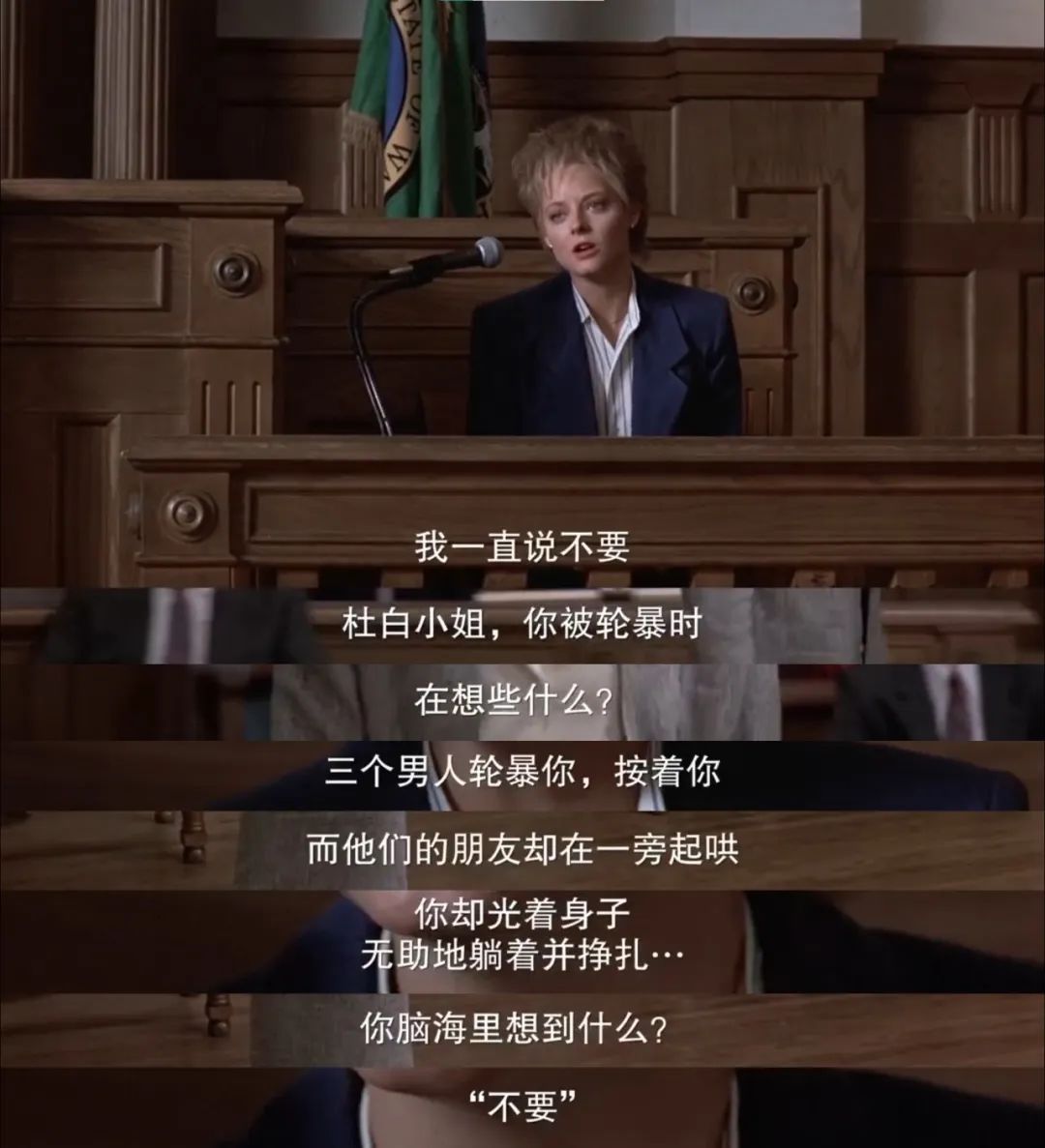

20世纪70年代,女性主义运动向这种传统发起抗议,她们认为从前把“暴力威胁”看作强奸的必要条件是不全面的。沉默不等于同意,但由于权力架构中对女性主体的否认——一个并不将“不”理解为“不”的体制,所忽略的不仅仅是女性的自主选择,而且编造了一套谎言,女性要么是保守隔绝的处女,要么是想与每个男人发生关系的妓女——一个女性存在就意味着同意。1983年,谢丽尔·阿罗约一案是美国司法史的转折点,确立了一个原则:“不”等于不。尽管这并未成为具体的法条,法律很难用一种明确的保护女性自主权的方式来阐明“同意”的道理,但也让广大女性意识到说“不”的重要性。此外,取消诉讼时效、改进证据、激励报案等措施,都是争取女性权益道路上的进步。

即便部分法律制度在女性的争取之下不断完善,性侵行为依旧在不断发生,尤其是在司法界、艺术界与体育界。这是因为权力结构在这些领域中更加稳固,背后关系到权力的等级制度及某些人对权力的滥用。

在司法系统中,联邦法官因终生任职所拥有的巨大权力,滋生了权力滥用的空间。学界与商界几乎都已制定了明确的公共规则以规范性行为,而司法界在2019年以前都未有过明确的条例,科津斯基案更是严重暴露了权力滥用与管理真空导致的悲剧。

艺术是侵犯行为最好的遮羞布,身体接触在艺术教学或活动中几乎是无处不在且有益的,师生这一权力差异更容易让受害者陷入“崇拜”的陷阱中,权力上位者(通常是男性)编造某种对艺术掌控的假象,权力下位者(通常是女性)为了获得“被承诺的利益”,往往在不平等关系中忍气吞声。

体育运动塑造着有关男性英雄的想象,也是有毒男子气概最蓬勃的地方,许多男性为了证明自己的“男子气概”、融入群体中而做出性侵行为。大学系统内部的贪腐体系维护着罪犯的利益,然而矛盾之处在于,若没有这些(腐败)的系统,许多球员就无法进入顶级大学。

究其原因,是权力结构稳固之殇,性侵犯和性骚扰实际上是关于权力的等级制度及对权力滥用的表现形式。性侵害只是权力滥用的类型之一,要想减少危害行为的发生,需要对制度本身进行改革,把权力关进制度的牢笼。

以上所述,是有关“为何会发生性骚扰/性侵犯?”“制度是如何纵容性骚扰/性侵犯”的问题。而当侵犯行为已经发生后,我们又能做些什么?书中为我们提供了一些可能性。

首先,受害者在遭到侵害后很容易产生“报复性的愤怒心理”,然而我们需要区分这种愤怒究竟是对正义的强烈要求,还是复刻男权逻辑的报复性愤怒。女性需要警惕被某种极端情绪掌控而做出无可挽回的后果,因为社会毕竟依旧掌握在一小部分有钱有势的男人手中,女性的声音再强烈、事件的后果再恶劣,只要不触动他们的蛋糕,所有对正义的追求可能化为泡影。

但这并不意味着我们什么也做不了。书中说,问责而非怨恨,宽宏而非妥协。面对已然发生的侵犯事件,女性应该用正当手段维护自己的合法权益,切忌浪漫化对方,也要让自己和身边的朋友都警惕相似的套路。最重要的是,拒绝悲情,历数迫害者的不义并不能使我们的正义不言自明,如果让敌手的不义成为自我摧毁的内在力量,那并不能让我们以女性的身份骄傲地、自信地、饱满地走下去。

女性独有的包容应建立在充分的判断力和自尊自爱的基础上,女性主义者首先要成为有爱的人,这种爱并非随意付出自己的情感,也并非以爱之名丧失自我的主体性,我们可以创造一种想象、共情、宽宏的文化,至少让女性在其中不会感到被害的恐惧、敢于表达自己——

打破傲慢的堡垒,找回女性存在的位置,坚定、勇敢地向前走去。

关注Kongfu Girls公众号,

后台发送“傲慢的堡垒”,

领取粉丝专属抽奖链接,

11月30日抽奖赠送实体书两本!

编辑:土豆苗

排版:人工智熊

Kongfu Girls是全网首个专注于服务女性影迷与艺术爱好者的文化社群。基于对当下流行影视作品的批评,我们致力于同女性观众建立起一套属于自己的,能抵御银幕歧视、纠正文化偏⻅的评价体系。

我们提供去中心化的讨论平台,组织写作活动和电子读物,以提高女性影人及其作品的可⻅度、提升女性在 评论界的话语权和参与度。我们鼓励女性发表自己的声音,分享真实的遭遇,在这里找到情感的共同体。我们要让被动的观看转化为主动的创造。我们要让女性与生俱来的勇气成为立场,要让行动与变革的信心诉诸文字。因为,每位女性读者和观众都是改善我们文化环境不可或缺的一份子。

公众号:Kongfu Girls

微博:她们的武术俱乐部

合作邮箱:kongfugirls@163.com

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐