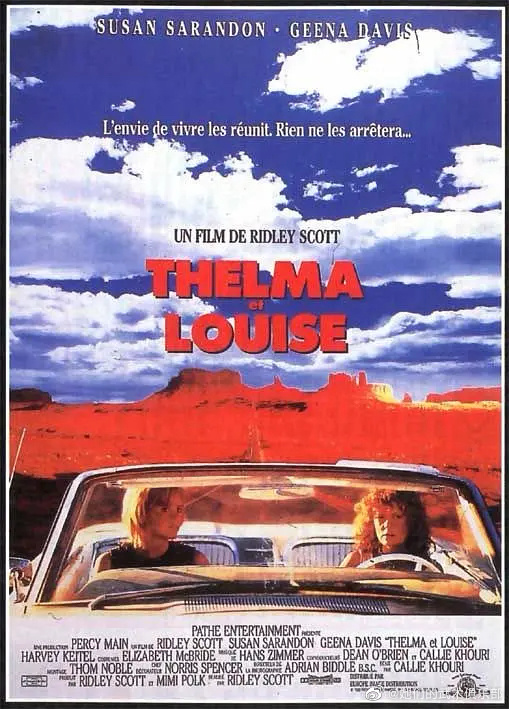

一旦觉醒、绝无归途:〈末路狂花〉与公路电影的性别范式颠覆

在“女司机”频频被污名化的当下,女性作为公路电影叙事主体的案例更是少之又少。这恰恰是我们在今天,必须无数次重温、探讨《末路狂花》的意义所在。

先简单回顾一下剧情:家庭主妇塞尔玛的老公是一个傲慢、坏脾气的经理,连手表的扣子也要塞尔玛来系。为远离家庭的烦闷,她与好友路易丝结伴外出旅游散心。在某家酒吧的停车场,塞尔玛险些被酒吧认识的情场老手哈伦强奸,路易丝及时赶到,拔枪射杀了哈伦,二人也从此踏上了逃亡的不归路……

这是一部意义非凡的女性公路电影。

上个世纪60年代,美国汽车工业加速发展,高速公路成为了基础建设的重点工程。好莱坞类型电影主人公的骑乘的工具,也从西部片的“马”转变为公路片的“汽车”。

如果说30年代经典西部片构建的是美国神话,那么60年代的公路片则是在创造“反神话”。新好莱坞电影《雌雄大盗》《逍遥骑士》成为二战后美国社会文化最确切的影像表达,电影中逍遥法外、自由驰骋的主人公,凝缩着“垮掉的一代”的现代性精神危机及其应对策略:他们以波西米亚文化反叛布尔乔亚文化,以暴力犯罪反叛父辈们制定的法律规则,以热烈的性解放反叛中产阶级虚伪的家庭伦理。

然而,即便“反叛”是公路电影的主旨之一,我们仍能在里面看见“不反叛”的,乃至极为“传统”的内容——牢牢地把握着汽车方向盘的,永远是男性主人公。

这种“约定俗成”是怎么产生的呢?

纵观西方文化的历史长河,从古希腊拥有选举权的公民,到启蒙运动里“天赋人权”的理性主体,为“普遍”代言的“人”永远默认为“男人”,而非“女人”。

公路电影自然也是这种男性中心的性别秩序的延续:主人公是当代的“牛仔”,是逃避世俗的浪子,是漂泊天涯的“亡命之徒”,更是紧握方向盘的“他们”。虽然类型电影是大众文化的“感应系统”,但60年代噪声一时的女性运动却在公路电影中销声匿迹,女性议题被让步于所谓的更“普遍”议题。

因此,这个阶段的公路之旅中,女性和少数族裔只能作为男性主人公“旅伴”,亦或者旅途中偶遇的路人出现。

电影里关于“汽车”掌控权的内容,还涉及另一层性别符号的意指。资本主义社会中,男性作为社会财产的掌控者和支配者,汽车无疑是他们的“私产”。从挑选、购买到使用,男性都拥有绝对的话语权,坐在副驾的女性只是“香车美女”中和“香车”并列的、用于显示财力和地位的“物件”。甚至,二者在一定意义上会实现“同一”,即女性在文化结构中被视为“被骑乘”的——船只、汽车和摩托车有时候会被戏称为“她”。

在这个霸权逻辑下,由女性主宰和驱动交通工具会被认为是“不够格的”。驾驶汽车需要敏锐的反应力、方向感以及理智的判断力,也被认为是女性所不具备的“男性特质”。当女性共享了他们的专属特权时,男性会用嘲弄的口吻来污名化“女司机”。

1991年的《末路狂花》的划时代意义就在于,它聚焦的是两位女性的公路之旅,大胆地对传统的公路片性别范式进行了解构和重建。尽管这一范式的变化,距离公路电影在60年代的经典成型,已经过去了近30年。90年代,性别与族裔议题的电影新浪潮兴起的文化背景之下,更加“边缘”的人们终于开始在“公路电影”中掌握方向盘。女性,是与同性恋、跨性别、变装皇后同时期成为公路电影的第一主人公的。

说句题外话,也正因为如此,才彰显出中国“十七年电影”(1949-1966)里大量有着女驾驶员的“先锋性”。

让我们继续回到《末路狂花》。塞尔玛与路易斯,两位从社会身份(家庭主妇、咖啡厅女招待)中解放出来的女性,飞驰于无垠的荒漠和粗粝的峡谷之间,将城市文明的束缚与秩序抛在身后。然而,即使身处西部杳无人烟的蛮荒之地,父权的影响力,始终在她们的旅途中如影随形,挥之不去。

酒吧里,塞尔玛与一个男人热情舞蹈,男人带塞尔玛去停车场呼吸新鲜空气,却趁机强暴,无视她的反抗;失手枪杀男人后,塞尔玛想要报警,路易斯却说,酒吧里人人看见你们跳舞,法律不会站在你这边;警察到塞尔玛丈夫家实施监听,要求丈夫对妻子的来电语气温柔一些,因为“女人都吃这一套”;风流倜傥的年轻男孩与塞尔玛发生了一夜情,既得了性便利,转头还骗走了她们全部的积蓄,并将她们出卖给警方;逃难途中,卡车司机对同路的她们做下流的手势和表情,以为这是他眼中“坏女人”的最爱;直至影片末尾,也是由一个男性警官通告女人们,让她们想清楚要活要死,如果不放开方向盘,就会被视作对权力的挑衅……

法律、警力、文化、性同意的界定、女性犯人的生与死等等,都由男人掌握话语权。塞尔玛和路易斯的确是在逃离杀人的罪行,但驱动她们一往无前,绝不回头的,从根源上应归结于这个密不透风的男权社会的围追堵截。她们在每个节点,从叙事上来说都可以停下。但她们不停下,这种自发的“末路”,恰恰是电影赠予女性主义运动的一书寓言:男权社会里,女性是没有属于自己的自由位置的。一旦觉醒,便再无归途。

驾驶汽车,在塞尔玛和路易斯的末路逃亡中,成为女性从男权社会,从公路电影的既有性别范式中,夺回主动权和主体性的表征。固有的社会身份与性别角色不再是女人们可牵挂之物,连同漫天的黄沙与爆裂的轰鸣,被她们彻底决绝地冲破与抛弃。

《末路狂花》中一次又一次看似“疯狂”的暴力不仅仅是为了防御和反抗,而是长期受到挤压的“自我”的自然流露和宣泄,当男性展现出这样的暴力时,观众说,这就是男子气概!而当塞尔玛和路易丝开枪时,他们说,她们疯了。

可是所谓的“疯癫”,仅仅意味着,不能够再被稳妥安置在男权设定的文明秩序里。女性的“疯癫”,正在颠覆既有秩序,是锐利的,冒犯的,破坏性的,横冲直撞的,也是必将是被永远污名化的。

影片结尾,被冠以危险分子,疯癫之名的塞尔玛和路易斯,依然能凝视着彼此,相拥一吻,说:“Let's keep going!Go!”

一脚油门踩到底,前方是陡峭峡谷,是万丈深渊,也是男权无法染指的永恒自由乐土。如果女人可支配的自由只有自己的死亡,那么,就一道大笑着疯魔着“赴死”吧!

在电影上映的年代,公路电影预设的受众多为男性。《末路狂花》在放映期间遭到了大量男性影迷的批评,认为此片“抨击男性”,宣扬“仇视男性”。

即便如此,《末路狂花》的横空出世,仍然为无数迷茫的女性提供了反叛的力量。编剧卡莉·克里也获得了1992年奥斯卡金像奖。电影界,直接引发了一系列“女性公路片”的热潮,包括《伴你闯天涯》《束缚与压制:一个爱情故事》《情伴我心》《潇洒有情天》等等。这些电影持续突破着男性主导的公路电影范式,拓宽着公路片中女性叙事的空间,反过来也在社会层面鼓舞了当时美国社会兴起的女性主义运动——90年代,正是美国女性主义运动的第三次浪潮的开端。1993年,成为今天的文化符号的鲁丝·巴德·金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)跻身美国联邦最高法院,她的大部分法律生涯都用于倡导性别平等和女权进步。1996年,美国任命了史上第一位女性国务卿马德琳·奥尔布赖特。

又一个三十年过去了,有些东西发生了改变,有些东西一成不变。我想,这正是我们在今天仍然不断重温《末路狂花》的意义。

Kongfu Girls是全网首个专注于服务女性影迷与艺术爱好者的文化社群。基于对当下流行影视作品的批评,我们致力于同女性观众建立起一套属于自己的,能抵御银幕歧视、纠正文化偏⻅的评价体系。

我们提供去中心化的讨论平台,组织写作活动和电子读物,以提高女性影人及其作品的可⻅度、提升女性在 评论界的话语权和参与度。我们鼓励女性发表自己的声音,分享真实的遭遇,在这里找到情感的共同体。我们要让被动的观看转化为主动的创造。我们要让女性与生俱来的勇气成为立场,要让行动与变革的信心诉诸文字。因为,每位女性读者和观众都是改善我们文化环境不可或缺的一份子。

公众号:Kongfu Girls

微博:她们的武术俱乐部

合作邮箱:kongfugirls@163.com

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐