寫給小兔子的22封書信之7

Chère Lapin:

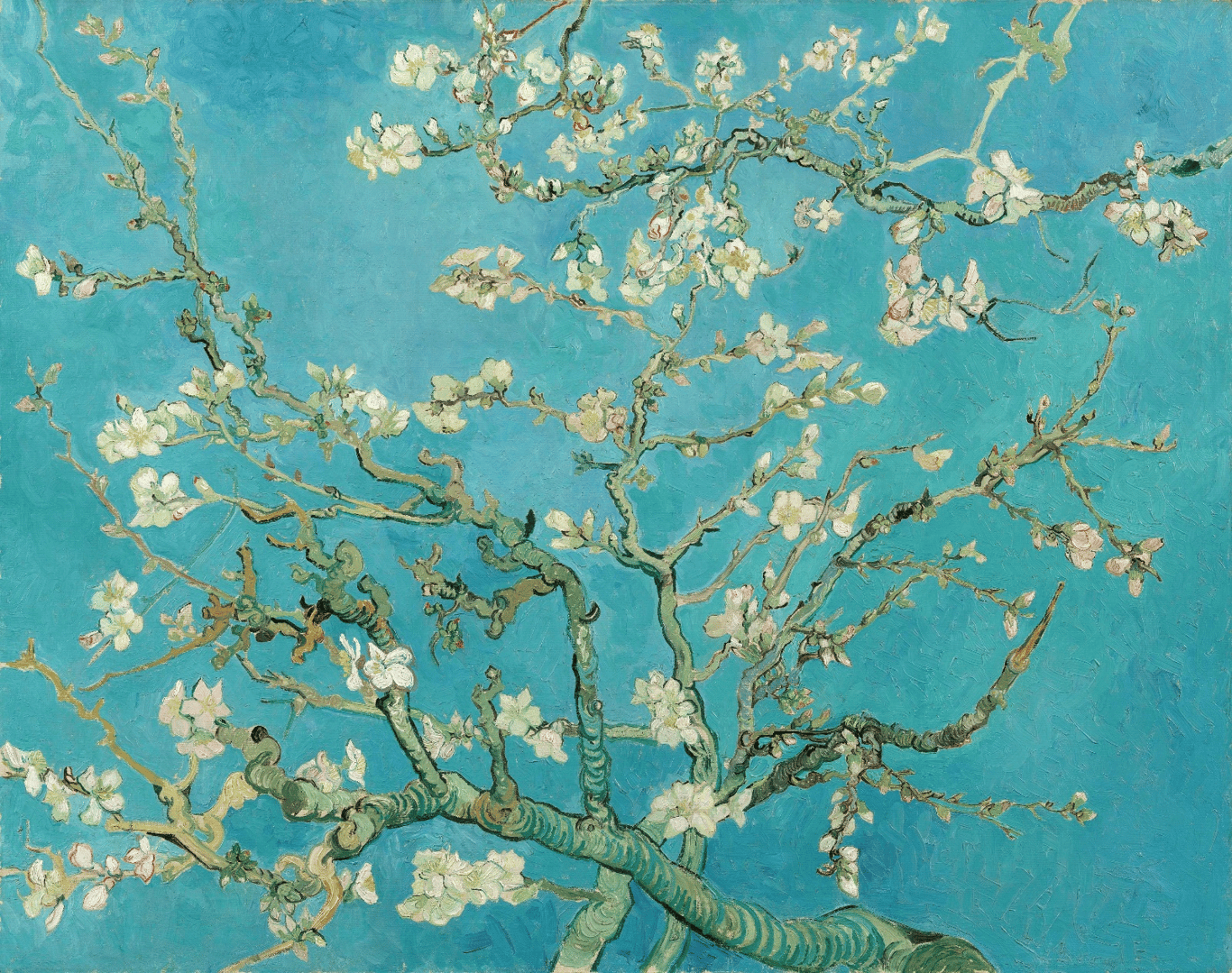

現在的我正從阿姆斯特丹搭 Eurostar 回巴黎的路上,這段路不長,車速很快。關於這趟再訪荷蘭的短旅,我本想回到巴黎後再慢慢跟你說,可是今天在梵谷博物館(Van Gogh Museum)親眼見到「杏花(Almond Blossom)」後,直到現在心情依然澎湃 ! 你相信嗎 ? 當時的我駐足在畫前,即便觀畫者絡繹不絕,但我竟對著畫默默流淚、不能自己。

為了不引起側目,我盡量退到三樓的圍欄旁,雖然站的位置離畫有些距離,但當我全然定睛在用色與畫工上,腦中一直閃著不停的畫面卻是梵谷在聖雷米療養院(Monastery Saint-Paul de Mausole)的那個小房間。寫到這兒,知心的你一定能瞭解我的彭湃從何而來 ! 此刻,我需要有人可以跟我說說話,小兔子,我能想到的人就只有你。

畫中的天空,是土耳其藍加上松石綠所呈現的青綠色,三支杏花的主枝幹從畫面下方生長而出,開枝散葉,開出如珍珠般美麗的花朵。大自然的美渾然天成,不僅僅是色彩繽紛,即便是一花一木皆非靜默,每一個節梗都帶著強烈的生命力,迎著光、順著風,花兒接連著綻放基因密碼重組後的美麗。人類的眼被陽光養壞了 ! 經過數百萬年的演化,我們能看到的顏色僅限於可見光,我相信這世界的多彩絕對超過你我所想像。

小兔子,我可能從未跟你提過,多年前我曾經短暫學過速寫,在課程裡,畫枯枝是入門的基礎,之所以基礎,是因為重要且不容易。要將平面畫出立體感,枝條的轉折尤其關鍵,轉折的方向會影響構圖,會牽引著觀畫者視線前進的方向 ; 轉折的力道更要能充分表現大自然的生命力,如果沒有足夠的觀察力與長期練習所累積的底蘊,「畫虎不成反類犬」,很容易就會把帶著鮮明個性的枝條畫成掛在樹幹上的橡皮蛇。正因為自己曾經這麼傻氣的挑戰過,所以我從未給你看過我的速寫本,不怕見笑,是怕你傷了眼 !

「杏花(Almond Blossom)」約莫創作於1890年的初春,是送給弟弟與弟媳喜獲麟兒的賀禮,但那時的梵谷因精神疾病復發而正在南法的聖雷米修道院靜養。你必須知道150年前的精神醫學對待精神病友的認知大不若今,在修道院美其名是靜養,實則是身體行動的具象拘所。修道院的面積不大,梵谷的房間內僅能放一張單人床、一張桌與椅。慶幸,房內有一扇對外的小窗,窗小,但窗外的景色極美。在我去的那個季節,仍可見薰衣草在微風下搖曳著,但一百多年前,梵谷看見的窗景也和我相同嗎 ? 突然間我似乎能理解梵谷對生命的不解與無奈。在經歷傳教士、實習牧師、藝術品交易員、代課老師 … 等等生命方向的試探,海牙時期的梵谷就已經確切知道自己的使命何在,如果終其一生最想做也最應該做的就是創作,為什麼生命回應他的卻是無比殘酷的挫折與否定 ?

我們總以為人生有許多選擇,但往往能繼續走的,就只有腳下的這條路。

在他短暫的年歲裡,即便帶著不被主流認同的眼光,他仍逆風而行,不停止將自己所關注的族群、所感謝的人躍然於畫上 ; 他也絕非是自大狂妄的現實脫離者,否則現在的我們就無法看到梵谷的點描畫和帶有浮世繪風格的畫作。 但當自我感受與外界的回饋有著極大且長期的反差時,人的信念還能堅持多久 ?

因為極其脫序的行為(割耳)而被要求再次入院靜養後,這次梵谷不再反抗,他默默地聽從醫生的建議、接受弟弟的安排,畢竟那時的他再也無力掌控自己的人生,除了畫筆和腦中輪轉不停的創作欲,一無所有 …

「面對這些發作的苦痛,我感到驚懼無比,像是一個一個打算自殺的人,投入水中之後,發現冷冽難當,又掙扎游回岸上。」(1890,與弟弟西奧的通信)

親愛的小兔子,信看到這兒,你累了吧 ? 抱歉,我並非有意扯到美術史,而是好想讓你理解,梵谷在療養院獲知姪兒誕生時是怎樣的心情。當時的他正遭受著精神疾病的折磨,那些說不出口、也無法以文字暢意闡述的祝福全在這幅畫裡。家族中的新生命彷彿向一直處在溺水狀態、載浮載沉的梵谷遞向新生的契機,情感濃厚的他是如此渴慕愛、渴望改變、期待重生 !

Now I understand what you tried to say to me 如今我才明白,你想說的是什麼

How you suffered for your sanity 當你清醒時你有多麼痛苦

And how you tried to set them free 你努力的想讓它們得到解脫

They would not listen, they did not know how 但人們卻不理會,也不知該怎麼做

Perhaps, they'll listen now 也許,現在人們將學會傾聽

For they could not love you 因為當初他們無法愛你

And still your love was true 但你的愛依然真切

(Don Mclean – Vincent )

Maintenant, je comprends ce que tu as essayé de me dire. 我和梵谷活在不同的時空,但本質上,我們都是心靈飄浮在虛無中,永遠沒辦法抵達彼岸的人。站在畫前,我一直壓抑著試圖觸摸畫布的衝動。那油彩上的凹凸起伏,充滿力量的筆觸,每一筆從側面才能看見的跳動,每一筆的深淺力道,都是畫家凝神具氣下的心流之作,那是燃燒生命時的光與美,那是人性 !

讀到這兒,你或許已經壓著許多話想對我說 ? 車子剛過 Bruxelles 的中央車站,再過一個小時就可以抵達巴黎了,我們北站見 !

Bisous 17 DÉC, 2018