理解证明

CKB,班味重

第一次见到桂子、Hanssen、舟舟是二月底他们以及白鱼一行人来南塘,据说是来调研在南塘做黑客松的事情。

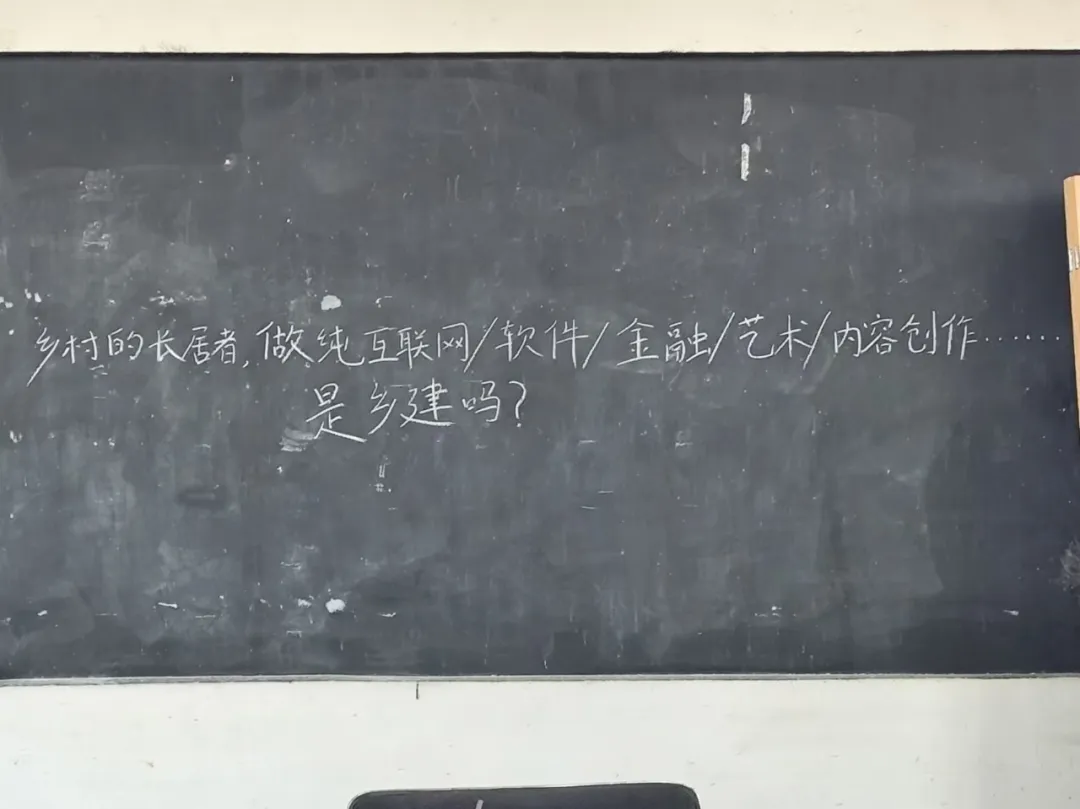

26号晚上,在地的年轻人一起参与乡建DAO的学习会,会议中白鱼也有发言,同时他正在前往南塘的火车上。会议末尾他也到了素舍茶室,当即开始向大家分享一些关于区块链的基础知识。白糖组合对于南塘的乡建实习生项目、以及DAO的探索的评价,我一直不以为然。不忿地说,不管做的怎么样,批评的质量可以更高。同时我也记着去年清迈在CKB House中白鱼说的:“不服就干”。

大概第二天,CKB团队的朋友们到了。印象中,无处不是CKB团队的工位:舟舟Hanssen桂子在院子中间的平台上聚精会神用电脑;舟舟和桂子在砚仁新组装的画室里用电脑;白鱼在院子里荡来荡去,皱着眉头,对着手机说什么,一看就是在开网络会议。

一天晚上,回合作社的路上,看见白鱼一行人走过来,我提前绕到一旁,听到他们正投入地讨论技术相关的事情,和我并不是一个世界。DT说:CKB的人和SeeDAO的人很不一样,CKB的人班味很重。“共同生活,就是在穿拖鞋的时候也保持思考”,向左成懒散,往右是牛马。

记得那天在画室里,舟舟和桂子突然进来,笑着问这里可以使用吗?我们回说没问题。我正悄悄离开时,他们热情地打招呼说,再见。

”Rock Web5 南塘 Code Camp“,我在字节元的公众号上得知这个活动定下来了。再有交集是在3月七八号”老戴的小院“——三月中旬Code Camp的黑客小屋。那天下午在微信上感到方姐在发愁,问麦田得知她在”老戴的小院“。到了之后,看见方姐杨姨杰杰在院子里打扫,方姐看起来很疲惫,说不知道该怎么收拾。我不想帮忙,想到的另一个办法是不收拾。于是让Ayf把我拉到工作群里,和CKB工作人员们说了这边的困难。马上得到桂子回复,并且表示可以线上沟通一下。那时差不多是下午四点,会议时间定在当天下午六点。会议很顺畅,老戴的小屋保留了黑客屋的身份。末尾,大家提议下周再找一个时间对一下。紧接着快七点,舟舟在群里要大家的邮箱地址,把下周的会议推送给我们。

划水(黑客松3.16-3.19)

再次见面是3.16,黑客松报道日,那天包括JiangQan、Crow、Crocs、余星等都加入了这场活动。

我早早鼓动方姐麦田和我组队去参与这个比赛,因为心里一直想着她们可以自己写代码,去实现她们自己心中的想法。想想,方姐麦田去打黑客松,做与南塘相关的应用,还有比这更酷的事吗?

若松也加入了我们,我俩共同的动机之一是眼馋完赛奖中的硬件钱包,因为我们都没有(就是这么没出息)。

16号下午五点,大家去露营,那是一片漂亮开阔的空地。小孩们撒欢,有人坐在帐篷下的长桌旁。我有些冷淡也有些冷,想自己一个人待着用电脑。新开了一个 Cursor 会员,刚开始试着用 AI 学习编程。

在室内的角落坐着,不时看见面熟的同伴。天色渐黑,麦田发消息问,怎么不出来。行天也热心招呼我:“先吃些东西再回来”。吃饭的时候,夏夏在旁边逗我,我知道有人在关心自己。

吃东西,对递来的玉米粒烤串笨拙地说谢谢。感受自己的呼吸,尝试专注,寻找自己的位置。

篝火,烟花,自我介绍,卖力带动大家一起玩的舟舟和小六。曲终人散后行天帮忙把物料带回合作社,而Hanssen、舟舟、桂子、一休哥还要留下来开会。

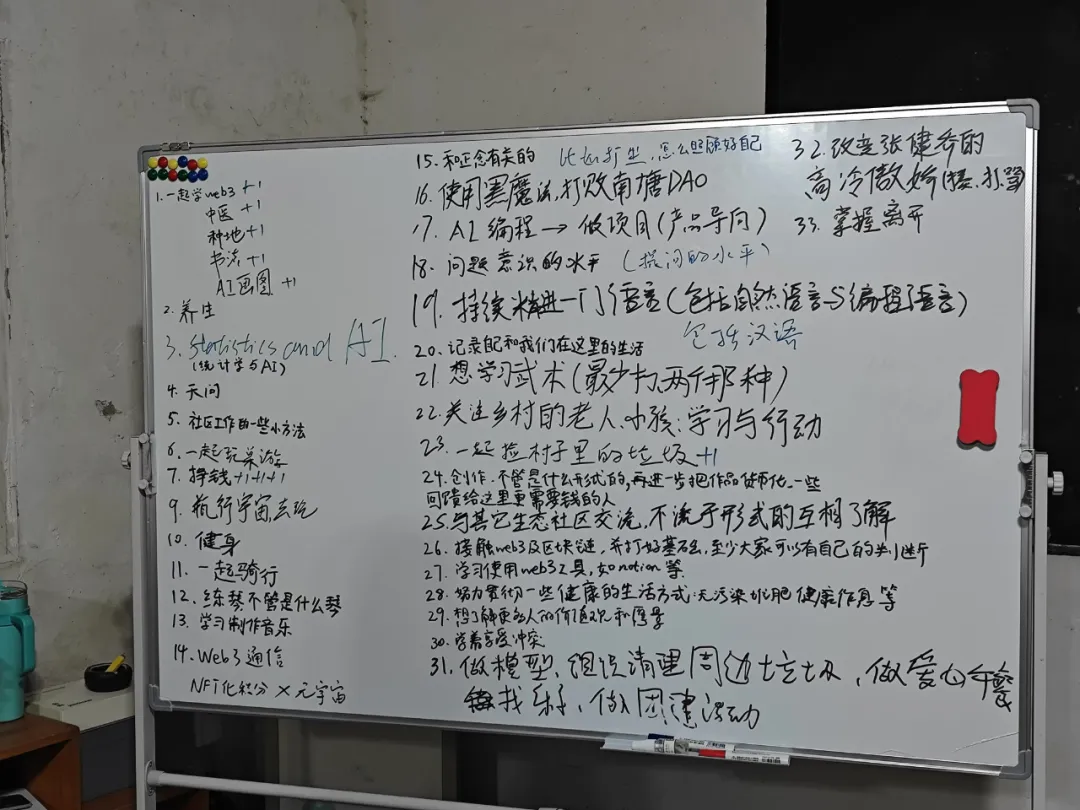

17号早上开始正式议程:分享、讨论、分享、讨论,关于大家感兴趣的问题,关于CKB的技术,关于Web5的理念、关于黑客松的项目。我开始听舟舟、白鱼、David、Hanssen、Retric、一休的分享,和他们有更多零碎的交流,慢慢熟悉起来。

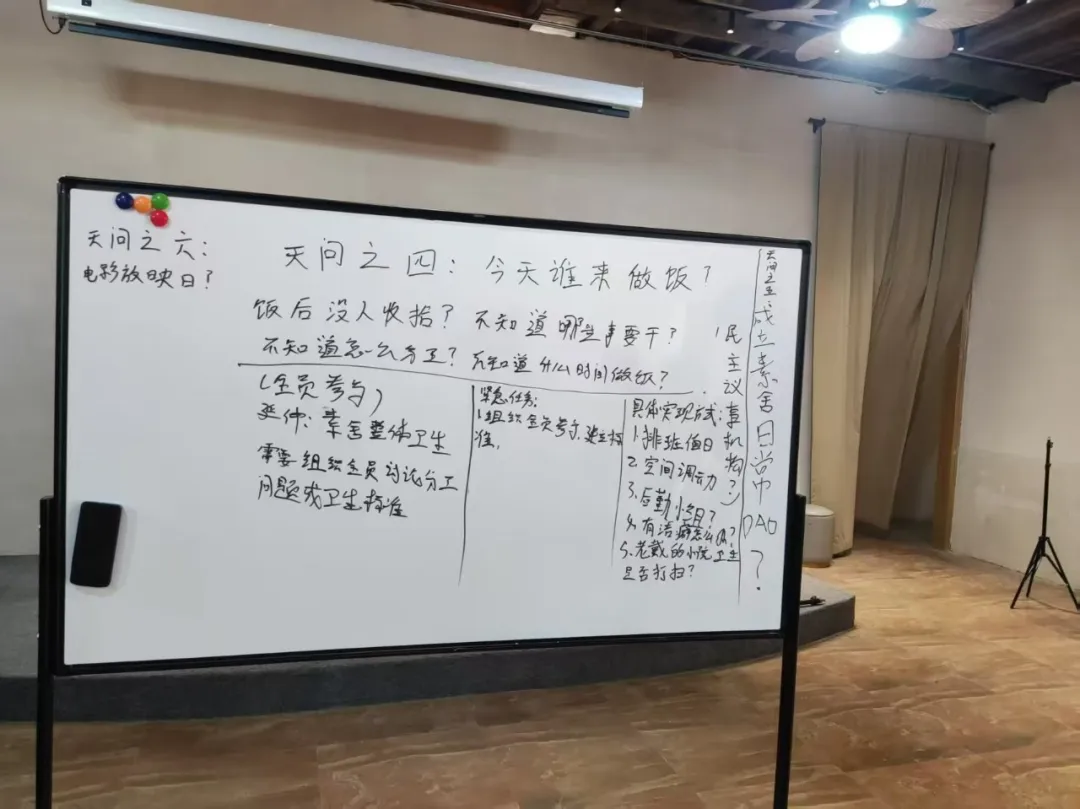

17、18号的晚上我都在茶室里,没有参与黑客松活动的议程。一次是“天问”;另一次是标哥和大家“同步实习生项目与合作社工作等信息”。

19号,若松决定退赛,想要思考合作社的一些事情;我试着让砚仁参加比赛。

暂停

关于应用,我曾有一个想法如下:

“链上影展”的可能性:

1. 南塘在地有一些朋友喜欢拍照,照片中有故事。

2. 他们整理和挑选自己的照片,把它们变成作品。

3. 我们用代码制作一个展示网站,为在地的这些作者提供举办链上影展的工具,并在区块链中永久保存自己的作品。

4. 这不是一个普通的上传照片分享照片的网页应用,而是人们挑选自己在日常生活中的创作且有意识地将它们组成摄影集。因此每个作者在一定时间里所能够举 办的摄影展览应该是有限的。

5. 可以有线下的摄影展。作者可以为线上的观展者发放线下摄影展的入场券(NFT)。

6. 进入这个应用需要做十分钟正念练习。

我看重里面的两点:通过用另一种形式呈现出日常生活中创造的美,让人们意识到自己是作者;暂停——我希望“用户”是平静的,也希望作者是克制的。

在后面的“理解证明”中,暂停也是核心的想法。

但这个想法对我来说从技术上要实现太过困难,从逻辑上也有一些没想通的地方:一个精心设计的网站界面(如何让它有足够的形式,承载作者的表达,同时又不泛滥?);希望它能是PWA,在各种设备上都能得到良好展示;它和其它相册类应用又有什么区别?

好的技术

这样想到19号,这天晚上要进行中期分享,确定各自的想法。就这样我想到理解证明。之前为Uncommons社区的“绿药丸”播客共学写过一篇文章《激进区块链》,那期播客中两位对话者的沟通方式让我印象深刻:

此外,对于这篇文章,我感受最深的是两人对话的方式,很有趣。比如,Owocki 在回应 Josh 的话时,首先会复述 Josh 的观点,并问道:“你觉得这和你所说的一致吗?”然后再开始表达。有一天我想到,这真是一个超级简单又有效的 Protocol of Dialogue!想象一下,如果我们的对话陷入了情绪,这是一个很好的检验办法,让人暂停对话,先冷静下来。把这个想法发到了 Uncommons 的群组中,K 给了一个更好的名字:Proof of Understanding(理解证明)。

Uncommons,公众号:Uncommons激进区块链丨 Green Pill #138

再回到这个想法,我很快整理出其中的逻辑,而且心里小小得意,因为这里的协议简单有效:用自己的话去复述对方的表达,并向对方确认是否理解得当。像费曼说的:“如果我们无法把一个理论简化为大学一年级的学生能理解的程度,我们就不算理解这个理论”。就像每次洗手要在二十秒以上,只要这样做就可以预防病毒传播。

接着往下想,“技术”,“协议”,“程序”,“理性”这几个词,对我来说彼此的语境多有重叠。

什么是技术呢?洗手洗二十秒以上是一种技术,区块链也是一种技术,两者都基于逻辑和规则,都产生自人类的理性。我没有能力去系统探讨“理性化”(也许最著名的是韦伯所说理性的铁笼)的概念,就从最简单的意义上理解技术——关注理性、逻辑、效率的思维方式,并以此延伸出的社会制度以及物理性结构。

源自人类理性,技术带来最小的秩序,以促进人类整体的繁荣。

当然我知道“技术”也是迷人的,神秘的,就像花草树木都是神秘的一样,就像我不相信Vitalik仅仅是为了让世界更可信中立而参与区块链——他真的喜欢这些东西。即使经常被人嘲讽关注长寿,在一次采访中他说,即使能够永生,也还是做现在正在做的事情,只是也许做的时间更长。

但对我来说,先将“技术”限定在与“理性”概念相似的语境下,让我感觉自由而不是失控。接下来,我们可以说:

洗手是一种技术,它的规则可以很简单(洗手二十秒以上)。我们可以加上一些规则:在洗手时唱两遍《生日快乐歌》,会让这个过程更容易。

这是好的技术,它让人们的生活更容易,感到自由。

同样的,官僚科层制是实现人类整体协调所必须的技术,但我们可以将它限定在最小的程度,以及让“无趣”和非人性的部分尽量少。比如,是否可以让维基解密成为官僚机构技术的一部分?

我还记得以太坊牧猫的官网曾有这样一句话:我们的目标是为混乱带去最小程度的秩序,让以太坊前行(Our aim is to bring the minimum amount of order that chaos needs to move Ethereum forward)。

落水狗和救生员们(黑客松3.20-3.21)

19号下午的时候我决定用“理解证明”这个点子,也写下了它的逻辑。晚上分享时收到大家的鼓励,以及在用例上的很多建议。总是觉得自己啥都不会,方姐还是一起参加了分享,说要支持我,尽管当时她有些意兴阑珊。

20和21号是两天的全天开发。20号早上,我在确定自己的开发目标,舟舟过来提了一些建议,于是我很快放弃做一个DAO工具的想法(Metaforo不支持DOB投票),然后想试着去做一个基于Nostr发送消息的应用。

一休哥、Grace、Hanssen在微信上表示可以去找她们,但恰好那一天她们比较忙。几次徘徊在四人间门口,发现大家在开会,于是不好意思进去。20号晚上,一休哥来问我的进度,给了自己的建议。他坐在一旁,等我和Grok较劲,能感觉到在等我随时问问题。要回合作社休息的时候碰见Grace,她说期待能把想法落地,让我第二天在小院里开发,这样好找到我,也好协助。

20号我知道方姐不能参与后面的黑客松了,我不知道该怎么处理。砚仁的状态也不好,甚至晚上跑到麦田家住。离开老戴小院时,我带了一些泡面和咖啡粉,想着也许晚上不要睡觉了。麦田开玩笑说,也去他家吧。

回到合作社,三点多的时候睡下。当时我决定用Firebase做后端的数据库。因为用Nostr总是连接失败。我并不知道具体是哪里的问题,只知道当时行不通。

第二天早上一早,挤在anti-hero小组的工位上和AI沟通,一边和偏偏互损。行天像老母亲一样,一边对我们的口无遮拦无语,一边满目慈祥且无助地鼓励我。中间去神经二狗小组那边,请他们评估下我的想法。eric小六和文倩倾听,也给了肯定的回应。古忆姐有时候过来,看见我的时候半真半假地说,跳跳你太厉害了。我就恶意揣测为她在得瑟,于是说,等着,下次一定会干掉你们的(古忆姐余星和David一起在做“共识星图”项目)。

一休哥想让Hanssen帮我,但我总有些不好意思,也觉得自己应该先试试,有问题的时候再去找她。21号下午,一休哥说去找Hanssen让她看看。我说门关着的,女生房间不好进。

他拉着我去,说你这样就有点拖延了。走到门口,听到精神小伙儿舟舟的声音,Hanssen正在看代码,于是带着电脑一起到小院走廊看我的东西。当时我已经用Firebase做了个前端,但好像又遇到了自己解决不了的报错。Hanssen看着我的代码,一边说,“真高级”。掏出手机,手机侧面优雅地弹出一支笔,屏幕变成画布,开始帮我梳理项目的核心想法。然后她试着用AI去实现这个逻辑。AI一顿输出,只见Hanssen端详编辑器里的代码,慢悠悠说:感觉在看一坨大便。重点是,她用的是Nostr协议而不是一个后端数据库,而结果是Nostr可行!我意识到也许问题在于中继器的连接,但并没有精力去深究。Vivian过来,喂Hanssen吃水果,此刻的我无心吃狗粮,于是接着回去弄。

到了晚上,我的目标已经从干掉“共识星图”到完赛,只能期待下一次再干掉他们。“理解证明”对话模式的逻辑一直做不好,有一种拆东墙补西墙的感觉。素舍的伙伴们也在问题中挣扎:疑惑、生气、无力、失望。和朋友走在回合作社的路上,离别的气氛很重很重。一对新情侣从对面走过来,我们开彼此的玩笑,问题和疲惫被她们的开怀搅得让人眩晕。

第二天早上继续,幸运地做出小样,但担心现场演示会出问题,于是提前录了视频。这时候大家已经在进行Demo演示,我又一次放鸽子了,也又一次得到帮助:大家把我放在最后一组,于是我在下午演示。

我还没有和方姐联系,砚仁也要先回家一趟。但当时脑袋容不下其它东西,只顾得上和AI较劲。录好视频的一刻松了口气:至少能完赛,目标达成。

理想丰满

关于“理解证明”的应用,我想象了两种情境:

在日常的线上对话中,有时会开始失控,我们会忽视对方的表达,很急切地想要说出自己的想法。这种情境往往会让对话越来越紧张、封闭、和具有防御性。但我们并不想伤害彼此,过后也许会后悔。

在DAO中对提案进行投票,日常生活中签订契约等情境下,我们对参与者的假设是ta是完全理性的、对自己的决定负责。但实际上并不是:参与者也许对提案有疑问,或者因为提案太过冗长而没有阅读完。但ta仍然会投票或者在合约上签名。

我使用了两种对话技术,提问和复述:

这是两种普通的对话技巧,前者最出名的例子是“苏格拉底提问”(尽管它与普通的提问也相区分);后者有费曼的名言:“如果我们无法把一个理论简化为大学一年级的学生能理解的程度,我们就不理解这个理论”。

方案改了又改,最后从这个情境以及这两个对话技术出发,我做了一个基于Nostr协议的对话应用(完成度也相当低)。它有两种通信模式:自由对话,以及“理解证明”。自由对话就像是微信中的自然对话,理解证明则基于这两个直接但很难做到的常识——提问和复述——来为我们的对话加上一些限制和形式,以帮助我们度过那些难以保持理性但是又需要理性的时刻。

现实骨感,But Ok. Just, Take it Easy.

在公开的报名期限,我就拉着方姐麦田一起报了名。当时没想太多,因为一直想能和方姐麦田一起学代码和打黑客松,尽管方姐一直说自己啥都不会,我还是相信能学。就是迷之自信,告诉他们——“光脚的不怕穿鞋的”,最差是没法完赛,至少能学代码。

因此本来就做了自己一个人去开发的准备。只是这期间同伴们的挣扎纠结和情绪爆发,我不知所措又无暇顾及。

关于编程,多数时候我没有做到“Just for fun”,而是失去焦点,像无头苍蝇一样摸索。越急越乱。尽管自己一直在断断续续学习编程,但这是第一个项目,也是第一次参加黑客松。我也是在和Cursor的反复较量中感受到一些常识:

写好了代码,但在后面增加其它功能时,AI agent 把之前写好的破坏了,所以我意识到版本控制是重要的,意识到模块化的开发是好的。也在和AI沟通的过程里,逐渐调试自己的提问用语:细致、一个问题一个问题地提。慢慢形成自己的工作流。

这些感受都是不断往南墙上撞出来的,有太多可以放慢的、咀嚼的、for fun 的地方。但换个角度,被压缩在这两天里的体验也是难得的,有趣的。

如果再来一次,也许我会更放松一些,慢一些,甚至根本不需要完赛,因为目标本来就是学代码。我也不喜欢那种失控的感受。幸运的是,运气和同伴让这个过程变得更好。

我已经报名了自己的第二场黑客松,也想参加在华强北的Code Camp, 所以我大概是喜欢这项活动。

“语言是误解的源头”

第一天晚上的营地,在烟花和火堆中,我还没有心理空间去感受和感谢大家的善意。

对我来说这些是慢慢的:合作社到素社的小路上的路标、刀旗、院子里的海报、等等,物料将这里打造出黑客松营地的环境;在介绍在地环境时,看到工作组为在地的环境做了地图,包括合作社、小院、素舍中各处空间的位置,每个小组的工位、WiFi等等,很多细节;在每次的会议末尾,会有组织者不厌其烦提醒参与者下次活动的开始时间、吃饭的地方、可以休息的地方;还听到桂子提醒到,素舍茶室是实习生工作的地方,请大家不要打扰她们的正常生活;而demo day的最后,一休哥说,希望下次能更好地服务大家。

这些细节都能触动我,也是在这些触动中我们逐渐建立起来一些连结和信任。

老戴小院里忙前忙后的实习生们、杨姨、党阿姨、方姐,一如既往地承担大量工作,这一次我连碗都不用洗。看见党阿姨和杨姨时,她们会鼓励我好好打比赛。

在这里,最丰富是人的关系。语言在很多时候都苍白无力,很多很多的互动,都在建立或者切割联系,千丝万缕,无法建模。有些互动像刀子一样,深深浅浅在人身上划拉。待久了每个人身上都多少有疤痕。但哪里又不是呢?在学校,在公司,幸运也不幸的是,没有这样充满张力的关系,那些地方不允许我们在这样的关系里受伤,不允许我们在这样的关系里练习自助与互助,不允许我们在这样的关系里成长。

关于“理解证明“,我的前提是人与人的理解并不可能。最讽刺的证据可能是这几天的黑客松伴随着在地朋友们情绪的集中爆发。当然,如果不能彼此理解,我们至少可以选择离开。

开发过程中我想让这个应用更加像一个故事,或者说一个关于两个人的关系的寓言,关于彼此理解的难以实现:

看,你我居住在一个地下的洞穴,洞口向著阳光,阳光可以照亮整个洞穴;我们的四肢和脖子都被锁链固定不得动弹,连来回转头都不可以,只能看到正对面,只能看到自己的影子。

此刻,看到光亮时,我们感到痛苦;光芒刺眼,现实不是熟悉的影子。

如果被迫正视光明,眼睛不可能不感到痛苦,这将使我们要转过头去,看到之前所能看见的影子,我们会认为这些影子更真实吗?

这段内容改编自著名的”洞穴寓言“,我完全拿来主义地使用它,但不知道怎么在黑客松的小样中实现。我们每时每刻都可能成为囚徒,也可能成为自由人。在那些囚徒化的时刻,只能看到墙上的影子。爱上墙面的影子是容易的,自由则需要努力,纪律,和练习。自由(理解)也许不可能,那么自由(理解)是可欲的吗?

也许可以从发问开始,从复述开始,在数字技术的支持下,这样的技术可帮助我们度过那些无能为力地把自己囚徒化的时刻,用代码的硬度支持我们想要去理解对方的愿望,看到和平的可能性。因此我也希望这个工具是比较无聊的——更好的沟通是一种创造,我们更需要那些天马行空的交流。我想做的是在那些失控的时刻,有一些工具去限制我们(包括正念练习),以避免伤害我们的同伴。

21号晚上,麦田发给我一段话:

“我该怎么做呢?”小王子问。 “你要非常有耐心。”狐狸说,“首先,你要坐得离我稍远一点,就像这样,坐在草地上。我会偷偷地看你,你不要说话。语言是误解的源头。但是,你每天都可以坐得离我更近一点......”

在《小王子》的开头,作者写道——“请孩子们原谅,我把这本书给了一位大人”。

最后

我现在的状态是,生活是一个又一个的开始,就像每个人的生活都是如此:文倩白鱼去下一个村子;黑客松结束后第二天给舟舟发消息,他已开始办公,表示情绪稳定。在南塘我想参与糖豆乐队、天问、看电影、写作小组……若松说,保卫家园。

我们还会再见吗?无论如何,谢谢每个人的善意。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!