扭转治疗幸存者:是谁在用暴力强迫你变得“正常”?

“幸存者。”

加上 “扭转治疗幸存者” 的微信前,我反复咀嚼着这个词。上一次读到这个词,是在《房思琪的初恋乐园》里,林奕含写道,“一个人被监禁虐待了几年,即便出来过活,从此身份也不会是便利店的常客,粉红色爱好者,女儿,妈妈,而永远是幸存者。”

什么时候我们会用上这个词呢?也许是战争、也许是灾难、也许是危机,总之是不太好的事,某种遭遇。而你可能想问,什么是 “扭转治疗”?

所谓 “扭转治疗” 是指旨在压制或改变一个人的性倾向、性别认同或性别表达的一系列广泛的 “治疗” 和实践。“扭转” 这个词背后,隐藏的是社会对正常化(normal)的控制与规训。即便早已去病理化,性少数群体仍然被视为 “病态的”、某种需要被治疗或者修复的 “非正常态”。

医学上对于性倾向及性别认同的矫正早已失去了理论依据,但许多家长无法接受自己的孩子是跨性别者的现实,由此一来,便有了 “扭转治疗” 来顺应他们想要孩子恢复 “正常” 的需求。

这样一种不存在的病症,在中国被 “治疗” 了超过二十年。时至今日,基于商业化的 “矫正” 行为,仍在发生。

今天是国际跨性别现身日(International Transgender Day of Visibility),让我们来聆听两位扭转治疗幸存者晓迪与烤鱼的故事。

01 我从“监狱”逃出去了,

父亲又把我送回去了

“我就很后悔我的17岁,浪费在了 ‘监狱’ 里面。17岁是最好的年华,最好的年纪。我的17岁被抹杀了。” 以跨性别女孩黄晓迪为主人公的纪录片《晓迪》结尾,她站在风中凌乱地说道。

晓迪是在她17岁生日的那天,以外出买礼物为由被骗着送进 “监狱” 的。那是一所位于重庆歌乐山的全封闭军事化管理学校。全是森林,围墙好高,宿舍楼全是钢筋焊死的。

父亲用手机在网上挑选学校时,看到它宣称可以治疗 “叛逆、网瘾、逃学厌学、亲情淡薄的孩子”。 晓迪说,里面的成员有偷东西的、吸毒的、打架的、玩游戏的……同性恋和跨性别者得有三分之一。

从早到晚,60多名孩子在退伍军人 “教官” 的监督下进行高强度的军事训练。早上五点四十到晚上八点,五公里长跑、四百米冲刺、蛙跳等轮番上阵。稍不留意,就会迎来教官的拳打脚踢。起床慢了会被打,吃饭慢了会被打,没有按规定晒鞋也会遭受惩罚。

没有手机、纸笔,也没有现代用品,一切都被控制着。晓迪听身边人说有个女生被关在这里三年,出去时连手机都不会用了。

一到晚上,晓迪就和七个男孩挤住一个房间。他们被要求在房间里完成睡前任务 —— 出汗。“不管你用什么方法,只要出汗就可以了,动静要小,教官会检查。” 晓迪觉得教官就是想折磨学生,他们最擅长让人生不如死。出完汗的身体在夜里会一点点凉下去,人的意识也被磨损。

像杀猪一样的嚎叫也经常出现在夜晚,来自一个15岁的男孩。

“他们不把食物给你吃,不会给水给你喝,你只能吃白面条,伙食连猪都不如说实在的。我家喂猪还会放油,还会放盐,但是我们连油也没有,盐也没有。” 晓迪在一次分享会上说道,“我们经常喝厕所水,终于明白他们为什么不跑,连活着都是奢望。”

第七天,她被剃了钢铁男儿的标准寸头。“教官” 老张说,“从头开始”。她觉得很可笑,笑意里掩藏着屈辱。

“成为一个真正的女性” 是晓迪迫切的需求。上初中开始,她就无法将注意力与心思从自己的身体上转移。而被同龄人孤立和嘲笑的经历,让她越来越害羞内敛,最终厌学。

辍学后学习汽车改装的她用每个月一两千的工资偷偷买药,期待自己只是生了病,吃了药就会好。她的胸部开始发育了,皮肤也更细腻,但心理压力更大了,“我觉得吃药就意味是一个变性人,所有人都会歧视变性人。”

在她的父亲眼里,只有两条路,要么是男,要么是女。晓迪对于手术的犹豫,让父亲下决心让儿子变回 “男生”。给学校交完一年三万五千元的定金后,他和妻子在这种孩子即将变成 “正常人” 的信心中离开了。

他不知道晓迪在这所特殊学校里经历的一切。当晓迪逃出去流浪七天被警察找到时,这位父亲还是选择让学校把她接回去了。

02 我被妈妈雇佣的壮汉

在街上扒光了衣服

“扭转治疗很像人们用一滴血去做测试,你没有坏血症,但是测试结果却告诉你有。于是你吃了很多药,做了很多治疗,染上了很多副作用,后遗症和并发症。最后,你从世界的其他地方知道,你从没有得过坏血症,原来那些测试结果是出于商业目的被杜撰,虚构出来的。是的,你还会活下去,但你会带着那些精神上的,物理上的伤痛继续活下去。你还会告诉自己,为了更幸福更正能量更正常的活下去,你不得不把那些记忆忘掉。”

—— 来自一位 “扭转治疗” 当事人

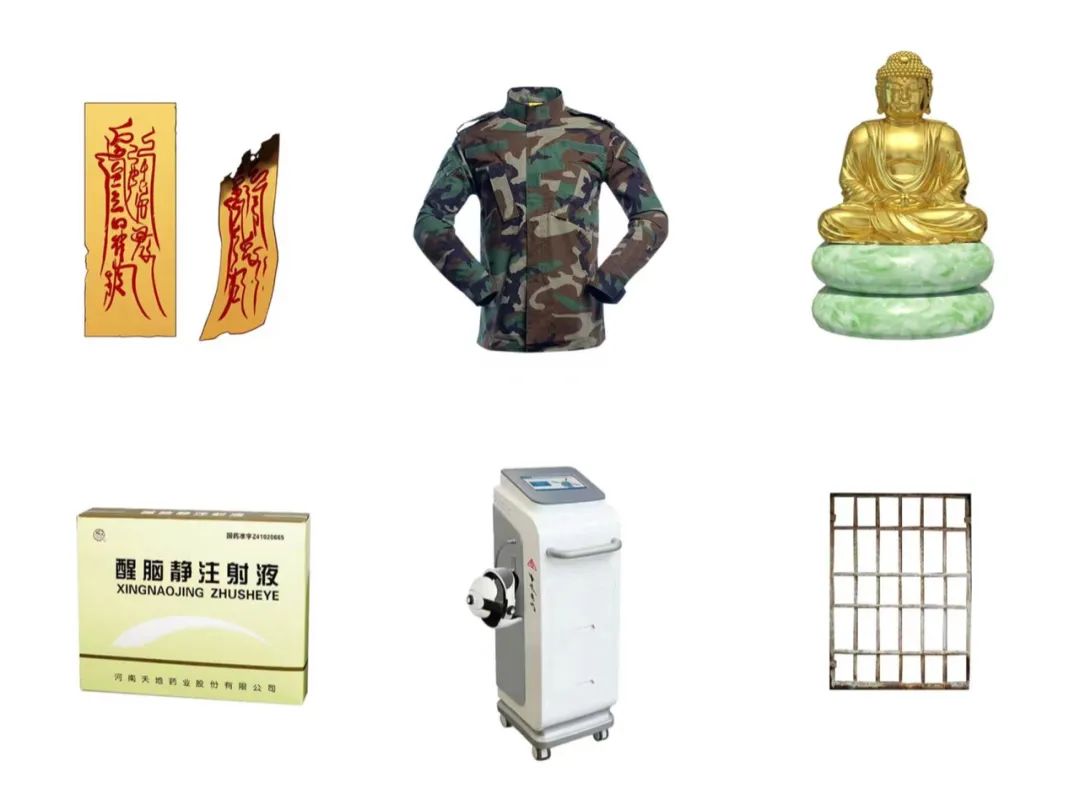

2020年3月,18岁的烤鱼在向母亲出柜后,被带去山东临沂顺治堂医院。院长一直陪同左右,说要给烤鱼治痘痘和口吃的毛病。在那里,她被强迫喝中药,每天注射三大瓶中药,其中有一种叫作 “醒脑静” 的中成药,“有清热解毒、凉血活血、开窍醒脑的作用”,效果很是折磨。

“他给我打那个注射剂,打完之后头会非常晕,应该像喝了很醉的感觉,然后说话也说不清。浑身的胳膊还有腿上那个肌肉就会很痛很酸。……当时就感觉像被纳粹关在集中营里的犹太人一样,他们很强大,我也反抗不了。我只能在内心里想着反抗,然后还要接受他们对我做的事。感到绝望仿佛永远都逃不掉了。”

一周后,她再去医院,除了针灸和吃药,还增加了所谓 “脑循环治疗仪” 的电击疗法。胳膊被接上电,放四个肥皂大的东西戴在头上震动。电击感虽然不算强烈,但每天胳膊都很麻,脑袋很晕。

这所私立中医院并不是专门扭转 LGBT 人群的,而是针对一切中国社会的 “疑难杂症”:老人、厌学的孩子,抑郁症、情感双相障碍,精神分裂以及 “脑子堵塞需要疏通” 的 “病人”。在这里,最为出名的手段叫作 “鬼门十三针”。

“他说,你这个脖子怎么这么粗啊,然后强行来摸我的脖子,我就很抗拒。还有摸我的身体。又说,你看你吃激素吃得这个,身体跟个女的一样,还不如女的呢。很绝望,就像一个强奸犯拿着刀逼自己,不得不服从他。”

后来,这个医院受到 LGBT 权益相关事件舆论,决定不再收她。

她被母亲转送到其他迷信场所。母亲先是请了一个法师做法,说是期望驱赶她身上的 “妖魔”,后来又在河北邯郸找了一家 “钱式中医精神病医院”,听说那里已经有一个想做男孩的女孩被 “治疗好”。正想把她转移到那家医院时,她念的那所国际高中开学了,她才侥幸逃脱。

回到学校,像是另一个世界。在上海的半年里,同学和老师都会对她使用对应性别的代词和称呼,烤鱼的精神状态逐渐恢复,外貌看起来也已经非常女性化。就在一切逐渐好起来的时候,12月里的某一天,妈妈趁她中午放学,开了一辆车,雇了两个壮汉,在路上抓她。

中午的上海郊区大街上没什么人。两个男人为阻止想逃跑的烤鱼,把她的衣服都扒光了。他们想让她因为羞耻感而缴械投降。上车后,壮汉再次用非常猎奇的方式触摸她的身体,猥亵了她。在讲述这一段时,长久以来的口吃令烤鱼的语流格外缓慢与艰难。

她用藏起来的手机想办法报了警。警察出现了,却旗帜鲜明地站在她家里人一边。但她依然没有放弃,用 ipad 求助在上海的 LGBTQ 社群伙伴,赶来的两个志愿者与警察对峙。烤鱼的妈妈最终放弃了,回了山东。

“妈妈是在2020年开始变得很疯狂的。” 烤鱼告诉我,2018年的时候她就已经和母亲出柜,19年开始用药。她曾经天真地认为母亲对她的爱是纯粹的,会慢慢接纳真正的她。但其实,妈妈只是不知所措,想先拖住她,找好医院。

“虽然她的爱很痛苦,但我曾经很信任她,毕竟她把我一个人养大也不容易。但最后这些信任和爱都被她亲手毁掉了。” 如今成功逃到日本的烤鱼正在重新考大学。她们终于彼此放过了。

03 奔跑!出逃!

“我第一个想到的是在家里的卧室。但是我转念一想,当时我就是在睡午觉的时候,被扭转机构的人从床上拖起来抬到车上的。于是我想,这个似乎不太安全。我又把很多地方都评判了一遍。发现没有一个地方是安全的。因为我的经验告诉我,我的父母,只要他们愿意,他们可以到任何一个地方把我 ‘捉拿归案’。

在此之前我只察觉到亲情的消亡,没有发现其实安全感也近乎不存,并且我认定再也没有任何物品可以保证人身安全,所以构想的安全空间除了地面可谓空无一物。”

—— 来自一位扭转治疗当事人

无论是烤鱼,还是晓迪,都曾面临一次又一次的出逃。在这个过程中,不仅是亲情的消亡,安全感最终也近乎不存。再也没有任何物品可以保证人身安全。无家可归的孤独长期笼罩着 TA 们。

从2021年1月高中毕业到七八月出国前,烤鱼的妈妈仍在用警察与私家侦探试图定位她。她长期处于被收留的状态,害怕到门都不敢出。

而晓迪的逃亡则要更艰辛,先是16岁时自觉难以面对父母选择了离家出走,而后逃离 “扭转治疗” 学校更是一场又一场流浪。

在重庆歌乐山封闭的特殊学校几次逃跑失败后,她借着外出与家人见面的机会,趁父母在小卖部凑钱的间隙,转身拨开塑料门帘,头也不回地一路狂奔。

她翻过山,躲进农田,躲掉一路上遇到的所有可疑车辆。她担心面包车和小轿车上也坐着便衣警察。她躲开公路,跑进竹林,有车灯闪过立马趴下。夜很黑,大山一片,没有一点光亮,只有她一个人,但她想,“至少我出来了,呼吸到了最自由的空气,再也不用挨打受骂。”

路口突然停下的一辆面包车跳下两个武警,晓迪脑袋发热狂奔不止。遇到没路的悬崖,她毫不犹豫跳向左侧菜地,干枯的黄瓜竹架插入她的腿。双手着地在土地爬着,沸腾的血液让她感觉不到疼痛。害怕走大路的她选择穿过坟地,起雾的凌晨杂草的霜刺痛着她腿上划满的伤口,刺骨的疼。最后,精疲力竭的她在一家工业园区门口的平地上睡了一觉。

第二天,她用仅剩的2块钱,乘坐公交车躲去了西南医院。有时睡在医院凉亭里,有时是大厅地板上。没有钱的她,只能喝卫生间的水,在垃圾桶里翻食物。某次溜进食堂偷包子,躲在角落一口气吃了八个包子,吃完了也不知道什么馅。

到了第七天,她想从超市偷手机联系群里的朋友提供帮助,被老板捉住送去派出所,最后又回到了学校。此后连下了一个月的雨。

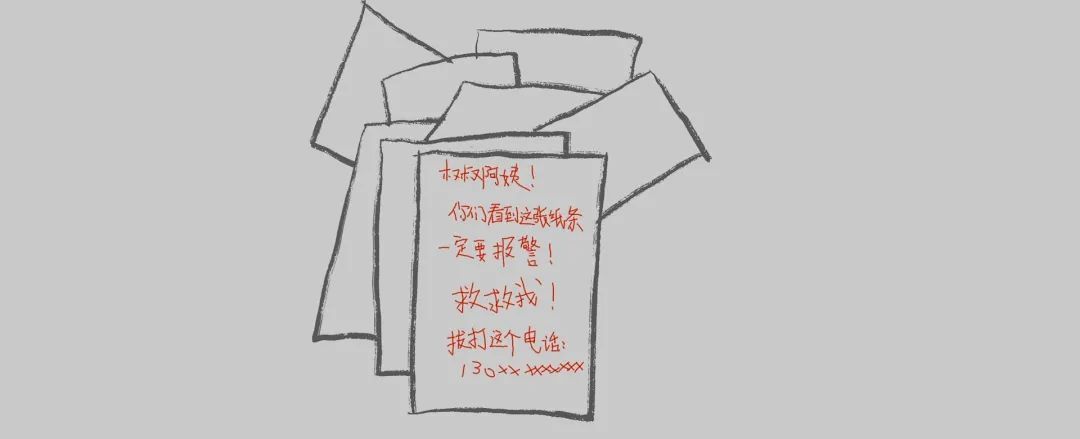

进入十月后,她写了整整210封求救信。第220封信是用厕所瓷砖锋利边缘划破手的血书,那些希望被折成纸飞机一只只飞出窗外。

很快,纸飞机被外出的教官发现。她被教官单独关进一个房间,教官拿出信让她吃下去。掐着脖子,按着头把她往钢筋上面撞。两百斤的教官一把把她推出两米远,并把脚踩在她的脊梁上,在上面蹦,“我感觉我身体都要断成两截了。” 地砖上都是汗水,她拖着身子回队列,“心跳好像停止了,眼睛也看不到了,我什么都感受不到了。”

从那之后,她难以入眠,精神完全崩溃。直到春节,父母来探监,心软把她接回去了。在监视下,她没有机会去拿藏在枕头棉花中的纸条。纸条上是收集到的25个受害孩子的联系方式与笔记。

令晓迪万万没想到的是,2019年春节后,她再次被父亲骗上了车,这次的目的地是河南一所武术学校。七天后,她再次逃亡。

这次她带着装食物的塑料袋 —— 里面是从食堂攒的四五个鸡蛋和二十个馒头 —— 翻出围墙。她去网吧里上网,把河南地图画下来,带着地图沿高速走,走不动了就躺在高速下的桥洞底下。第七天,她从登封走到郑州,最后被父母找到。

从那之后,她夜里从不关灯。黑夜里不停奔跑常常进入她的噩梦,一次一次。坟地、铁门、黑暗、悬崖。在这样的奔跑与逃亡里,“家” 消散在风中。

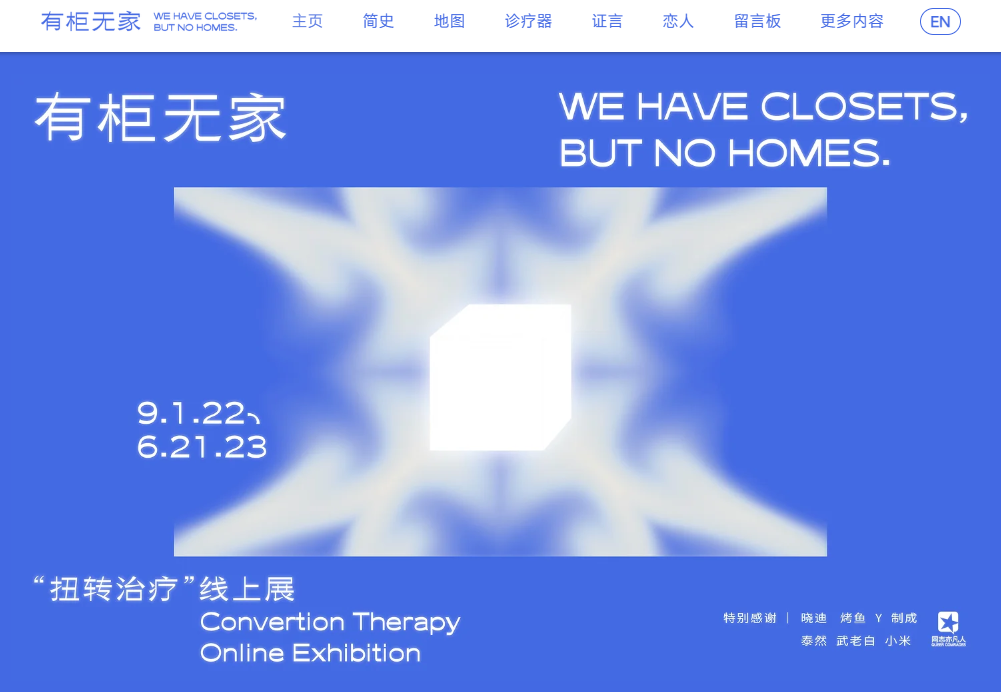

04 “有柜无家”

过年回家的时候,婷婷在广西小县城路过一个 “XX文武学校”。大大的广告牌理直气壮地竖立在乡村的路上,赫然写着 “戒网瘾”,“提升男性气质”,“青少年错误行为矫正”。这只是中国一个寻常县城,她说。

婷婷是一位心理咨询师,目前正在带领一个扭转治疗幸存者心理互助团队(详见文末)。这些幸存者找到她时,大多都有着严重的自杀倾向,其次是非常严重的身心损伤。创伤后容易爆发的攻击性等应激与信任缺失的问题,都导致社交对于这些幸存者来说十分困难,再叠加性少数在社会的就业难、受教育程度低、证件问题等等困阻,心理问题就像难以摆脱的青苔,爬满 TA 们边缘的生命。

特别是,大部分青少年是被父母送去 “治疗” 的,“家庭” 于其而言,是一个必须逃离的地方。“有柜无家” 可以说就是 TA 们处境的真实映照。2022年, 线上展览 “有柜无家” 由婷婷所在团队 “扭转‘治疗’幸存者心理互助团体” 策划展出。与其说是展览,不如说它是一份关于记录与见证扭转治疗珍贵的线上开放库。

这里有关于扭转治疗的简史与介绍,有幸存者被迫接受 “治疗” 时的物品和器具,有依照医生或相关机构关于扭转 “治疗” 的言论及问诊方式,重组话语随机生成出的 “扭转诊断书”,还有抗议扭转 “治疗” 的线下艺术行动的影响与文本记录。

让婷婷很意外的是,参与创伤疗愈小组的成员,在用于测量 PTSD 的 PCL-5 量表数值有23-68%的减少。短短八周就能带来如此成效的原因,她认为,也只能归结于这一群体能得到的支持实在太少,一点点光亮就已经是巨大的能量。

在我完稿的时候,忙碌了一个月的晓迪仍然没有找到工作。她向我发出质问:“被看到又怎么样?找不到工作还是找不到工作,店家更愿意招个肥头油男。”

她向我说起今年工作格外难找,全职比兼职难。她告诉我苏州物价普遍上涨了5-8元;她告诉我她做了两年炸鸡汉堡,“裹汉堡肉,鸡腿一流,单手裹和肯德基宣传照上的一模一样”。 她还告诉我她会汽车改色贴膜,手工一天一千,她有手艺,没地方做。

她说,交完了房租的她身上只有200块钱,“再找不到人做的工作,就上山拜师受业。” 苦涩得不像是一句玩笑,我不知道怎么回答。

那个片刻,我的脑海里闪出前两天朋友认真说的一句话:“语言和想法好轻,但生活好重啊。”

— The End —

— 作者: 酒喝了一点点—

— 编辑: 赵四 —

- 受访者均为化名

- 图片由作者提供

- 头图来自纪录片《晓迪》

- 文中提到的 “扭转 ‘治疗’ 幸存者心理互助团体” 由一群艺术家和心理咨询师共同发起并成立,目前已组织了十数场活动,服务了数十人次扭转 “治疗” 幸存者。目前正在计划于2023年开展第二期扭转 “治疗” 幸存者心理支持团体的工作,同时进行扭转 “治疗” 幸存者心理状况调研并产出相关调研报告。

BIE别的女孩致力于呈现一切女性视角的探索,支持女性/酷儿艺术家创作,为所有女性主义创作者搭建自由展示的平台,一起书写 HERstory。

我们相信智识,推崇创造,鼓励质疑,以独立的思考、先锋的态度与多元的性别观点,为每一位别的女孩带来灵感、智慧与勇气

公众号/微博/小红书:BIE别的女孩

BIE GIRLS is a sub-community of BIE Biede that covers gender-related content, aiming to explore things from the perspectives of females. Topics in this community range from self-growth, intimate relationships and gender cognition, all the way to technology, knowledge and art. We believe in wisdom, advocate creativity and encourage people to question reality. We work to bring inspiration, wisdom and courage to every BIE girl via independent thinking, a pioneering attitude and diversified views on gender.

喜欢我的作品吗?别忘了给予支持与赞赏,让我知道在创作的路上有你陪伴,一起延续这份热忱!

- 来自作者

- 相关推荐