哲学的魔灯:康德的幽灵

第二次用这个指令集翻译德语区康黑研究,这次翻译的是Stefan Andriopoulos的《幽灵幻影:德国观念论、哥特式小说与光学媒介》的第一章,去年(?)读到最有趣的观念论领域的东西。作者认为十八世纪新兴的光学媒介(幻影术)以及通俗哥特文学中对幽灵显形的种种看法构成了观念论哲学家的运思进程,可谓新媒介本体论转向的典范之作。

幽灵幻影:德国观念论、哥特式小说与光学媒介 Ghostly Apparitions: German Idealism, the Gothic Novel, and Optical Media

斯特凡・安德里奥普洛斯 Stefan Andriopoulos

第一章 哲学的魔灯:康德的幽灵 The Magic Lantern of Philosophy: Specters of Kant

“否则就会得出荒谬的命题,即存在没有任何显现之物的显象。”

—— 康德(Kant),《纯粹理性批判》

“幻觉是一种海市蜃楼,即便人们知道表面上的对象并非真实,它依然存在。”

—— 康德(Kant),《实用人类学》

《一位视灵者的梦,以形而上学之梦阐明》的第一版于1766年匿名出版。1 早在两年前,《奥特朗托城堡:一个哥特式故事》最初是以一部中世纪意大利手稿的所谓译本形式问世的。在这两本书的第二版中,伊曼努尔・康德(Immanuel Kant)和贺拉斯・沃波尔(Horace Walpole)分别承认了自己的作者身份,并选用了贺拉斯的同一句名言作为题词。2 在《诗艺》中,这位罗马作者曾批评过对怪异形体的绘画式呈现。而且,在文学领域,贺拉斯也排斥这样的文本:“其奇幻的形态犹如病人的梦境般被塑造出来,以至于头和脚都无法构成一个整体。”3 早于康德谴责斯威登堡是个受蒙蔽的疯子,《一位视灵者的梦》的扉页几乎准确地引用了贺拉斯的话:“虚幻的表象犹如病人的梦境般被塑造出来。”4 然而,沃波尔对贺拉斯这句话的改动却颠覆了其原意:“虚幻的形状被塑造出来,以至于头和脚竟能构成一个整体。”5

通过颠倒贺拉斯的古典美学观念,沃波尔的 “哥特式故事” 肯定了一种关于怪异建筑及文本形体的诗学。同时,其叙事重点聚焦于一个巨大幽灵逐步显现的过程,这个幽灵实实在在地是逐部分现身的。故事开篇,一顶巨大的头盔突然从天而降,砸死了小说中主要反派的儿子康拉德,该小说主要反派是曼弗雷德。在小说后面的情节里,更多超大的身体部位 —— 一只巨大的手、一只巨大的脚 —— 出现在被曼弗雷德篡夺的城堡中。小说结尾时,奥特朗托的创建者阿方索的幽灵现身了。他那 “身形…… 膨胀到极大的规模”,最终完整地显现出来,在升向天堂之前,恢复了合法继承人西奥多的地位。6 在第一版的 “译者” 前言中,沃波尔为这个以 “奇迹、幻象、妖术、梦境及其他超自然事件为中心的中世纪故事致歉,称这些元素‘如今甚至在传奇故事中都已遭摒弃’”。7 但《奥特朗托城堡》的巨大成功促使沃波尔承认了自己的作者身份,并且使得幽灵显形在文学表现中变得正当合理起来。

相比之下,康德(Kant)在其理论著作的引言部分批评了那些号称真实的幽灵故事的流行,因其正侵入哲学理论领域:“但为何这些广为流传且被大众欣然接受的通俗故事…… 如此徒劳却又不受约束地流传着,甚至还悄然渗入学术理论之中呢?”8 三年前,即1763年,康德曾对有关斯威登堡幽灵幻象的各种报道印象深刻,他甚至称其中一个事件 “消除了关于这些叙述真实性的任何可设想的疑虑”。9 但在《一位视灵者的梦》中,康德对这些故事提出了质疑,并将对它们的讨论推迟到文本的第二部分,即 “历史部分”,我将在第三章对此进行分析。该书的第一部分,即 “独断论部分”,详细地从理论层面阐述了如何构想幽灵显形这一问题 —— 康德是结合诸如身心关系这类经典形而上学问题来思考这一问题的。

“从整部论著得出的实践结论” 试图终结 “过度热切的臆测”,在此过程中,康德还将形而上学重新定义为 “人类理性界限的科学”。10 这种对哲学臆测的限定常被解读为是对《纯粹理性批判》的一种预示,而且似乎这就是康德在幽灵显形问题上最终的、不屑一顾的定论。11 然而,仔细研读就会发现康德这部论著存在根本的模糊性,其副标题宣称要用 “形而上学之梦” 来 “阐明”“一位视灵者的梦”。12 在书的结尾处,康德自己宣称他把读者 “带回到了起初出发时同样的无知境地”。13 这种在可能真实的幽灵故事面前的 “犹豫不决”,使得人们对康德这本书产生了截然不同的解读,怀疑论者和唯灵论者都曾引用过这本书。14 甚至在文本的第一部分,即 “独断论部分”,康德就提出了两种截然相反的幽灵显形理论,却未明确表明自己的立场。因此,像摩西・门德尔松(Moses Mendelssohn)、雅各布・弗里德里希・阿贝尔(Jakob Friedrich Abel)都批评康德的这部论著 “最终让一切都成了疑问”。15

在第三章中,我将把康德对幽灵叙事的批判与新兴的通俗印刷文化以及哥特式小说这一文学体裁结合起来进行探讨。不过,在本章中,我打算将《一位视灵者的梦》与在幻影投射中魔灯的文化用途进行对照分析。从这一角度来看,我们能够追溯《一位视灵者的梦》中固有的相互冲突的形而上学冲动和怀疑主义冲动,以及它们是如何在康德的批判哲学中延续的。在将 “显象”(Erscheinung)定义为超感官的自在之物的指示性显现的同时,康德也对思辨理性的海市蜃楼发出了警告,他将其描述为 “脑内幻影的魔灯”。

《一位视灵者的梦》:“独断论部分” 与光学媒介

康德在对如何构想幽灵显形展开理论分析时,先是将幽灵定义为简单的、非物质性的存在,它们具有理性,但缺乏空间延展性。16 然而,这种对笛卡尔式的 “思维实体”(res cogitans)与 “广延实体”(res extensa)对立关系的重申,引发了一个问题,即如何构想人体与灵魂的统一性:“灵魂与肉体之间存在的这种共同体(Gemeinschaft)是多么神秘啊!”17 康德试图通过将灵魂描述为同时参与肉体世界和精神世界来解决这一心身问题,这一问题也曾在年轻的弗里德里希・席勒的医学论文中占据重要位置:“因此,人类灵魂即便在此生,也必须被视为同时与两个世界相联结。”18 然而,灵魂的精神维度超出了我们肉体的感知范围。对精神世界的 “清晰直观”(das klare Anschauung)—— 后来催眠术理论将其称为 “透视”(clairvoyance)—— 只有在来世才能实现。19

因此,康德提出这样一种假设:“人类灵魂即便在此生,也与精神世界的所有非物质性存在处于一种不可分割的共同体之中 —— 与这些存在相互作用,既对它们产生影响,又从它们那里接收印象。不过,只要一切正常,作为人类的灵魂是意识不到这些的。”20 为了进一步阐明并支持这一假设,他在一段关于社会现象的题外话中引入了一个 “真实且被普遍认可的观察结果”。21

康德隐约以让 - 雅克・卢梭(Jean - Jacques Rousseau)为依据,将 “私人” 利益与 “公共” 利益的调和描述为个体灵魂在一种幽灵般的和谐中的共鸣,这种和谐涵盖了所有 “精神性存在” 的总体统一性。22 康德出人意料地详细涉足道德哲学领域,假定存在一种 “精神的直接共同体”。23 这是一个 “精神共和国”,它作为私人意志与普遍意志之间 “自然且普遍的相互作用” 的结果而产生。24 康德强调,“驱动人类心灵的力量…… 在我们自身之外找到了它们联合的焦点”,并且他将这种对自身利益的漠视与普遍意志那难以察觉的影响联系起来。25 正如康德所言:“当我们将外部事物与我们的需求相联系时,我们必然会同时感觉到自己受到某种感觉的约束和限制;这种感觉让我们注意到,仿佛有一种外来意志在我们内心起作用,而且我们自身的倾向需要外部的认可作为其条件。一种隐秘的力量迫使我们将自己的意志指向他人的福祉,或者依照他人的意志来规范它,尽管这常常与我们自己的意志相悖。”26

这种被 “隐秘力量” 控制的描述,与经济学及哥特式文学中对 “看不见的手” 的援引相似,那幽灵般的干预迫使我们去促进公共利益。27 但康德更感兴趣的是从普遍的道德法则中推导出这一现象,并得出结论:“因此,我们认识到,在我们最隐秘的动机中,我们依赖于普遍意志的规则。正是这一规则(Regel)依据纯粹的精神法则,赋予精神存在的世界以道德统一性和系统的构成。”28 普遍意志的 “规则”—— 这个短语在外部强制与遵循普遍有效的准则之间摇摆不定 —— 因此可以被解释为我们受外来意志的控制,也可以被视作对实践理性的形式原则及其伦理立法的一种预示。29 康德进而将我们的 “道德情感” 等同于 “私人意志对普遍意志的这种可感知的依赖”。30 在对这一现象引入进一步的思辨性解释时,他将志趣相投的灵魂之间的相互吸引与 “灵动力法则”(pneumatic laws)联系起来,这些法则的作用可能类似于牛顿的万有引力定律。31 康德并未明确表示支持将物理学与作为精神力量科学的灵物学之间的这种类比当作一种信念。尽管如此,他仍坚持认为普遍意志施加的那种强制性影响构成了一个 “真实且被普遍认可的观察结果”。因此,“精神共同体” 的总体幽灵是一种 “常见且普通的事物”。32

幽灵幻象的罕见性似乎与我们的灵魂和精神共和国之间持续的相互作用奇怪地相悖。然而,康德通过区分灵魂的“非物质性直观”(immaterielles Anschauung)与对物质对象的感官直观及感知(这两者彼此 “全然不同”)来解释这一明显的差异。33 这种差异在单个主体内的统一性因此只能以一种不稳定的方式来维持 —— 通过引入主体与人格之间这一意想不到且起初颇为神秘的区分。用康德的话说:“诚然,存在着一个单一主体,它同时是可见世界和不可见世界的成员,但它却并非同一个人格。”34 在描述身体与灵魂的神秘共同体时,康德提到将一个主体分裂为两个截然不同、彼此毫无所知的 “人格”。我们 “作为人类” 所感知到的东西会从我们 “作为灵魂” 的直观中隐退,而精神性的 “观念” 则是我们的感官感知所无法触及的。35 作为对这一奇特的主体理论的经验性类比,康德甚至提到了 “梦游者的双重人格,他们在梦游状态下有时会展现出超乎寻常的理解力,尽管醒来后对此毫无记忆”。36 主体内身心的统一性与分裂人格的同一性相对应。

然而,据康德所言,精神世界与物质世界之间的划分在某些情况下是可以被克服的,“即便在此生”,当 “精神印象…… 在我们的想象中唤起类似的幻想” 时就会如此。37 这种情况可能发生在 “具有异常敏感感官器官的人” 身上。38 康德指出,这样的 “奇特之人” 会将他们幻想中的形象放大到如此程度,以至于他们会 “被某些看似来自外部的对象的表象所困扰”。然而,这些表象的真正原因是一种内在的 “真正的精神影响”。这种精神影响 “无法被直接感知,但它会借助我们幻想中与之类似的形象向意识显现自身,这些形象呈现出感官感知的表象”。虽然幽灵幻象呈现的只是 “物质对象的影子形象”,但它们却是 “基于一种真实的精神影响”。39 不过,显现出来的幽灵的实际性质依然未知,因为视灵者对这种表象的感知无法让人直接对其背后的精神基质得出结论。

在总结这一 “形而上学假设” 时,康德再次将真正的幽灵显形解释为基于感官欺骗却又有着客观原因的幻觉。40 他写道:“离世的灵魂和纯粹的幽灵确实永远无法呈现在我们的外部感官面前,它们也绝不可能以任何方式与物质处于共同体之中,但它们确实可以对人类的灵魂产生作用,人类灵魂与它们同属一个伟大的共和国。而且它们能够以这样一种方式施加影响,即它们在人类灵魂中唤起的表象,会依照其幻想的法则披上与之相似的形象外衣,并创造出与之对应的对象的外在表象。”41

康德由此断言存在基于我们持续参与一个 “精神共和国” 而产生的真正幽灵显形的可能性。该书出版后,康德收到了 Moses Mendelssohn(摩西・门德尔松)的一封现已失传的信,后来门德尔松在对《一位视灵者的梦》的一篇评论中表达了对康德在视灵及形而上学问题上模棱两可立场的惊讶。在回复门德尔松的信时,康德声称,他试图在 “精神存在的真实道德影响与普通引力之间进行类比” 这一做法 “实际上并非一个严肃的命题”,而 “仅仅是想举例说明,在没有任何资料依据时,人们在哲学虚构方面能够走多远而不受阻碍”。42 这一说法被认为意味着《一位视灵者的梦》的整个第一章无需被严肃对待。但康德这种不安的否认只涉及牛顿万有引力定律与用 “灵动力法则” 对我们道德行为的解释之间的平行关系。43 他从未质疑过我们的道德情感受一种隐秘力量引导这一 “真实且被普遍认可的观察结果”。44 此外,康德还极为详细地阐述了真正幽灵显形这一令人惊讶的 “形而上学假设”,他甚至觉得有必要强调,尽管存在明显的相似性,但他构想的视灵理论是独立于斯威登堡的《天上的奥秘》的。46

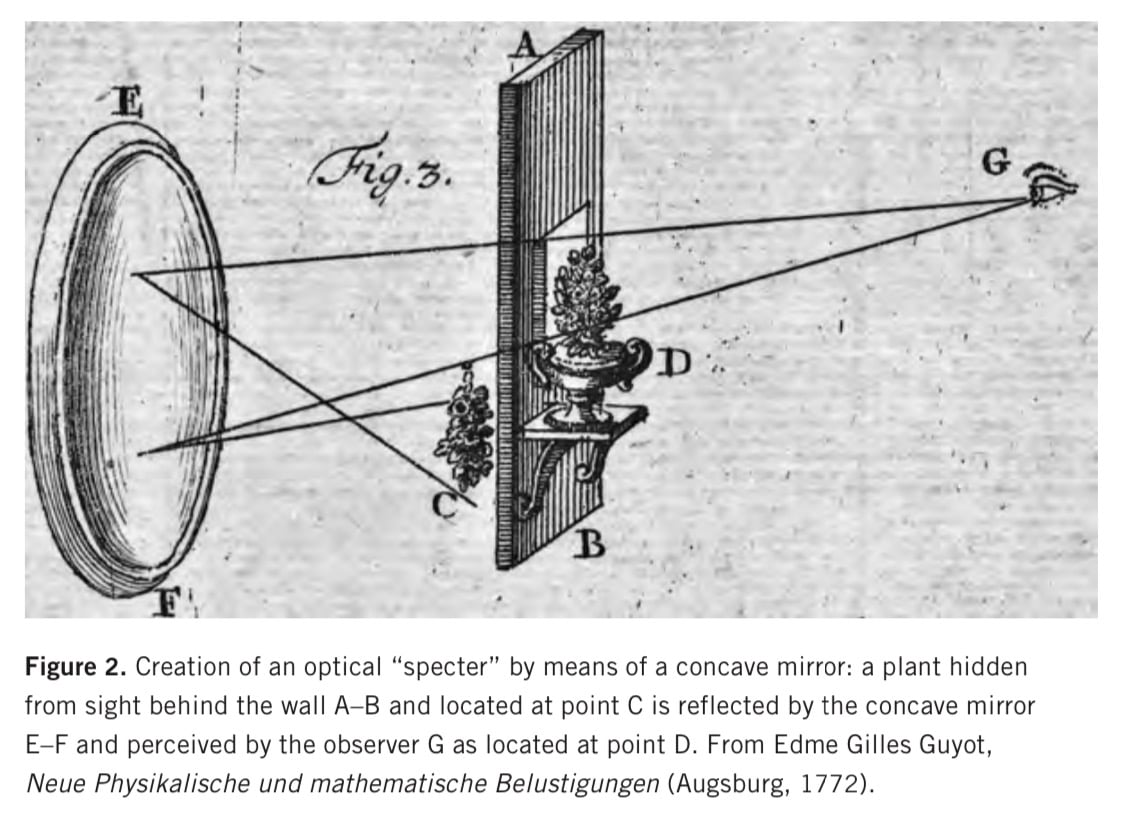

然而,就在确立了如何构想真正的幽灵显形之后,康德的这部论著又提出了一个截然相反、同样 “独断” 的模型,该模型将视灵斥为对虚幻幻影的感知。康德关于真正幽灵显形的形而上学理论特别强调了精神幻象与普遍意志的道德影响之间的平行关系。但在解释由狂热且冲动的想象所创造的虚假且具有欺骗性的形象时,康德的论著突出了一种媒介类比:幽灵般幻觉或 “海市蜃楼”(Blendwerk)的光学产生过程,轻信的观察者会错误地将其当作真实的。47 这种 “幻影术”(phantasmagoria),很快就被保罗・菲利多尔如此称呼,它通过将图像投射到烟雾上完善了利用魔灯来模拟幽灵显形的做法。在《一位视灵者的梦》中,康德在一段谴责将幽灵显形视为狂热想象之错觉的文字中,明确指出了幽灵幻象与光学错觉感知之间的相似性。48 他并未明确引入 “投射”(projection)这个术语,该术语在德语中大约在1850年左右才开始普遍用于指代心理和光学过程。49 但他描述了病态的视灵者是如何将自己想象的虚构之物定位在 “自身之外”,并将这些幻想错当成幽灵的实际存在的。50 在1791年,Jakob Friedrich Abel(雅各布・弗里德里希・阿贝尔)几乎用同样的措辞写道:“我们看到自身之外的东西,其实只是萦绕在我们头脑中的东西。”51 基于一个词源上的双关语,康德因此将这些 “想象的虚构之物”(Hirngespinste)称作 “脑内幻影”(Hirngespenster);并且他通过援引视觉媒介的 “光学欺骗” 来解释它们的产生。52 根据这第二种用于解释幽灵显形的怀疑论模型,精神错乱的视灵者将其 “想象的海市蜃楼” 指向外部世界,从而为所感知的对象赋予了一个虚假的、想象的 “焦点”——“就如同例如借助凹面镜,一个物体的幽灵(Spectrum)会在空中显现出来那样”。53

利用凹面镜制造这类光学幽灵的做法在当时众多关于自然魔法的文献中都有描述,比如博纳旺蒂尔・阿巴(Bonaventure Abat)的《科学各部分的哲学娱乐》(1763年)或埃德姆・吉勒斯・居约(Edme Gilles Guyot)的《新物理与数学娱乐》第三卷(1769年)。54 居约的文本详细描述了利用凹面镜产生的特殊效果,它能 “以这样一种方式呈现物体的图像,以至于即便想象着将其握在手中,人们也只能抓住它的表象”。55 居约为读者提供了建造必要装置的详细说明(图 2),并解释了 “借助这面镜子,各种物体,无论是绘制的还是半浮雕式的,都可以被展示出来,例如,一个只有画像的不在场之人,或者幽灵的形象…… 以及许多其他事物”。56

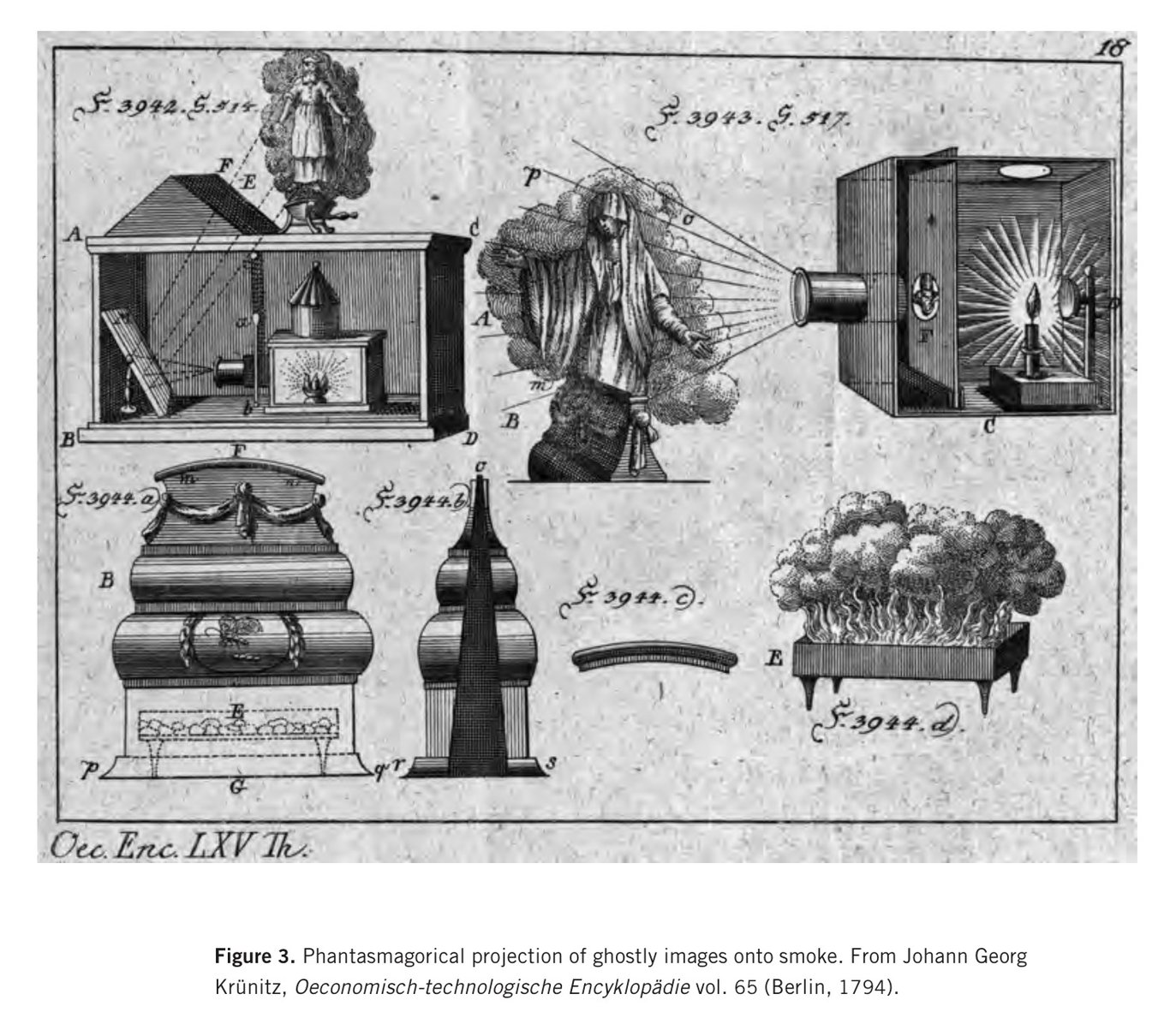

除了对利用凹面镜实现的光学把戏的描述之外,居约还介绍了使用隐藏式魔灯的各种方式,比如通过将图像投射到烟雾云上来模拟幽灵显形。这种光学仪器的使用在18世纪晚期变得非常流行,因为它让幽灵显形看起来具有了实体性(图 3)。正如居约所说:“观察者们 [将] 不知道该把这个幽灵的突然显形归因于谁,它的头似乎从烟雾中冒了出来。”57

诸如阿梅・阿尔冈(Ami Argand)在1783年后研发出的油灯灯芯,取代了简单的蜡烛成为魔灯的光源这类技术创新,使得在更多观众面前进行幽灵的光学召唤成为可能。尤其受欢迎的是艾蒂安 - 加斯帕尔・罗伯逊(Etienne - Gaspard Robertson)的 “幻影术表演”(phantasmagorias),这些表演在巴黎一座前嘉布遣会修道院的地下暗室中进行,还伴有本杰明・富兰克林(Benjamin Franklin)的玻璃口琴发出的神秘声音相伴。在精心编排这些表演时,罗伯逊依靠的是幻视镜(phantascope),这是一种装有可移动玻璃幻灯片且安装在轮子上的魔灯(图 4)。图像的反向移动投影通过增加投影仪与图像之间的距离营造出强大的特效。在地下室的黑暗中,惊叹不已的观众会将由此产生的放大效果视为投影人物那令人恐惧的靠近。正如黑格尔(Hegel)在描述世界之夜时所说:“这儿突然冒出一个流血的头颅,那儿又陡然出现一个白色的身影,然后又再次消失。” 罗伯逊的幻影术表演中的亮点包括 “流血的修女”(图 5)这一形象的出现,她来自马修・刘易斯(Matthew Lewis)的哥特式小说《修道士》(1796年)。同样受欢迎的还有对路易十六的召唤,他已于1793年 1 月被处决。58

罗伯逊的幽灵表演旨在通过营造一种虽能被认出是由烟雾和镜子制造出来的幻象,但却仍对观众产生强烈身体反应的效果来制造恐惧。相比之下,诸如弗里德里希・席勒(Friedrich Schiller)的《幽灵预言家:来自 O 伯爵的回忆录》(1787—1789年)、卡耶坦・钦克(Cajetan Tschink)的《魔法蛊惑的受害者》(1790—1793年)以及卡尔・奥古斯特・格罗斯(Carl August Grosse)的《恐怖的秘密》(1791—1795年)等哥特式小说,则描述了那些轻信的观察者将隐藏的魔灯投射出的幽灵影像误当作真正幽灵显形的情况。59 同时,在教学类文献领域,理论文章试图 “启迪” 读者,警告人们提防像约翰・格奥尔格・施罗普弗(Johann Georg Schröpfer)和卡廖斯特罗(Cagliostro)这样的骗子对易受骗者的欺骗和操纵,他们是18世纪晚期德语国家中最臭名昭著的巫师。60 当时的普鲁士法律甚至规定,对 “通过表面或虚假魔法行骗” 的行为处以 6 个月至 2 年的监禁作为适当惩罚。61

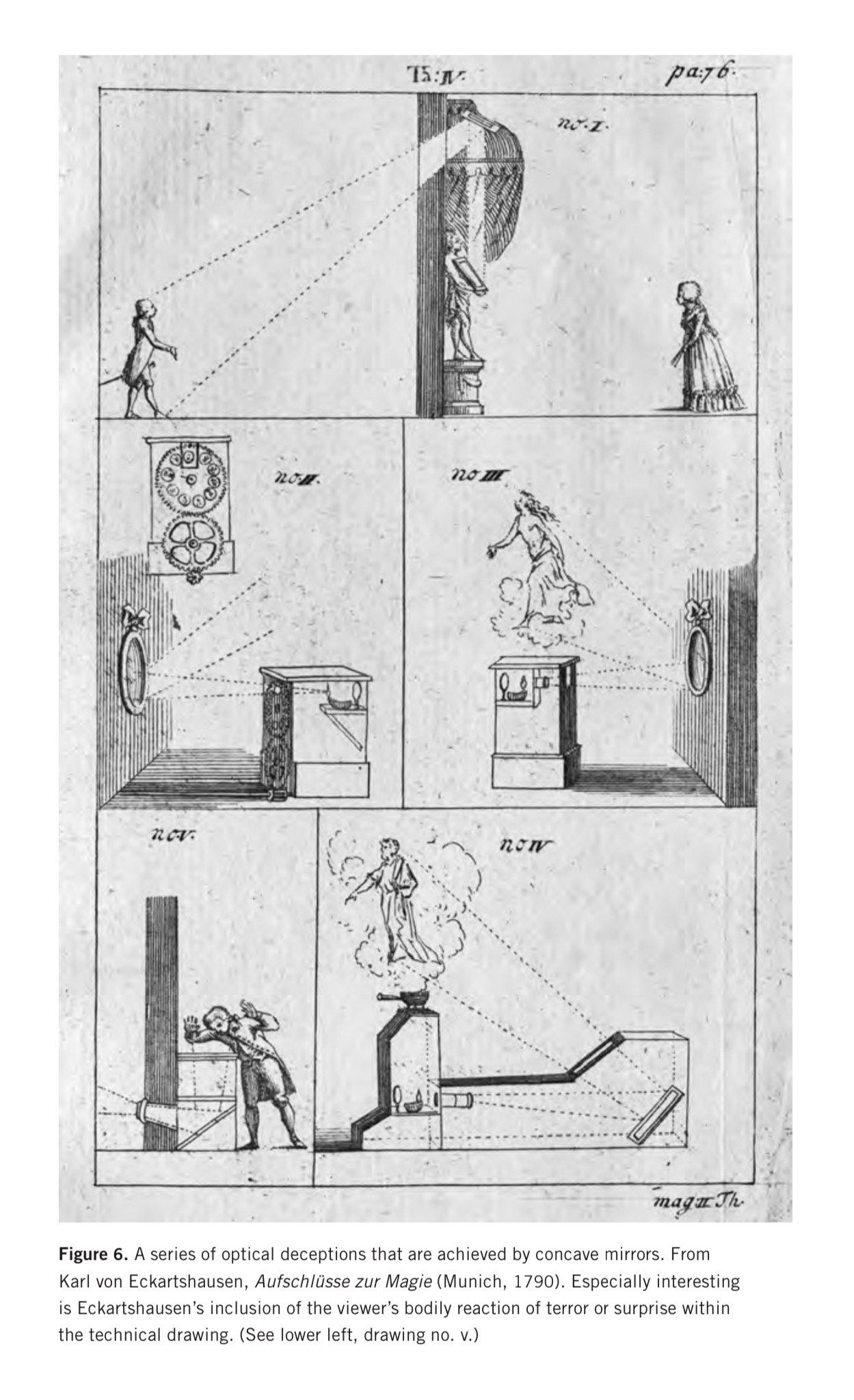

在居约的《新物理与数学娱乐》之后,出现了众多关于自然魔法的文献,它们对幽灵显形提出了怀疑论和神秘主义的解释。这些书籍包括卡尔・冯・埃卡特豪森(Karl von Eckartshausen)所著的一部论著,该书分三卷出版,书名为《基于神秘哲学科学中的验证经验及大自然罕见秘密的魔法揭秘》(图 6)。62 埃卡特豪森甚至给出了建造一种带有内置冷却系统的 “袖珍魔灯” 的说明,以防止所谓的巫师的衣服着火。埃卡特豪森声称,通过这种方式,在夜间散步时可以用 “光学幽灵显形” 来吓唬毫无防备的同伴。63

但除了对光学欺骗的实际演示之外,曾是光明会成员后转向神智学的埃卡特豪森,还对幽灵显形给出了心理学和形而上学层面的解释。康德(Kant)的《一位视灵者的梦》将其关于幽灵幻象的两种理论呈现为相互排斥的,尽管尚不清楚康德本人是坚持真正幽灵显形的形而上学假设,还是认同对脑内幻影的怀疑性谴责。埃卡特豪森虽未明确提及康德,但他却断言存在 “三种幽灵显形”,其定义如下:“第一种纯粹是人为制造的,由光学欺骗构成。第二种是通过想象的形象产生的,也就是说,是想象力在身体之外创造出一个 [虚假的] 外部形象。而第三种则是真正的幽灵显形,只有内感官才能觉察到,并且通过内感官转化为外感官可感知的形象,这才是真正的显形。”64

埃卡特豪森的这种分类法将康德《一位视灵者的梦》中固有的对幽灵显形的各种解释并列呈现出来。然而,埃卡特豪森对幽灵显形的心理学和形而上学解释中令人惊讶的一点在于,它与 “纯粹人为制造的” 光学幽灵存在一种潜在的相似性。根据埃卡特豪森的说法,第二种 “虚假的” 显形是纯粹主观的想象虚构之物,而 “真正的” 显形则基于一种客观的、精神性的影响。但这两种模型都与借助魔灯模拟幽灵的方式在结构上有相似之处,因为它们都预设了将内心的精神图像投射到外部世界这一前提。在康德的《一位视灵者的梦》中,也能看到对当时视觉媒介时而公开时而隐蔽的借鉴。在其中,明确提及借助凹面镜制造 “物体的幽灵” 这一做法,旨在通过解释狂热的幻想者是如何将其想象的虚构之物指向外部世界,来驳斥对想象中的脑内幻影的信仰。65 然而,康德关于真正幽灵显形的理论也暗中采用了同样的解释模式,因为康德将真实的幻象描述为源于精神印象,这些精神印象作为 “物质对象的影子形象” 被转移到外部世界。66 甚至康德在阐述支配我们实践行为的道德力量时的离题论述,也借助了一种投射的光学模型,声称这些力量 “在我们自身之外找到了它们联合的焦点”。67

在康德的《一位视灵者的梦》中,对视觉仪器的明确援引起到了一种怀疑主义的、反形而上学的作用。但康德对真实的精神印象(这些印象先在内部被接收,然后再投射到外部世界)的描述,同样也是基于凹面镜和魔灯在幻影投射中的文化用途。试图证明幽灵显形真实性的埃卡特豪森,甚至在对真正的精神显形的描述中提及了光学仪器的工作原理。在解释 “内感官如何影响外感官” 时,他这样描述 “真正的显形”:“这就如同凹面镜一样:眼睛看不到的物体,会在凹面镜中得到反射。镜子将图像的简单印记汇聚在其凹面内,从而形成一个我们的感官系统可见的外部物体。内感官的作用也是如此 —— 它接收一个我们看不到的图像,将其反射印记汇聚到我们的外感官上,于是我们便能看到了。”68

埃卡特豪森对三种不同类型幽灵显形的分类凸显了光学技术在18世纪晚期对虚假和真实幽灵显形解释中所起的构成性作用。然而,除了解释各种幽灵显形现象之外,埃卡特豪森还运用了 “显象”(Erscheinung)一词在 “经验性表象” 方面的含义。他赋予精神显形和经验性表象同等程度的真实性,肯定了即使是 “通常的表象种类” 也并不对应于 “事物的实在性”。69 在康德《纯粹理性批判》第一版出版 9 年后,埃卡特豪森的这部论著因此提出了一种对康德的 “显象” 这一关键概念的唯灵论解读。

经验性表象与超感官的自在之物

在《一位视灵者的梦》中,康德将形而上学定义为 “人类理性界限的科学”。70 他试图在《纯粹理性批判》中为这一哲学学科奠定新的科学基础。针对经院哲学的 “独断论的沉睡”,71 康德著名的 “哥白尼式转向” 对传统的人类知识由认知对象所塑造这一假定进行了交叉倒置:“迄今为止,人们一直假定我们的一切认知都必须符合对象;但在这一假定下,试图通过概念先天地对对象有所了解以扩展我们认知的一切尝试都无果而终。因此,让我们试一试,假定对象必须符合我们的认知,我们在形而上学问题上是否能走得更远。”72 与主客体关系的这一逆转相伴的是,康德区分了 “显象”(Erscheinung)——“表象” 或 “显现”—— 与自在之物。我们的认知 “只能触及表象,而将自在之物作为某种自身真实却不为我们所认知的东西留存下来”。73

康德对感知的 “先验” 分析因此着手去把握我们经验的可能性条件,解释 “表象” 如何先天地符合主体的直观形式。然而,尽管我们所认知的对象只是 “单纯的表象”(bloße Erscheinungen),74 康德却仍然认为在这种表象与自在之物之间存在一种关系 —— 不过,我们无法获得关于这种关系的任何知识,而且这似乎与表象实际上是由认知主体所构成的这一假定相矛盾。75 对象只是作为表象被给予人类知识。但正如康德继续说道的:“还必须好好注意这一保留意见,即即便我们不能将这些对象作为自在之物来认知,我们至少必须能够将它们当作自在之物来思考。否则就会得出荒谬的命题,即存在没有任何显现之物的表象 [因为否则就会得出不合理的命题,即表象可以没有任何所表象的东西而存在(Denn sonst würde der ungereimte Satz daraus folgen, daß Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint)]。”76

尽管康德在别处警告要避免 “通过通俗语言掩盖毫无根据的主张而进入幻想的领域……”,但在这里他却依赖了同样的论证方式。77 他引入了 “显象”(Erscheinung)这一概念,该概念在当时关于幽灵显形的讨论中是以关系性术语来定义的,从而为他自己关于表象与自在之物之间关系的思辨性主张披上了一层看似合理的 “外衣”。在阐明可感知现象与可设想的本体之间的区别时,康德通过断言 “从一般的‘显象’(Erscheinung)概念自然可以推出,必定有某种东西与之相对应,而这种东西本身并非显象,因为显象自身并不能独立存在,且处于我们的表象方式之外;因此,如果不想陷入循环论证,‘显象’这个词就必然已经表明了与某种东西的一种关系”,将表象作为对现实的扭曲以及作为指示性显现这两种不同含义混为一谈了。78

但尽管这种 “某种东西” 是可以设想的,却无法证明它在现实中存在。“某种东西” 与其显象之间这种不稳定的关系因此具有了与康德关于幽灵的 “形而上学假设” 相同的认识论地位,在该假设中,幽灵通过真实的精神印象影响我们,然后通过我们的想象转化为可被感官感知的表象而变得可察觉。康德的批判认识论假定我们的感官受到一种原则上不可知的自在之物的 “影响”(affiziert)。79 然而,这一假定若要成立,就会存在逻辑上的不一致,而且它似乎与康德此前关于一种真正的精神影响(这种影响被视灵者转化为一种感官印象)的理论惊人地相似。正是《判断力批判》(1790年)将 “显象”(Erscheinung)定义为 “超感官基质的一种指示”,80 但同样的表述其实也可以从康德的《一位视灵者的梦》中找到。

引入一种假定存在可设想实体的形而上学假设,恰恰是康德自己在早前给门德尔松的一封信中曾强烈批评过的做法。在那封信中,他将这种论证方式与视灵的 “梦境” 相比较:“可设想性(其表象源于无法证明其不可能性这一事实)纯粹是海市蜃楼;要是有人质疑斯威登堡梦境的可能性,我自己倒敢为其辩护呢。”81 康德强调了形而上学对可能实体的假定与斯威登堡对精神领域的思辨性描述之间在结构上的相似性。在他的 “哥白尼式转向” 中,康德试图用科学陈述来取代这些唯灵论的 “梦境”。尽管如此,他的批判认识论在术语和逻辑结构上都与其早期对非物质性存在的描述相符,这些非物质性存在的感官表象是 “基于一种真实的精神影响”。82 在《一位视灵者的梦》中,这些显形被描述为一种客观的幻觉,它们与外部世界中的任何物质对象都不对应,但却仍可追溯到一种 “真正的精神影响”。83 然而,与此同时,《纯粹理性批判》中所定义的 “显象”(Erscheinung)在某种程度上也是一种客观的幻觉,它由认知主体所构成,却又模糊地与一个未定义且不可把握的自在之物相关联。

据康德所言,在这两种情况下,感官表象都无法让人对其背后的基质得出任何结论。因此,这些现象之间最重要的区别源于这样一个事实,即幽灵显形只有对 “具有异常敏感感官器官的人” 才是可见的。84 与之相反,自在之物通过其 “影响” 我们感官而产生的显象,却是每个人都能感知到的。然而,即便在他的批判著作中,康德也坚持认为,“显象”(Erscheinung)一词在 “表象” 和 “显现” 的双重含义上必然意味着 “与某种东西的一种关系”,从而使先验观念论的认识论与当时关于幽灵显形的争论处于一种微妙的临近关系之中。85 康德的 “哥白尼式转向” 或许旨在将哲学形而上学转变为一门 “纯粹的”、启蒙的学科,但18世纪晚期关于感性与超感性领域之间联系的神秘主义假定,对于他区分表象与自在之物这一关键做法而言,依然起着至关重要的作用。

在《一位视灵者的梦》中,康德先是在对 “精神的直接共同体” 的描述中引入了形而上学假设,然后又将真实精神影响的概念转移到他关于真正幽灵显形的理论中。在康德的批判哲学里,“显象”(Erscheinung)这一概念发挥着类似的论证功能,因为它旨在为表象与超感官的自在之物之间存在指示性关系这一思辨性主张提供依据。但康德针对想象中的脑内幻影的怀疑论转向背后所隐含的对光学媒介的明确援引,在《纯粹理性批判》中也能找到延续。在阐述其 “先验幻相” 或 “幻觉”(transzendentaler Schein)学说时,康德通过将思辨理性的海市蜃楼(Blendwerk)与幻影术投影那种看似矛盾的状态相比较,来构想思辨理性的辩证法。

先验幻相与光学媒介

康德认为,先验幻相诱使我们以一种狂热的、超验的(而非先验的)方式运用我们知性的概念,从而超越了感性经验的界限。正是纯粹思辨理性的内在辩证法导致了这种先验幻相的产生。因此,康德坚持要严格区分先验幻相和经验性幻相:“我们在此要探讨的并非经验性(例如光学的)幻相…… 相反,我们只需关注先验幻相(Schein),它…… 不顾批判的所有警告,诱使我们超越范畴的经验性运用,并向我们呈现出扩展纯粹知性的海市蜃楼(Blendwerk)。”86 然而,尽管区分了光学幻相和先验幻相,康德在描述思辨理性时却一再援引当时的光学仪器。通过这样做,他的批判哲学将魔灯这一物质器具及其在幻影术这种视觉媒介中的运用,转化为一个凸显哲学知识的界限与不可靠性的认识论形象。

对康德来说,纯粹思辨理性的辩证法对应着一种 “幻相的逻辑”。87 它源于理性的内在本质,理性基于对有限条件的认识,试图对无条件者或绝对者得出结论。因此,先验幻相的海市蜃楼或许可以被看穿,但却无法被消除 —— 用康德的话说:“因此,纯粹理性有一种自然且不可避免的辩证法……[即便] 在我们揭露了它的海市蜃楼之后…… 它仍将继续用想象的对象误导我们的理性,不断将其推入需要不断纠正的瞬间性欺骗之中。”88 康德通过援引那些即便我们明知其虚幻却依然欺骗我们感官装置的光学错觉,来解释 “先验幻相” 的这种持续性。89 正如康德所写,即便天文学家明知实情,也会觉得月亮在地平线上看起来比在高空时更大。90 或者引用康德《实用人类学》中的一句话,这句话对于理解他的辩证幻相学说至关重要,因为它超越了这种感知扭曲的传统例子:“幻觉是这样一种海市蜃楼,即便人们知道表面上的对象并非真实,它依然存在。”(Illusion ist dasjenige Blendwerk, welches bleibt, ob man gleich weiß, daß der vermeinte Gegenstand nicht wirklich ist)91

康德因此将幻觉定义为不同于对现实的单纯扭曲。在描述知识与感知之间的冲突时,他的 “海市蜃楼”(Blendwerk)概念是以利用凹面镜和魔灯来模拟一个实际上并不存在的 “表面上的对象” 为模型的。在驳斥纯粹理性的谬误推理和错误结论时,康德反复援引光学术语,警告人们提防那种用灵魂作为物质实体的 “镜像” 来 “欺骗” 我们的先验幻相。92 然而,正如康德所确认的,理性心理学的单一命题 ——“我思”—— 并不预设任何种类的实体。因此,诸如灵魂与有机身体的 “共同体” 这类传统形而上学问题,是基于将一种 “海市蜃楼”(mirage)“实体化”(hypostatizing)或 “物化”(reifying),并将其误当作一个真实对象而产生的。93 康德描述这一过程时,仿佛是在指幻影术表演中的图像,轻信的观察者会错误地将其视为真实的物理对象:“现在我断言,人们认为在这些问题中会发现的所有困难…… 都基于一种纯粹的海市蜃楼,人们依据它将仅仅存在于思维中的东西实体化,从而假定它是思维主体之外的一个真实对象。”94 先验幻相源于将一个主观观念误当作一个客观给定的实体,值得注意的是,马克思(Marx)在《资本论》“商品拜物教” 一章中对 “劳动的社会规定性的物相化外观” 的论述,惊人地忠实于康德对导致我们将表象的主观条件物化的理性辩证法的批判。

马克思在《资本论》第二版序言中宣称,黑格尔(Hegel)的哲学 “是头足倒置的,为了发现其‘合理内核’,必须把它颠倒过来”,95 这重申了《德意志意识形态》(1845年)中的观点,即 “在所有的意识形态中,人和他们的环境都像在暗箱中一样是颠倒呈现的”。96 然而,在 “商品拜物教” 这一章中,马克思试图揭示一种更为复杂且持久的幻觉,他通过类比魔灯及其在幻影术视觉媒介中的使用来对其进行描述。唯心主义哲学呈现的是一幅扭曲的现实图景,不过,就像暗箱成像一样,其歪曲之处可以通过简单的颠倒来纠正。相比之下,资本主义交换的经济结构会产生一种物理对象的海市蜃楼,一种在物质世界中没有对应物的拟像。马克思由此借鉴了康德的警告,即我们会把 “仅仅存在于思维中的东西” 错当成 “思维主体之外的一个真实对象”,97 并且他将康德的先验幻相学说转变为对我们将社会关系物化这一倾向的批判。在解释 “劳动的社会规定性的物相化外观” 时,马克思将商品的 “幽灵般的客观性”(gespenstige Gegenständlichkeit)描述为源于资本主义的社会构成:“只是在这里,人们之间的特定社会关系才呈现出…… 对象关系的幻影般的形式。”98 不过,马克思将这种海市蜃楼的根源归于资本主义交换,而康德则将传统形而上学的四组二律背反描述为源于纯粹思辨理性的内在辩证法。在预见到马克思反对将社会领域与客观领域混为一谈的同时,康德将这些二律背反归结为我们倾向于把 “我们思维的主观条件当作事物本身的客观条件,并把对我们理性的满足而言必要的一个假设当作一个教条”。99 康德在其著名的对正题与反题之间冲突的展示中所运用的 “怀疑方法”,因此并非要反驳它们的内容,而是要纠正这两个命题的认识论地位。康德将这一策略表述为 “观察甚至挑起论断之间争论的方法,并非为了使一方或另一方得利而对争论做出裁决,而是为了探究争论的对象是否或许只是一个人们徒劳抓取的海市蜃楼(Blendwerk)”。100 将一个观念与一个对象相混淆,或者将一个假设与一个教条相混淆,在这里再次被描述为似乎是在援引康德自己对借助凹面镜制造的光学 “幽灵”(spectre)的描述 ——101 或者是像居约(Guyot)的《新哲学娱乐》这类文本,其中有关于如何 “以这样一种方式呈现物体的图像,以至于即便想象着将其握在手中,人们也只能抓住它的表象” 的说明。102 康德在1789年 8 月写给弗里德里希・海因里希・雅可比(Friedrich Heinrich Jacobi)的信中也运用了一些与这种对思辨理性及其辩证幻相的批判性描述十分相近的概念。在反对约翰・戈特弗里德・赫尔德(Johann Gottfried Herder)的哲学 “融合论” 时,康德将他的哲学对手描述为 “非常善于制造海市蜃楼,就像魔灯一样,能让奇妙的事物瞬间变得真实,然后又永远消失;与此同时,不知情的观察者会惊叹不已,以为背后肯定有什么不同寻常的东西,却徒劳地想要抓住它”。103 康德的批判哲学将魔灯这一光学仪器转变为一个认识论形象,断言传统形而上学的二律背反并非源于错误的演绎;任何特定正题或反题的具体内容未必就是错误的。问题在于我们错误地将一个必要的假设构想为一个理论教条。康德对这种思辨幻相的持续性的强调,或许也与视觉上的错视(trompe l’oeil)对我们视力造成的不可避免的欺骗有关,康德在《人类学》中提到过这种感官错觉。104 但他对我们如何 “将仅仅存在于思维中的东西实体化,从而假定它是思维主体之外的一个真实对象” 这一过程的批判性解释,显然是以魔灯的投影为模型的,魔灯投影会引导我们给一个光学幽灵赋予一个虚假的、想象的焦点。105 康德认为这种辩证法甚至在神学领域也起作用,他将神学视为哲学形而上学的巅峰。在《实践理性批判》(1788年)中,康德因此重申了《纯粹理性批判》所进行的 “思辨限制”,106 并且在明确援引当时的媒体技术及其幽灵般投影的情况下,他强调只有对思辨理性进行批判性限制,才能防止哲学上的狂热产生 “关于超感性事物的理论,而这类理论没完没了…… 从而将神学变成脑内幻影的魔灯”。107

在康德的批判著作中,这段话是为数不多的对魔灯及其在幻影术幽灵投影中的文化用途的明确提及之一。但重要的是要注意到,他的整个先验幻相学说都是基于 “海市蜃楼”(Blendwerk)这一概念,而这一概念从根本上且不可分割地与18世纪晚期的视觉媒介相联系。因此,对凹面镜和魔灯在幻影术投影中的使用的提及,对于康德的先验幻相理论而言,具有构成性作用,而非仅仅是说明性作用。甚至可以说,读过康德《纯粹理性批判》并遵循了二律背反的怀疑论解决方案的读者,就如同观看幻影术表演的开明观众一样。那位观众知晓魔灯幽灵投影的虚幻性质,但尽管如此 —— 用康德对先验幻相描述中的术语来说 —— 却仍会被幻影术图像的真实性以及 “它们的幻觉力量” 抛入 “瞬间性欺骗” 之中。108 正如康德在谈到先验幻相时所说:“纯粹理性有一种自然且不可避免的辩证法……[即便] 在我们揭露了它的海市蜃楼之后…… 它仍将继续用想象的对象误导我们的理性,不断将其推入需要不断纠正的瞬间性欺骗之中。”109 幻影术表演中的图像是真实存在的,而且一旦我们认识到魔灯的投影是一种模拟而非幽灵,感官欺骗与怀疑性知识之间的冲突也不会消失:“幻觉是这样一种海市蜃楼,即便人们知道表面上的对象并非真实,它依然存在。”110

同样,辩证幻相的海市蜃楼即便在我们完成对纯粹思辨理性的批判之后也不会消失。相反,我们在怀疑性知识与“瞬间性欺骗”(augenblickliche Verirrungen)之间的持续摇摆,会使我们一再越过纯粹思辨理性的界限。这样做时,我们会把一个主观观念 “实体化” 为一个客观给定的实体,从而将哲学形而上学变成 “脑内幻影的魔灯”。111 同样,在光学投影层面,我们会一次又一次地,“一瞬间” 或者确切地说 “眨眼之间”(augenblicklich)把视觉表象错当成现实,并给魔灯的幻影术投影赋予一个物质实体。康德区分了光学幻相和先验幻相。然而,他通过借鉴当时的光学投影来描述我们把一个主观观念错当成一个物质对象的这种倾向。一方面,《纯粹理性批判》从当时关于幽灵幻象的争论中借鉴并采用了 “显象”(Erscheinung)作为显现和表象的概念。但与此同时,康德的先验幻相学说将魔灯这一物质器具及其在幻影术视觉媒介中的运用,转化为一个认识论形象。因此,唯灵论观念以及纯粹思辨理性与魔灯这一视觉仪器之间的类比,是康德批判哲学固有的且具有构成性的内容。

在下一章中,我将把叔本华(Schopenhauer)和黑格尔(Hegel)对康德批判认识论的回应进行对比,并追溯他们在借鉴媒介和唯灵论观念方面的不同方式。叔本华赞扬康德对自在之物与表象的区分,并在其对康德批判哲学的借鉴与改造中,大力突出媒介和唯灵论观念。相比之下,黑格尔则试图抑制自己对幽灵和幻影术观念的依赖,而他的绝对知识哲学体系旨在消除康德对我们认知界限的坚持。

缩写

《纯粹理性批判》(CPuR)

伊曼努尔・康德著,《纯粹理性批判》,载于《康德著作集》第 3、4 卷,威廉・魏舍德尔编,共 12 卷(美因河畔法兰克福:苏尔坎普出版社,1977 年);康德著,《纯粹理性批判》,保罗・盖耶与艾伦・W・伍德编译(剑桥:剑桥大学出版社,1999 年)。

《实践理性批判》(CPrR)

伊曼努尔・康德著,《实践理性批判》,载于《康德著作集》第 7 卷,威廉・魏舍德尔编,共 12 卷(美因河畔法兰克福:苏尔坎普出版社,1974 年);康德著,《实践理性批判》,玛丽・格雷戈尔译(剑桥:剑桥大学出版社,1997 年)。

《视灵者的梦》(D)

伊曼努尔・康德著,《视灵者的梦,以形而上学之梦阐明》,载于《1768 年以前的前批判著作》,《康德著作集》第 2 卷,威廉・魏舍德尔编,共 12 卷(美因河畔法兰克福:苏尔坎普出版社,1977 年);康德著,《视灵者的梦,以形而上学之梦阐明》,载于《1755—1770 年理论哲学文集》,大卫・沃尔福德编译(剑桥:剑桥大学出版社,1992 年)。

《论灵视及相关诸事》(“E.”)

亚瑟・叔本华著,《论灵视及相关诸事》(1851 年),载于《附录和补遗:哲学短文集 I》,《叔本华全集》第 4 卷,沃尔夫冈・弗赖赫尔・冯・勒尼希森编,共 5 卷(美因河畔法兰克福:苏尔坎普出版社,1986 年);叔本华著,《论灵视及相关诸事》,E.F.J. 佩恩译,共 2 卷(牛津:克拉伦登出版社,2000 年)。

《精神哲学》(En.)

格奥尔格・威廉・弗里德里希・黑格尔著,《哲学科学百科全书:精神哲学》(美因河畔法兰克福:苏尔坎普出版社,1986 年);黑格尔著,《黑格尔的精神哲学》(误印,应为《黑格尔的哲学全书・第三部分:精神哲学》),J.N. 芬德莱编,威廉・华莱士译(牛津:克拉伦登出版社,1971 年)。

《幽灵预言家》(G.)

弗里德里希・席勒著,《幽灵预言家:来自 O 伯爵的回忆录》,载于《历史著作与故事集 II》,奥托・丹恩编,《席勒著作与书信集》第 7 卷(美因河畔法兰克福:德国经典出版社,2002 年);席勒著,《幽灵预言家,或幻影术师》,杰弗里・L・萨蒙斯编,亨利・G・博恩译(南卡罗来纳州哥伦比亚市:卡姆登出版社,1992 年)。

《催眠师》(“M.”)

E.T.A. 霍夫曼著,《催眠师:一桩家庭事件》,载于《卡洛风格的幻想作品》,哈特穆特・冯・施泰内克编(美因河畔法兰克福:德国经典出版社,1993 年);霍夫曼著,《催眠师》,约瑟夫・M・海斯译(纽约州斯克内克塔迪市:联合学院出版社,1996 年)。

《精神现象学》(Ph.)

格奥尔格・威廉・弗里德里希・黑格尔著,《精神现象学》(美因河畔法兰克福:苏尔坎普出版社,1986 年);黑格尔著,《精神现象学》,A.V. 米勒译(牛津:牛津大学出版社,1977 年)。

《未来形而上学导论》(Prolegomena)

伊曼努尔・康德著,《未来形而上学导论》(1783 年),载于《形而上学与逻辑学著作》,《康德著作集》第 5 卷;康德著,《未来形而上学导论》,加里・哈特菲尔德编译(剑桥:剑桥大学出版社,1997 年)。

《作为意志和表象的世界》(WPP)

亚瑟・叔本华著,《作为意志和表象的世界》,载于《叔本华全集》,沃尔夫冈・弗赖赫尔・冯・勒尼希森编,共 5 卷(美因河畔法兰克福:苏尔坎普出版社,1986 年);叔本华著,《作为意志和表象的世界》,E.F.J. 佩恩译,共 2 卷(纽约:多佛出版社,1958 年)。

第一章:哲学的魔灯

本章的一个早期版本以《康德的魔灯:历史认识论与媒介考古学》为题发表于《再现》第 115 期(2011 年夏季刊),第 42 - 70 页。

1. 以下两个版本未署作者姓名:《视灵者的梦,以形而上学之梦阐明》(里加、米陶:约翰・弗里德里希・哈特克诺赫出版社,1766 年);《视灵者的梦,以形而上学之梦阐明》(哥尼斯堡:约翰・雅各布・康德出版社,1766 年)。

2. 康德的《视灵者的梦》在第一版的扉页上就已经有了这句题词,而《奥特朗托城堡》的第一版是作为威廉・马歇尔对奥努弗里奥・穆拉尔托所著意大利文本的译本出版的,且没有题词。

3. “相信我,皮索内斯,一幅这样的画非常类似于一本书,其…… 虚幻的形象将会被虚构出来,就像病人的梦一样,以至于既无脚也无头可归为一种形状”(原文为拉丁语诗句,暂保留原文形式);贺拉斯著,《书信集第二卷及致皮索内斯书信(〈诗艺〉)》,尼尔・拉德尔编(剑桥:剑桥大学出版社,1989 年),第 58 页。

4. “就像病人的梦一样,虚幻的形象被虚构出来”。康德将原句中的将来时态 “fingentur” 替换成了现在时态。“vanae species” 被译为 “空虚的表象”,这一不同译法源于康德和沃波尔对贺拉斯这个多义短语给出了明确的含义。

5. “虚幻的形象将会被虚构出来,然而脚和头要被归为一种形状”。

6. 贺拉斯・沃波尔著,《奥特朗托城堡:一个哥特式故事》,W.S. 刘易斯与 E.J. 克利里编(牛津:牛津大学出版社,1998 年),第 112 页。

7. 沃波尔著,《第一版前言》,《奥特朗托城堡》,第 6 页。

8. 伊曼努尔・康德著,《视灵者的梦,以形而上学之梦阐明》,载于《1768 年以前的前批判著作》,《康德著作集》第 2 卷,威廉・魏舍德尔编,共 12 卷(美因河畔法兰克福:苏尔坎普出版社,1977 年),第 923 页;康德著,《视灵者的梦,以形而上学之梦阐明》,载于《1755—1770 年理论哲学文集》,大卫・沃尔福德编译(剑桥:剑桥大学出版社,1992 年),第 305 页。下文引用时简称为 D。

9. 参见伊曼努尔・康德的书信《致夏洛特・冯・克诺布洛赫小姐,1763 年 8 月 10 日》,载于《康德书信集》,于尔根・策贝编(哥廷根:范登霍克与鲁普雷希特出版社,1970 年),第 24 页;康德著,《书信集》,阿努尔夫・茨威格编译(剑桥:剑桥大学出版社,1999 年),第 73 页。关于这封信的解读,在信中康德对斯威登堡的评价远比在《视灵者的梦》中所呈现的更为积极,详见第三章。另见莉莲・魏斯伯格著,《灵语:18 世纪晚期的哲学与文学话语》(维尔茨堡:柯尼希豪森与诺伊曼出版社,1990 年),第 55 - 57 页。

10. D 985/356*;D 983/354。

11. 早在 1804 年,路德维希・恩斯特・博罗夫斯基就曾描述说,《视灵者的梦》包含着《纯粹理性批判》的萌芽。博罗夫斯基著,《伊曼努尔・康德的生平与性格描述》(哥尼斯堡:F. 尼科洛维乌斯出版社,1804 年),第 66 页。

12. 约翰・H・扎米托提出了一个令人信服的观点,即该文本可以反过来被解读为通过灵视之梦来阐释形而上学之梦。参见扎米托著,《康德、赫尔德与人类学的诞生》(芝加哥:芝加哥大学出版社,2002 年),第 197 页和第 206 页。关于康德这篇文本的更多解读,还可参见弗里德里希・巴尔克著,《直观的疯狂:康德的〈视灵者的梦〉及其话语先验性》,载于莫里茨・巴斯勒、贝蒂娜・格鲁伯、玛蒂娜・瓦格纳 - 埃格尔哈夫编,《幽灵:显象 —— 媒介 —— 理论》(维尔茨堡:柯尼希豪森与诺伊曼出版社,2005 年),第 297 - 313 页,以及萨拉・普尔西奥著,《解除双重武装:康德为哲学辩护(1766 年)》,《日耳曼评论》第 81 卷第 2 期(2006 年春季刊),第 99 - 120 页。早在 20 世纪 80 年代,哈特穆特・伯梅和格尔诺特・伯梅就曾强调,康德的文本表明 “灵视与思辨形而上学彼此之间的关联是多么紧密”。哈特穆特・伯梅和格尔诺特・伯梅著,《理性的他者:以康德为例看理性结构的发展》(美因河畔法兰克福:苏尔坎普出版社,1985 年),第 252 页。与他们不同的是,我并不力求 “为理性的他者代言”(第 246 页),也不会将康德与斯威登堡的关系解读为一种 “心理动力过程”(第 251 页)。

13. D 982/354。

14. D 963/338。关于该文本的唯灵论解读,可参见卡尔・杜普雷尔的 “康德的神秘世界观”,载于杜普雷尔编,《伊曼努尔・康德的心理学讲座:附〈康德的神秘世界观〉引言》(莱比锡:恩斯特・京特尔斯出版社,1889 年),第 xv - lxiv 页。关于怀疑论解读,可参见罗伯特・齐默尔曼著,《康德与唯灵论》(维也纳:格罗尔德出版社,1879 年)。

15. 雅各布・F・阿贝尔著,《关于人类与高级精神之联系的哲学探究》(斯图加特:梅茨勒出版社,1791 年),第 ii 页。

16. D 923/309。

17. D 935/315。

18. D 940/319。关于席勒的学位论文,可参见弗里德里希・席勒著,《生理学哲学》(1779 年)和《论人类动物性与精神性的关联》(1780 年),载于《理论著作集》,罗尔夫 - 彼得・扬茨编,《席勒著作与书信集》第 8 卷,克劳斯・哈罗・希尔辛格等人编,共 12 卷(美因河畔法兰克福:德国经典出版社,1992 年),第 37 - 58 页和第 118 - 163 页;席勒著,《生理学哲学》和《论人类动物性与精神性的关联》,载于肯尼斯・德沃赫斯特与奈杰尔・里夫斯编,《弗里德里希・席勒:医学、心理学与文学》(伯克利:加利福尼亚大学出版社,1978 年),第 149 - 175 页和第 253 - 298 页。

19. D 940/319。康德于 18 世纪 80 年代讲授的《形而上学讲座》笔记在其去世后才出版,并非由康德本人编辑,因此在使用时需格外谨慎。尽管如此,值得注意的是,在这些文本中,康德以几乎相同的措辞描述了从物质直观到非物质直观的转变:“但是当灵魂与肉体分离时,它将不会对这个世界有同样的感性直观;它不会像世界所呈现的那样去直观世界,而是会如其所是地去直观它。相应地,灵魂与肉体的分离就在于感性直观向精神直观的转变。” 伊曼努尔・康德著,《伊曼努尔・康德的形而上学讲座:由康德宗教哲学讲座的编辑促成出版》,卡尔・海因里希・路德维希・波利茨编(1821 年;达姆施塔特:科学出版社,1988 年),第 255 页;康德著,《形而上学讲座》,卡尔・阿梅里克斯与史蒂夫・纳拉贡编译(剑桥:剑桥大学出版社,1997 年),第 104页。在描述 “另一个世界” 时,康德在此明确提及了斯威登堡:“斯威登堡的思想在这方面相当崇高”(第 257/105 页)。然而,与《视灵者的梦》不同的是,康德断然否认了此生中灵视的可能性:“但仍有一个问题留存:那个已经在另一个世界中以精神方式看到自身的灵魂,是否会且能够通过可见的效果出现在可见世界中呢?这是不可能的,因为只有物质才能被感性地直观到并落入外感官之中,而精神则不能…… 当我在这个世界中仍有感性直观时,我就不能同时拥有精神直观。我不能同时处于这个世界和那个世界之中”(第 259/105 - 106页)。

20. D 941/320*。

21. D 942/321*。

22. 同上;D 944/323*。

23. D 945/325*。

24. D 945/325 注释;D 944/323。

25. D 942/321。

26. D 943/322*。

27. 参见斯特凡・安德里奥普洛斯著,《看不见的手:政治经济学与哥特式小说中的超自然力量》,《英国文学史》第 66 卷第 3 期(1999 年),第 739 - 758 页。

28. D 943/322*。

29. 《视灵者的梦》与康德的道德哲学之间的结构相似性也被约瑟夫・施穆克和约翰・H・扎米托所强调。参见施穆克著,《康德伦理学的起源》(迈森海姆:A. 海因出版社,1961 年),第 162 - 163 页和第 168 - 173 页,以及扎米托著,《康德、赫尔德与人类学的诞生》,第 205 页。大约在 1900 年,在关于催眠术和团体聚合体的能动性的争论中可以发现一种受外来意志控制的恶魔式版本。参见斯特凡・安德里奥普洛斯著,《着魔:催眠犯罪、公司虚构与电影的发明》(芝加哥:芝加哥大学出版社,2008 年)。

30. D 944/323。

31. 参见 D 945/324 * 注释:“源于道德基础的相互影响,以及人类和精神世界的成员依据灵体影响的法则彼此施加的相互影响 —— 这些相互影响可以用以下方式来解释:从这些相互影响中自然会产生一种在善良(或邪恶)的灵魂与善良(或邪恶)的精神之间更紧密的共同体;结果,前者会与精神共和国中与其道德构成相符的那部分联合起来。” 任何关于 “精神共和国” 的理论同时也是一种社会理论,这一点也可以在 F.W.J. 谢林的《斯图加特私人讲座》中看到:“正如精神世界通过一种必然的和谐共识与整个自然界相联结一样,精神世界和自然世界中的各个个体对象也是如此相联结的。因此,在精神世界中必然存在着与地球上的共同体相对应的共同体。” 弗里德里希・威廉・约瑟夫・谢林著,《关于一种精神世界哲学的思考》,载于曼弗雷德・施罗特编,《著作集:按原版新编排》,共 6 卷(慕尼黑:贝克出版社,1992 年),第 4 卷,第 373 页(原版第 7 卷,第 481 页)。

32. D 942/321*;D 946/324*。

33. D 946/325*。

34. D 947/325。

35. 同上。

36. D 947/325 n.*。

37. D 948/326;D 949/326–27*。

38. D 949/327。

39. D 949/327*。

40. D 950/328。

41. D 950/328*。

42. 伊曼努尔·康德,《致摩西·门德尔松(1766年4月8日)》,载于《书信集》,第33/93*页。

43. D 945/324。

44. D 942/321*。

45. D 950/328。

46. 参见D 972–73/346–47:“我声明……要么必须假定斯威登堡著作中的巧妙与真理比乍看之下所显现的要多,要么就得承认,倘若他的学说与我的体系之间存在任何契合之处,那纯粹是偶然……尽管如此,那部作品与理性就同类主题所能产生的最精妙沉思之间存在着如此奇妙的和谐。”

47. D 954/331。

48. 关于启蒙运动及其对狂热主义的反对,另见洛林·达斯顿和凯瑟琳·帕克,《启蒙运动与反奇迹》,载于达斯顿和帕克,《奇迹与自然秩序(1150—1750年)》(纽约:泽恩图书公司,1998年),第329—364页。

49. 关于“投射”在1850年左右作为一个心理学和光学范畴的出现,参见尤塔·米勒 - 塔姆,《作为移情的抽象:论现代早期心理生理学、文化理论、美学和文学中的投射形象》(弗赖堡:隆巴赫出版社,2005年),第117页。关于投射的历史,另见洛林·达斯顿,《投射与完全被动性》,载于娜塔莎·阿达莫夫斯基、罗伯特·费尔费、马尔科·福米萨诺、格奥尔格·特普费尔和柯尔斯滕·瓦格纳编,《情感之物:科学与艺术中的物体触碰》(哥廷根:瓦尔施泰因出版社,2011年),第24—50页。

50. D 954/331。

51. “我们看到的外在之物,不过是我们头脑中的幻影罢了。”阿贝尔,《关于人类与高级精神之联系的哲学探究》,第116页。想象力常被描述为感官错觉的根源。另见尤斯蒂乌斯·克里斯蒂安·亨宁斯,《论幽灵与灵视者》(莱比锡:魏冈德出版社,1780年),第8页:“想象力是各类幻影及欺骗性感觉最初且极具繁衍力的源头。”另见戈特弗里德·伊曼努尔·文策尔,《幽灵、奇迹、女巫及魔法故事,尤其是当代故事,由G. I. 文策尔讲述并阐释》(布拉格:舍恩菲尔德出版社,1793年),第55页:“烟雾缭绕之处,此刻想象力便成了感觉。”约翰·费里尔将这种精神错乱称为幻觉。参见费里尔,《论幻影理论》(伦敦:卡德尔和戴维斯出版社,1813年),第95页:“在医学领域,我们对每种疾病都有好听的名称。我试图阐释的这种特殊紊乱,通常被称作‘幻觉’,它涵盖了从眼前飘动的微尘到骇人的幽灵等所有欺骗性印象,而这些幽灵实际上都是不存在的。”

52. D 960/336。关于“幻想物(Hirngespinste)”,见D 954/331;关于“脑内幻影(Hirngespenster)”,见D 953/330,958/334,959/335。在克里斯托夫·马丁·维兰德的《安乐死:关于死后生活的三次对话》(莱比锡:戈申出版社,1805年),第10页中也能发现对“脑内幻影”的批判性转向。康德本人早在其《论头部疾病》(1764年)一文中,就已经对病理性视觉现象做出了类似解释。参见康德,《1768年以前的前批判著作》,《康德著作集》第2卷,第893页。此外,康德于1798年首次出版的《实用人类学》也提出了一个类似模型,根据该模型,“人……会把想象当作感觉,或者当作由并非外感官对象的另一种存在所引发的灵感;在这些情况下,错觉很快就会变成狂热或灵视,而这两者都是内感官的欺骗。”伊曼努尔·康德,《实用人类学》(1798年),载于《人类学、历史哲学、政治学与教育学著作II》,《康德著作集》第12卷,第457页;康德,《实用人类学》,玛丽·格雷戈尔译(海牙:马丁努斯·尼霍夫出版社,1974年),第39*页。

53. D 954/331*;D 955/332。1802年,约翰·戈特弗里德·赫尔德同样援引魔灯这一媒介来描述斯威登堡将其内心幻想向外在世界的投射:“斯威登堡的天体奥秘在于,他看到并相信了源自其内心深处的幻想;这种信念使他内心世界中的表象具有了现实性,并将它们呈现给他的感官。天堂和地狱从他内心产生,并存在于他的内心之中;那是他自己思想的魔灯。”约翰·戈特弗里德·赫尔德,《伊曼努尔·斯威登堡,18世纪最伟大的灵视者》,载于君特·阿诺德编,《十卷本著作集》,共10卷(美因河畔法兰克福:德国经典出版社,2000年),第567—568页。

54. 博纳旺蒂尔·阿巴特,《关于各学科不同部分的哲学娱乐,主要涉及物理学和数学》(阿姆斯特丹:J. 莫西出版社,1763年);埃德姆·吉勒·居约,《新物理与数学娱乐》(巴黎:盖菲耶出版社,1769—1770年)。关于用凹面镜制造光学“幽灵”的情况,另见尤尔吉斯·巴尔图赛蒂斯,《镜子:发现、欺骗、幻想》(吉森:阿纳巴斯出版社,1986年),第247—272页。

55. 埃德姆·吉勒·居约,《新物理与数学娱乐,或关于用磁铁、数字、光学以及化学进行娱乐的新技艺集萃。第三部分》(奥格斯堡:埃伯哈德·克莱茨·塞尔·维特韦出版社,1772年),第159页。关于凹面镜的描述,另见第142页。

56. 同上,第160—161页。

57. 同上,第191页。

58. 关于罗伯逊的幻影术表演,另见默文·赫德,《幻影术:魔灯的隐秘生活》(英国黑斯廷斯:投影盒出版社,2006年);汤姆·冈宁,《幻影术与幻觉和惊奇的制造:迈向电影器械的文化光学》,载于安德烈·高德罗、凯瑟琳·拉塞尔和皮埃尔·韦罗诺编,《电影:20世纪的一项新技术》(洛桑:佩约出版社,2004年),第31—44页;芭芭拉·玛丽亚·斯塔福德和弗朗西斯·特帕克,《奇妙装置:从盒中世界到屏幕影像》(洛杉矶:盖蒂中心,2001年),第79—90页和第134—137页;洛朗·曼诺尼,《幻影术》,《电影史》第8卷第4期(1996年),第390—415页;玛丽娜·华纳,《幻影术:幽灵幻象、隐喻以及进入二十一世纪的媒介》(牛津:牛津大学出版社,2006年),第146—158页。

59. 参见弗里德里希·席勒,《幽灵预言家:来自O伯爵的回忆录》,载于《历史著作与故事集II》,奥托·丹恩编,《席勒著作与书信集》第7卷(美因河畔法兰克福:德国经典出版社,2002年),第602—621页;席勒,《幽灵预言家,或幻影术师》,杰弗里·L·萨蒙斯编,亨利·G·博恩译(南卡罗来纳州哥伦比亚市:卡姆登出版社,1992年),第8—24页;卡耶坦·钦克,《魔法蛊惑的受害者;或,P--L革命之谜:一个魔法与政治的故事》,彼得·威尔译,共3卷(伦敦:鲁滨逊出版社,1795年)。其德语原版以《一个灵视者的故事:来自戴铁面具之人的文稿》为名出版,共3卷(维也纳:凯撒出版社,1790—1793年);卡尔·格罗斯,《天才:来自侯爵C* 冯G**的文稿》,汉内·维特编(1791—1795年;美因河畔法兰克福:茨韦陶森德因斯出版社,1982年)。格罗斯的小说有两种不同的英文译本:《恐怖的秘密:一个故事》,彼得·威尔译,共3卷(伦敦:威廉·莱恩出版社,1796年),以及《天才;或,唐·卡洛斯·德·格兰德斯的神秘冒险》,约瑟夫·特拉普译,共2卷(伦敦:艾伦和韦斯特出版社,1796年)。

60. 参见《卡廖斯特罗:启蒙运动与神秘主义相关文献》,克劳斯·H·基弗编(慕尼黑:贝克出版社,1991年)。关于约翰·格奥尔格·施罗普弗,参见克里斯蒂安·奥古斯特·克鲁修斯,《一位著名学者对臭名昭著的施罗普弗招魂术的质疑》(法兰克福和莱比锡:未注明出版社,1775年);约翰·萨洛蒙·泽姆勒,《关于加斯纳和施罗普弗招魂术的书信与文章集,附诸多个人批注》(哈雷:赫默德出版社,1776年)。

61. “第476条……若通过伪装或虚构的魔法行骗,则应处以6个月至2年的监禁。”恩斯特·费迪南德·克莱因,《普通德国及普鲁士刑法原理》(哈雷:赫默德和施韦茨克出版社,1796年),第349页。

62. 卡尔·冯·埃卡特豪森,《基于已验证经验的魔法揭秘,涉及隐秘哲学科学及大自然罕见秘密》(慕尼黑:约瑟夫·伦特纳出版社,1790年)。另见约翰·瓦尔贝格,《自然魔法集萃,或诸多有价值、有趣且实用秘密的如实发现》(斯图加特:梅茨勒出版社,1768年);约翰·彼得·埃伯哈德,《关于物理迷信与魔法的论文》(哈雷:伦格出版社,1778年);约翰·克里斯蒂安·维格勒布,《自然魔法,由各类有趣且实用的技艺构成》(柏林:尼科莱出版社,1780年);克里斯蒂利布·B·丰克,《自然魔法,或对各类占卜者及自然魔法技艺的阐释》(柏林:尼科莱出版社,1783年);约翰·塞缪尔·哈勒,《魔法;或,大自然的魔法力量,应用于实用与娱乐》(柏林:约阿希姆·保利出版社,1783—1786年);大卫·布鲁斯特,《自然魔法书信集》(伦敦:J. 默里出版社,1832年);特奥多尔·费拉德尔福斯,《幻影术,或让幽灵显现的技艺》(莱比锡:巴斯出版社,1833年)。

63. 埃卡特豪森,《基于已验证经验的魔法揭秘》,第2部分,第74—75页。

64. 同上,第67—68页。

65. D 955/332。

66. D 949/327*。

67. D 942/321。

68. 埃卡特豪森,《基于已验证经验的魔法揭秘》,第2部分,第64—65页。

69. 埃卡特豪森将真正的精神显形描述为“一种不同于正常表象的显形(Erscheinung),然而却与我们通常所认为的现实同样真实”。同时,他肯定即使是“正常的表象种类”也并不对应于“事物的实在性”。同上,第32页。

70. D 983/354。

71. 伊曼努尔·康德,《未来形而上学导论》(1783年),载于《形而上学与逻辑学著作》,《康德著作集》第5卷,A 13;康德,《未来形而上学导论》,加里·哈特菲尔德编译(剑桥:剑桥大学出版社,1997年),第10页。下文引用时简称为《导论》。

72. 伊曼努尔·康德,《纯粹理性批判》,载于《康德著作集》第3、4卷,B XVI;康德,《纯粹理性批判》,保罗·盖耶与艾伦·W·伍德编译(剑桥:剑桥大学出版社,1999年),第433页。下文引用时简称为《纯批》。

73. 《纯批》B XXI/112。

74. 《纯批》B XXIX/116。

75. 《纯批》B XXVI/115。

76. 同上,B XXVI/115*。

77. 康德,《导论》A 104/68*。

78. “从一般的‘显形(Erscheinung)’概念自然可以推出:必定有某种东西与之相对应,而这种东西本身并非显形,因为显形自身并不能独立存在,且处于我们的表象方式之外;因此,若不想陷入循环论证,‘显形’这个词就必然已经表明了与某种东西的一种关系。”《纯批》A 252/348*。

79. 康德的批判性假定是,“事物”通过“影响我们的感官”而“作为存在于我们之外的对象”显现出来。《导论》A 63/40*。另见A 105/68中关于“我们的感官受这种未知之物影响的方式”的内容。然而,这一假定与康德早前关于“真正的精神影响”的假设一样模糊不清。格罗尔德·普劳斯想要将“先验 - 形而上学的无意义内容”与“显形(Erscheinung)”及“自在之物”概念的“先验 - 哲学意义”区分开来,而这实际上是康德批判哲学的一个构成性部分。参见普劳斯,《康德与自在之物问题》(波恩:布维耶出版社,1974年),第43页。另见普劳斯,《康德那里的显形:〈纯粹理性批判〉的一个问题》(柏林:德古意特出版社,1971年),在该书里普劳斯在着重探讨经验性表象问题之前,先区分了经验性表象和作为自在之物显现的表象(第20页)。

80. 该短语是“超感官基质的一种指示”。伊曼努尔·康德,《判断力批判》(1790年),《康德著作集》第10卷,B LVII,A LV;康德,《判断力批判》,维尔纳·S·普卢哈尔译(印第安纳波利斯:哈克特出版社,1987年),第37*页。

81. “可设想性(其表象源于无法证明其不可能性这一事实)纯粹是一种海市蜃楼,就像我即便有人质疑斯威登堡梦境的可能性,我自己也敢于为其辩护那样。”康德,《致摩西·门德尔松(1766年4月8日)》,载于《书信集》,第32—33/91—92*页。

82. D 949/327*。

83. D 949/327*。

84. D 949/327*。

85. 《纯批》A 252/348*。

86. 同上,B 351—352/385*。

87. 该短语是“幻相的逻辑”。《纯批》B 86/198*。米歇尔·格里尔所著的《康德的先验幻相学说》(剑桥:剑桥大学出版社,2001年)是极少数指出光学形象在康德哲学中所起作用的著作之一,书中将康德对光学形象的依赖称作“康德关于先验幻相论述中最有趣的方面之一”(第129页注释51。另见第273页注释20以及第278 - 79页)。然而,即便格里尔也没有将康德的哲学文本与18世纪晚期的媒介实践相互参照,她只引用了牛顿的《光学》,却忽视了魔灯在幻影术投影中的使用情况。

88. “因此,纯粹理性有一种自然且不可避免的辩证法……[即便]在我们揭露了它的海市蜃楼之后……它仍将继续用想象的对象误导我们的理性,不断将其推入需要不断纠正的瞬间性欺骗之中。”《纯粹理性批判》(CPuR)B 355,A 298/386 - 87*。另见《纯粹理性批判》(CPuR)B 450/467 - 68*中关于“自然且不可避免的表象(Schein),即便人们不再受其蒙蔽(hintergehen),它仍具有欺骗性(täuschen),尽管它不会行骗(betrügen),因而它可以变得无害,但永远无法被消除”的内容。还可见:“另一方面,先验表象即便在人们通过先验批判清楚地洞察其虚无性并将其揭露之后,也不会停止。”《纯粹理性批判》(CPuR)A 297,B 353/386*。

89. 《纯粹理性批判》(CPuR)B 723/618。

90. 这是“一种完全无法避免的错觉,就如同我们无法避免看到大海在中间看起来比在岸边更高一样,因为我们看到前者时的光线比看到后者时的光线更高,或者更确切地说,就如同天文学家无法阻止初升的月亮在他眼中显得更大,即便他不会被这种错觉所欺骗”。《纯粹理性批判》(CPuR)A 297,B 354/386。

91. 康德,《实用人类学》(Anthropologie in pragmatischer Hinsicht),A 40,B 40/29*。在康德去世后才出版的《形而上学讲座》中也能发现类似的错觉概念,在那里康德将“错觉”称作一种“仓促判断”,且“紧接着就会遭到反驳”:“我们不会被光学箱所欺骗,因为我们知道实际并非如此;但我们会做出一个判断,而这个判断会立即被知性所驳斥”;《康德的形而上学讲座》(Kants Vorlesungen über die Metaphysik),第147 - 148/53 - 54页。与这些《形而上学讲座》不同的是,康德的《实用人类学》在他生前的1798年就已出版,不过该文本借鉴了早期的讲座内容。关于康德的批判转向与其人类学讲座之间的关系,参见扎米托所著的《康德、赫尔德与人类学的诞生》,第255 - 307页。

92. 《纯粹理性批判》(CPuR)A 366/424。在德语原文中,此处使用的动词是“vorspiegeln”。

93. 《纯粹理性批判》(CPuR)A 384/433。这个在《视灵者的梦》中就已提及的问题,在《纯粹理性批判》中先是通过将灵魂和肉体都归为“显象(Erscheinung)”或“表象”的地位来解决(或也许只是绕开),其次是通过断言这些表象背后的自在之物可能并非是“完全不同……的实体”来解决。同上,A 385/434。另见:“但如果人们考虑到这两类对象并非内在不同,而只是其中一类相对于另一类外在显现有所不同,那么,作为自在之物的物质表象的基础或许在种类上并非如此不同,这样一来,这个困难就消失了。”《纯粹理性批判》(CPuR)B 427/456。

94. 《纯粹理性批判》(CPuR)A 384/434*。

95. 卡尔·马克思,《资本论:政治经济学批判。第一卷:资本的生产过程》(1867/1872年;柏林:乌尔施泰因出版社,1979年),第21页;马克思,《资本论:政治经济学批判。第一卷》,本·福克斯译(伦敦:企鹅出版社,1976年),第103页。

96. “在整个意识形态中,人和他们的关系就像在暗箱中一样是颠倒呈现的。”卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯,《德意志意识形态》,载于罗尔夫·赫克和理查德·斯佩尔编,《著作集》,共43卷(柏林:迪茨出版社,1976年),第3卷,第26页;“《德意志意识形态》”,载于马克思和恩格斯,《文集》,威廉·拉夫译,共50卷(纽约,1976年),第5卷,第36页。

97. 《纯粹理性批判》(CPuR)A 384/434*。

98. “社会劳动规定性的对象性外观”(61/176*),“幽灵般的客观性”(20/128*),“只是在这里,人们之间特定的社会关系才呈现出……物的关系的幻影般的形式”(52/165*)。马克思,《资本论》。

99. 康德,《未来形而上学导论》(Prolegomena),A 159/102。

100. 《纯粹理性批判》(CPuR)A 424,B 452/468*。

101. D 955/332。

102. 居约,《新物理与数学娱乐》,第159页。

103. “一般来说,所有融合论的共同基础都是缺乏真诚,这是一种心灵特质,这位伟大的制造海市蜃楼的艺术家(这些海市蜃楼就像通过魔灯一样,能让奇妙的事物瞬间呈现出来,不久之后又永远消失,然而却在不知情的人心中留下惊叹,让他们觉得背后肯定有什么不同寻常的东西,只是他们无法抓住而已)尤其具备这种特质。”伊曼努尔·康德,《致弗里德里希·海因里希·雅可比。1789年8月30日》,载于《书信集》,第157/319*页。

104. 康德,《实用人类学》(Anthropologie in pragmatischer Hinsicht),A 40,B 40/29。

105. 纯粹理性批判》(CPuR)A 384/434*。

106. 该短语是“思辨限制”。康德,《实践理性批判》(Kritik der praktischen Vernunft),第7卷,A 255;《实践理性批判》,玛丽·格雷戈尔译(剑桥:剑桥大学出版社,1997年),第117*页。下文引用时简称为《实践批》。

107. “充斥着关于超感性事物的理论,而且看不到尽头……会使神学变成脑内幻影的魔灯。”《实践理性批判》(CPrR),A 254/117*。康德还将实践理性的辩证法描述为“一种偷换概念的错误(vitium subreptionis)的根源,并且可以说是一种在人们所做之事(与所感之事相区别)的自我意识中的光学错觉”。同上,A 210/97。

108. 相关短语是“瞬间性欺骗(augenblickliche Verirrungen)”,《纯粹理性批判》(CPuR)B 355,A 298/386 - 87*,以及“其幻觉的力量(Macht ihrer Illusion)”,《纯粹理性批判》(CPuR)B 622/565。

109. 《纯粹理性批判》(CPuR)B 355,A 298/386 - 87。

110. 康德,《实用人类学》(Anthropologie in pragmatischer Hinsicht),A 40,B 40/29*。

111. 《实践理性批判》(CPrR),A 255/117*。