《燃烧的辫子2-围篱》

第一章:围篱

新村,不同时代的人有不同的讲法。

对英国政府来说,那是战时留下的错误;

对申请文化遗产的人来说,那是一段“没必要再提”的历史。

奇怪的是,马来西亚政府似乎也默认了这种沉默。

可只要翻开那些泛黄的老照片,就会看得很清楚:

新村,是被高高的篱笆围起来的。

篱笆之内,有教堂、有操场、几排廉价屋顶,最重要的是,有“我们”。

而篱笆之外,才是学校、警察局、消防站。

真正管事的单位,都设在围外。

阿婆年轻时,有一天傍晚耽搁了。

“六点一过还没进来,麻烦大咯!”她总是这么讲,每次提起都忍不住拍大腿。

那天,她刚好在镇上帮人送药,走得晚了。等赶回村口,太阳快下完,围篱前就站着几个警察。

“不能进。”其中一个举枪挡住她。没说为什么,只是重复:不能进。

“我住里面的,我家在第三巷!”她说。可是没人听,只有枪口像是在看她有没有说谎。

还好,里头几个热心村民看到,跑来帮忙。一个男人喘着气说:“她真的是我们村的,嫁来十几年了,每天都走这条路。”

另一个更直接,伸手指着围篱:“她家婆就在那边,喊一声她就出来。”

几个人你一言我一语,才终于让警察放下枪,让她进村。

阿婆说那天晚上她回家没开灯,坐在厨房里默默剥花生,手都抖着。

“不是怕死,是怕被当作不属于这里。”

她说那句话时,声音轻得像篱笆边吹来的风。

可我懂事以来,新村是我的乐园。

没有警察举枪,也没有检查哨。我们在操场放风筝,在鸡棚边捉迷藏,午后赤脚跑到老槟榔树下,听老一辈讲他们逃过的那一枪、一关、一句命令。

高高的围篱早就倒了。不是风吹,也不是政令,而是村民自己动手拆了,分给各家各户盖鸡棚、添厕所、搭个厨房棚顶。

没人要再装上它。没有一家说:“这个我们留着,万一将来用得着。”

后来村长把剩下的铁片卖了。说是“原生环保”,更说是“清理记忆垃圾”。

卖的钱不多,但够请全村吃了一顿:白斩鸡、芋头饭、老抽炒米粉。

那天的饭,吃得特别轻松,特别香。

没有演讲,也没有纪念碑。

只有一顿饭和一些人——他们曾被围着,如今围着圆桌坐着。

第二章:走村的孩子头

还没到上学年龄的小孩,总有些“孩子头”带着通村跑。

谁家今天好玩、谁家刚生了狗、谁家大人做生意没收拾玩具——孩子头都知道。他们脚底生风,嗓门特别亮,讲起话来像广播电台,一句“走啦走啦”就能带动一队小孩满村乱转。

那时的新村家家户户一大早便开门。长辈上了香,把门板往旁边一靠,就出门工作了。

没人锁门。门不是防人,是提醒风别太猛。

大门会在入夜前“形式上”关一关,其实大家都知道,只要推一推还是能进。

所以小孩就是这么进进出出,跑东家吃红龟,跑西家看电视。你一口,我一脚,黄昏前混成一身尘土和糖渍。

阿零就是在这样的日子里,学会用词不用句,用眼不用嘴,用“你先啦!”“不要酱!”“我妈妈讲的!”来维持秩序,组织盟友,化解纠纷。

没有学校,但早就有了语言。不是文法,而是生存。

六点以后

那段时光特别快乐。

每天上午像被放出笼的小鸟,跟着孩子头跑通村;中午回家混顿饭,再偷偷溜出去;下午在老槟榔树下玩弹珠、吃冰棒、踢球……直到某天,奇怪的事发生了。

某个下午六点,我在村路上跑着,突然发现——没人了。

真的没人了。

整个村子仿佛被一阵无声的风卷走了。门是开着的,鸡笼还在咯咯叫,但人影全无。

我急得四处探望,以为出了事。最后才发现——人全都挤在街头那家人家的厅里。

原来,他们家刚买了全村第一部录像播放机。

那天租来了一套从香港引进的电视剧,叫《親情》。约好了每逢一三五,下午六点准时播出。

从那天起,好长一段时间——六点一到,整个新村就像戒严。

不是怕警察,是怕错过剧情。不是不敢出门,而是舍不得离开那个画面里的世界。

我第一次知道,语言不是只在书里,也可以藏在电视里。不是我说的,而是他们说的——那些粤语对白,那些哭得鼻音拉长的“妈——”,那些画面里讲不出口的爱。

起初大家都一样,蹲在客厅、坐在地板、挤在窗口。只要六点一到,不管正在煮饭还是晒衣,都会自动奔去街头那家人家。录像机开播,画面一亮,整条街就像被吸走了空气,只剩电视剧的对白在空气里打转。

但时间久了,村民们慢慢分成了两派。

一派,是**“有机”的**。

他们家里有录像机,能租带子、自己看、不用迁就别人。甚至有些人开始包场——只请亲戚,只给自家小孩看,不再敞开门让人挤。

另一派,是**“追剧”的”**。

他们没有机子,只能按时追到别人家门口。有时晚了一步,就只能站在门外听对白,靠着记忆补画面。

小孩最先察觉这种变化。

有的孩子开始炫耀:“我们家不用追人哋嘅啦。”

有的孩子则学会等在门外,听里面一有人走,就飞快补位。

录像机从一开始的“村中共同体”,慢慢变成了差异发生器。

剧里演着“亲情”,屋里却开始有了轻微的边界。

那是八十年代初。

不久之后,几乎每家每户都有了一台录像播放机。

村长说:“好事啊,大家进步了,不用挤来挤去了。”

但也从那时起,晚饭后的村庄变得安静了很多。

吃完饭,大家就关上门,各自回家看各自的剧。

没有人再站在别人家窗外等着抢个位子,也没有小孩扯着大人问“今晚播唔播啊?”

剧还是那些剧,情节还是一样的“亲情”、“天涯”、“八点半的泪水”。

但声音不再流出门口。每家的电视成了自己的宇宙,每个人都关起门来,在虚构中寻找现实的投影。

那时我还小,不明白这变化意味着什么。

我只记得,村子的晚上安静得像下雨。

但天是晴的。

第三章:大家

小时候的阿零以为,“大家”就是全部——整条街、整个村、所有会出现在你视野里的脸,都是“大家”。

阿婆喊:“大家快来吃咯!”

那意思是:全村人都欢迎。

村长说:“大家今朝唔好玩水,河涨啦!”

那意思是:不管你是不是他孙,通通听见都算数。

连学校也不例外,老师会问:“大家有没有带铅笔?”——那就是对着整个教室说话,没有例外。

但自从每家都有了录像机,“大家”的意思开始变了。

吃饭的时候,大人说:“我们大家今晚要早点吃,追剧。”

“大家”忽然只剩下爸妈和孩子三人。

再后来,“大家”的语气开始出现门槛。

“这是我们大家的事,不用讲出去。”

“大家自己人讲的,不外传。”

阿零第一次听到这句“大家自己人”,竟然不知道那是不是也包括他。

阿零到了青春期,对什么都觉得刺耳,特别是那个词——“大家”。

“大家讲过了的。”

“大家都觉得这样比较好。”

“你要顾及大家的面子。”

“不要一个人破坏大家的感受。”

这个词曾经让他觉得温暖,如今却像一张无法反驳的令牌。

只要有人说出“大家”,你就得闭嘴。就算你是“其中之一”,也无法置喙。

有一次班上投票,他投了反对。老师皱眉问:“你和大家不一样?”

那一刻他真想站起来说:“对,我不一样。‘大家’是你们的,不是我的。”

但他没说。

他只是笑了笑,收起笔,低头不语。

他第一次感到,“大家”这个词不再是包容,而是某种遮蔽。

它把人的真实藏起来,把语言的力量收走,只留下一个整齐划一的轮廓。

他开始不说“大家”,开始说“我”、“我觉得”、“我不是这样想的”。

有时会惹来白眼,有时会被说“叛逆”。

但他知道,这就是他从词语中独立出来的方式。

他想念那个词。那个曾经代表整个村子、代表开放厨房和不锁门的词。

“大家。”

不是现在这种掩盖个体、牺牲声音的“大家”,

而是小时候的那个——你一喊“大家来吃饭咯”,就会有人从四面八方跑来的“大家”。

他想把那个词救回来。

于是他加入了学校的华文学会。不是最热门的社团,也不是最风光的位置。

可他喜欢那群人围坐在旧教室,用圆珠笔写稿、剪纸、折海报、辩论“用词是否精准”的样子。

他写社刊,写的是记忆里的村子、那台录像机、那顿围篱拆下后吃的白斩鸡饭。

他在稿子里写“大家”,每一次都带着一种小心又坚定的力道。

后来他被选为副主席。也许是因为他话不多,却每次都来;也许是因为他写的稿子有种让人安静下来的温度。

他不再吵,也不再逃避。他决定留下来,在字里行间,慢慢把那个词找回来。

第四章·两个大家

在学校里,阿零是华文学会的副主席。

他写文章,用工整的字体写下“乡愁”、“族群”、“母语”,他是老师眼中的好学生,是学会里的模范。

而在校外,在巴士站后面的小巷子,在被摩托烟熏黑的砖墙底下——他也是另一个“大家”的一员。

那里没有社团章程,没有会议记录,只有绰号、香烟、手势和一句句听不懂却能立刻点头的代号。

私会党不是他刻意要加入的。他说是跟着朋友去“吃面”,结果一顿饭之后就成了“兄弟”。

没什么仪式,也没有正式介绍。有人拍拍他的肩说:“以后有事,大家罩你。”他点了头。

那个“大家”,说起来和学校的不一样。

不是群体,是身份。不是归属,是宣示。

不是“我们都是”,而是“我们自己人”。

阿零没有拒绝。他甚至喜欢这种不必解释、不用投票、没有考核的“语言关系”。

这里的“大家”,虽然有时粗暴、有时危险,但不会要求你统一,只要求你承认。

他开始在两种“大家”之间穿梭。白天他写作文,晚上他听兄弟讲“规矩”。

没人发现,也没人问。他像一块字典的破页,夹在两个完全不同语法系统中间。

他想知道,哪一个才是真的。

或者说,哪一个能留下他。

他交了很多出生入死的好兄弟——那种“你动他一根毛,我替他出头”的兄弟。

这些人里有人辍学,有人家境不好,有人只信拳头。但他们信他。

有一次他考试被抓作弊,是兄弟们第一时间冲到校门口,准备“理论”。他拦下他们,一句话也没说,只拍拍他们肩。

他们不多问。他们说:“你讲,我撑。”

与此同时,在华文学会里,他也一直活跃地组织活动——投稿比赛、戏剧节、义卖会,甚至联同校外社团办讲座。

他是唯一一个能让私会党弟兄坐进演讲厅的人,虽然他们看起来明显不自在;

也是唯一一个能让学会同学去茶室听他兄弟弹吉他、讲故事的人,虽然一开始他们都说:“那里好危险哦。”

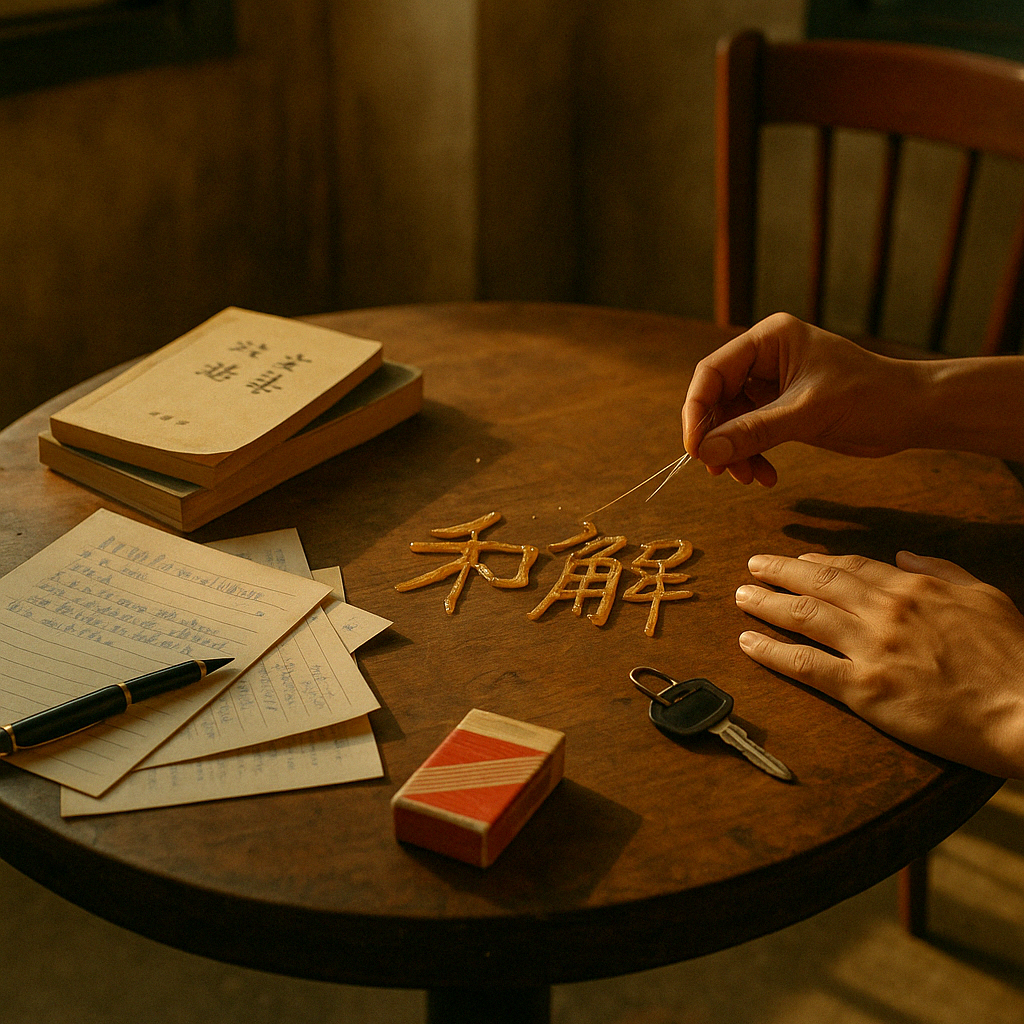

阿零像在用自己的时间、热情和一张不怕撕烂的脸,拼命把两个“大家”拉近。

有人说他是墙头草,有人说他有野心,有人笑他不清不楚。

可他知道自己在做什么。

他想创造一个“大家”,不是别人定义的,也不是从词典抄来的,

而是他自己走出来的。

一个不在语言里分裂人群,而在生活里把人连起来的“大家”。

别人说他太爱热闹,太怕孤单,什么人都想拉在一起。

有人说他是墙头草,有人说他没立场。

甚至连兄弟也曾问他:“你到底属哪边的?”

他只是笑,不答。

因为他知道,他不是想选边,

他只是想把这破碎的东西,缝回去。

不是为了谁,

而是因为他还记得。

还记得小时候,新村门没关,鸡飞过街,小孩跑通村;

还记得“大家”是真的代表“所有人”,不是圈起来的人;

还记得那些没有边界的日子,那种可以自然地沉醉在世界里的感觉。

那时他太小,不知道那种连接多么珍贵。

而现在他大了,只想用一切把它找回来。

第五章·每一格都是真的

最近几天,阿零几乎一动不动地坐在电视机前。

不是因为剧情特别精彩,也不是因为别无选择。

是他忽然意识到,这些画面,是世界的语言在转换。

他不知道电视的刷新频率到底是多少——是24格?还是30格?

但他知道,如果每一秒有24格画面,他一格也不想漏掉。

他盯着屏幕,就像盯着自己与世界之间唯一未断的脐带。

剧情里的对白、人物脸上的颤抖、突然闪过的剪接点、甚至字幕略微提早出现的时差——他全都看在眼里。

不是为了理解,而是为了确认:

确认世界依然在动,语言依然在流,他依然在其中。

在别人看来,他不过是个沉迷电视的少年。

可他心里知道,自己正在进行一场不发一语的学习。

学习如何剪接,如何留白,如何从一个画面过渡到另一个而不崩坏。

学习如何在破碎中维持节奏,在混乱中保有线索。

每一格,都是一枚词灵。

而他,正在以一个观众的姿态,练习成为一个叙述者。

阿零生在马来亚,长在一座长年是夏天的新村里。

午后总是热,蝉鸣从没断过,阿婆把洗好的衣服晾在门外的竹竿上,一串串像被挂起的日子。

电视永远是家里最冷的地方。冷,不是因为空调,而是因为它连着另一个世界。

那年夏天,电视新闻里开始播报一些陌生的画面。

一开始是几张横幅,几个喊口号的年轻人;后来,是一群一群的人,像水一样,从四面八方涌进镜头。几天下来,镜头里的人越挤越多,画面几乎装不下。

他们喊着口号,有人举手,有人哭,有人挥舞旗帜。记者说,那是抗议,那是自由,那是人民。

阿零坐在电视前,眼睛一动不动。

他认不出那些城市,也不懂那些字眼,但他认得出那种感觉——那是一种从身体往外扩散的,“我们在一起”的感觉。

那不是学校的“大家”,不是私会党的“大家”,也不是小时候村里那种“吃饭咯”的“大家”。

这是一个新的“大家”,不需要邀请,不需要理由,只要站在一起就成立。

他恨不得钻进那个画面里。

不是为了喊口号,而是为了感受那种世界曾真的被连起来的温度。

但他钻不进去。

他只能坐在炎热的屋子里,看着荧幕那端的夏天,和他脚下的夏天,像两个永远不会重叠的热浪。

几天来,阿零守在电视前,盯着画面一格一格地过。

他以为自己已经开始明白那个“大家”的轮廓,已经在语言之外,抓住了某种情感的逻辑。

直到那一天。

整齐划一的军队从容地穿进人群,

穿不进去的时候,换坦克。

镜头开始摇晃,记者的声音断续,

零星的枪声穿过新闻频道的收音麦克风,

夹着疯狂的四处乱逃响起。

他还听见,有人喊“不要开枪”,

有人倒在地上,有人被拉走。

他不明白为什么连接要以这种方式断开。

就在那震耳欲聋的混乱中——

一个白衣男子张开双臂,挡着坦克车。

画面停顿了一下,似乎摄影师也忘了调焦距。

然后镜头摇了开去,再也没有回到那里。

阿零坐在荧幕前,第一次感觉自己的心跳跟不上画面。

那一刻,他不是想钻进电视里了。

他想关掉它。

但他没动。

他只是坐着,眼睛干涩,心里空出一个新的空间——

那里没有语言可以描述,

只有震动,没有词。

那天起,不断有人提起那一天,也不断有人否认那一天。

新闻里不再出现那个画面,但人群里开始流传它。

有些人低声讲起,有些人转身走开。

老师轻描淡写说:“那是外国的事。”

小卖部老板一边数零钱一边说:“假的,电视会骗人的。”

像那年学校里流传的小矮人,像我口中曾惊惶喊出的“鬼”。

有人说看见,有人说你胡说。

说出即现实,与一切皆虚妄,终于在这一刻交溶于一起。

第六章·无声的开口

不久,阿零学校也不上了。

没有什么大风波,也没有谁责骂他。

就是某个早晨,他背着书包出门,走到街角转弯时,脚步慢了。

然后他没转进学校门口,转身走向另一条街。

他开了一间小小的英语补习班,自己印传单,写“基础对话、文法纠正”,贴在茶室、药材行、旧电线杆上。

也开始跑到街上摆摊——卖手工钥匙圈、二手CD、后来自学泡奶茶,跟朋友合伙卖起冷饮。

不是颓废,也不是“误入歧途”。

他只是觉得,语言如果不能连系世界,那就先拿来换饭吃。

有人说他浪费学业,有人摇头叹气。

他不解释,也不多话。

语言教不会世界安静,他就试着安静自己。

有一天收摊回来,手上还沾着糖浆,阿零坐在补习班的塑料椅上,看着天花板上的吊扇慢慢转。

忽然,他想起父亲。

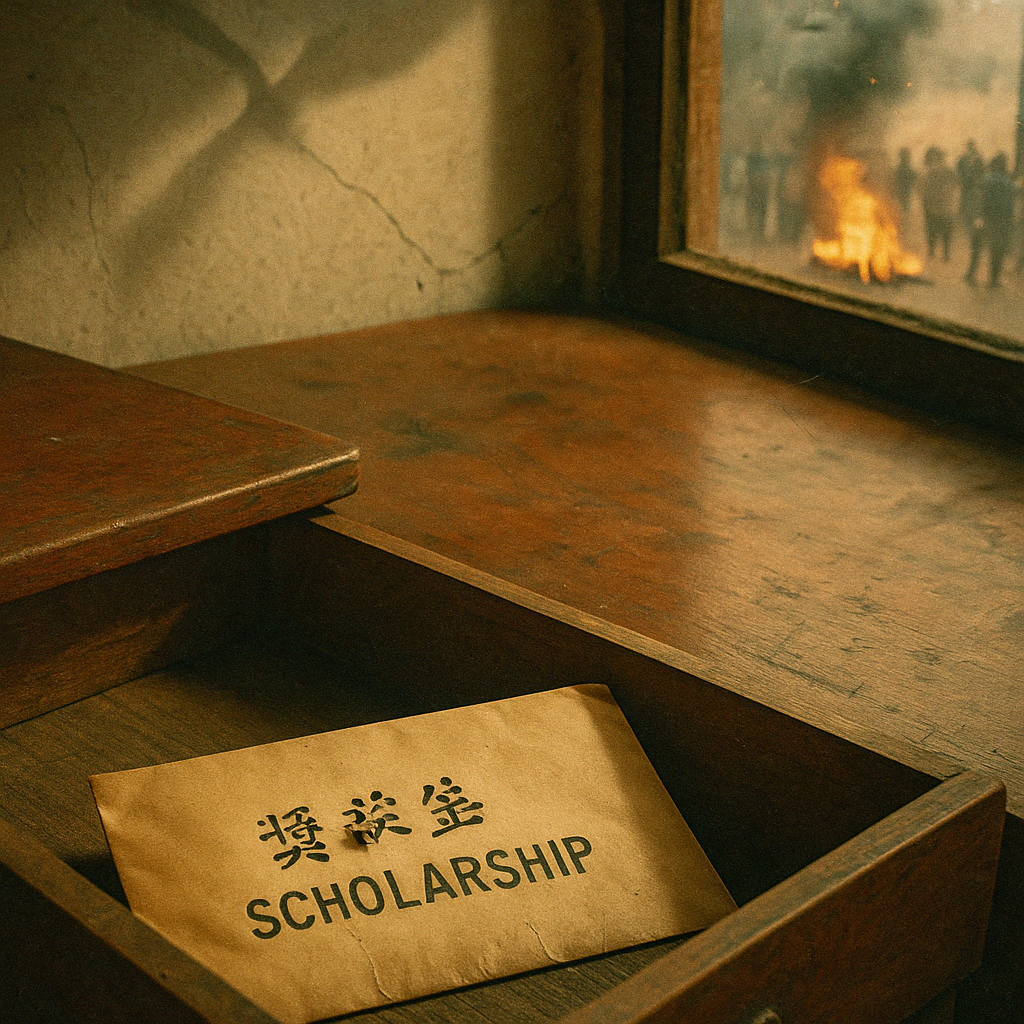

想起父亲年轻时拿过奖学金,录取通知书放在书桌上三天没人敢碰。

最后那封信没有寄出去,书也没去念。

小时候问起,父亲只是摇头说:“没去成罢了。”

没人再提。那年是1969年。

现在阿零终于明白了。

不是不想去,是不敢再去。

不是能力不够,是世界说了句:“你进去也没用。”

那一年,是父亲的“退学”。

而现在,是他的。

两代人用不同的沉默,讲了同一句话。

补习班很快就关门了。

不是因为没人报名,开头其实还有几个家长把孩子送来,说是“这年头会讲英文才有出路。”

阿零也认真布置,贴白板、装吊扇、印讲义。他找来一位英语老师,外表斯文,讲起英文带点洋腔洋调,听起来挺像样。

但几星期之后,学费迟迟没入账,家长也陆续不再来。

原来那位老师每晚都在喝酒。

不是偶尔,是每天。租金、教材、甚至孩子们的报名费,全都被他喝光了。

有人劝阿零报警,他没报。只是锁了门,把白板拆下来,桌椅叠起,自己收拾干净。

没人吵,也没人骂。

只是某天走过那条街,看到门上贴着“店面出租”,才有人问起:“不是有人在那边教英文的吗?”

他说:“关了。”

也没解释。

语言救不了这个世界,他早该知道了。只是那时候,还想再试试。

某天收完摊,跟校外的朋友去了卡拉OK。

喝了点酒,也唱了几首歌,没什么特别。

回到家倒头就睡,睡在客厅的旧沙发上,电风扇还在摇头。

凌晨的时候,我喊了一声,把父亲吵醒。

惨叫,听说很响。他说从卧房冲出来时,还以为我被打了。

过程就不写了,反正不过是去了趟医院,

割了盲肠而已。

第七章·画面以外

身体休养好了,刀口结痂、走路也不再一拐一拐。

那几天我心情还不错,想着**“也许可以重新开始。”**

于是翻出旧号码簿,想找几位死党好友、老同学。

有些号码打过去,没人接;有些接了,说“下次约”;

也有的,说:“你还在这边啊?我以为你搬走了。”

他们不是刻意疏远,只是各忙各的。

有的升学了,有的谈恋爱了,有的已经在公司实习。

卡拉OK那帮人也不唱了,有的转夜店、有的跑去北方做买卖。

我才离开几周,

整个世界已经换了频道。

没人踢我出去。

但我醒来时,已经不在群组里了。

像电视画面推进时,突然意识到自己是上一场戏的人物。

而现在的剧情,不再有我。

父亲看我这几天这样,话不多,也不催我。

只是某天吃完晚饭,他把碗放下,轻轻擦了下嘴,说:

“学费我出。生活费你自己搞。”

没有解释,也没多话。那语气不是鼓励,更不是施舍。

只是把某个原本早已关闭的门,轻轻推开一条缝。

我愣了三秒,然后就点头。

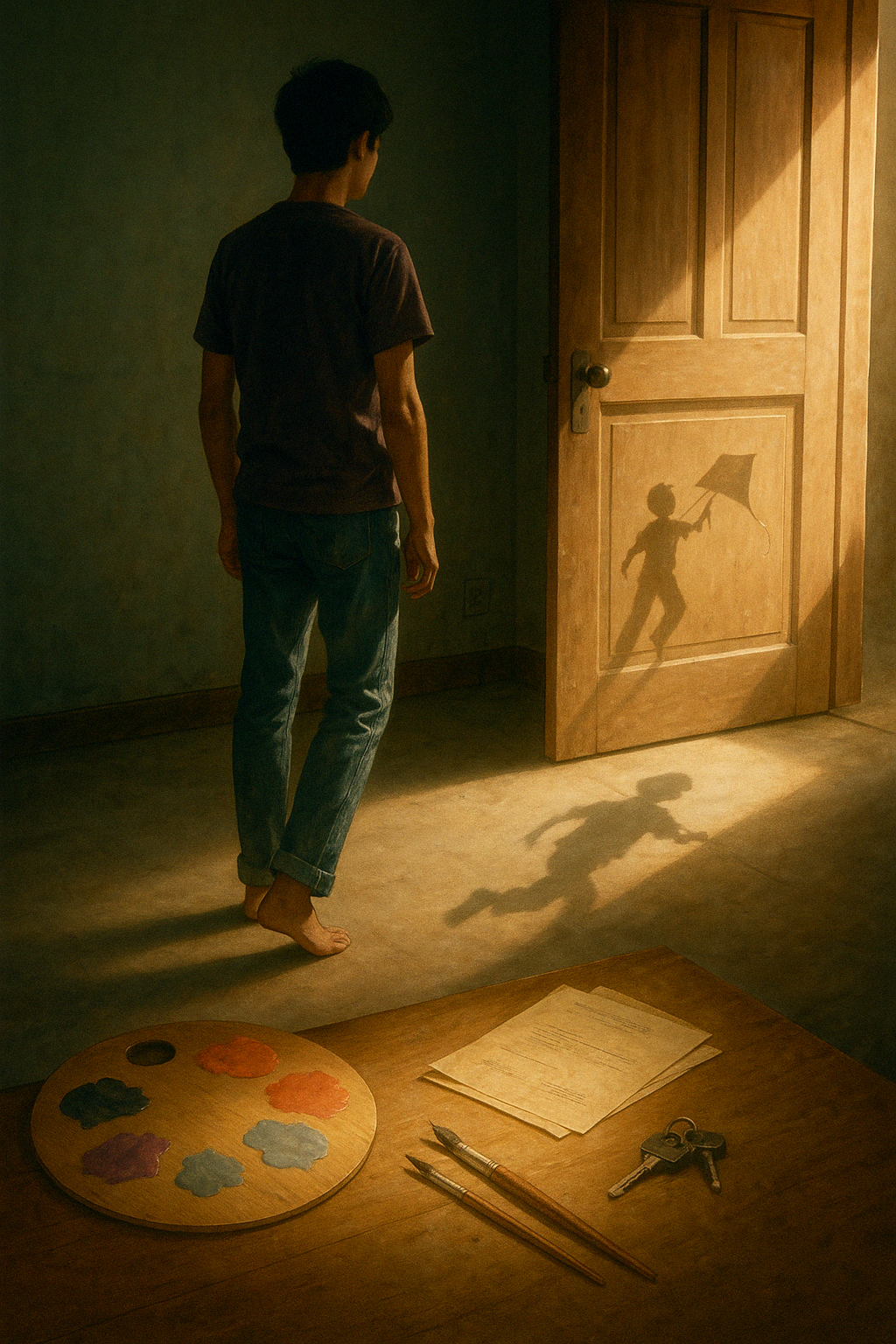

隔天,我就去报读了一所私人美术学院。

虽然不是名校,但我不在乎。

毕竟学生时期,这是我唯一一个不用费力就能拿全国冠军奖的项目。

画画,不需要说太多话。

而我已经太久没说话了。

学院里,大多数人都是完成了高中才进来的。

只有少数,是极高天赋的不足龄学生。

阿零夹在中间,不显眼,也不突兀。

没人知道他来之前做过什么、逃过什么、失去过什么。

他们只知道他画得不错,线条干净,配色大胆。

他没解释。也没多说。

他只是每天坐在画布前,一笔一笔画下去,

像是终于找到了一种既不用喊,也不用藏的语言。

进了去,

剩余的少年期也交出去了。

后记·错与选之间

历史就是在不断地犯错和选择中产生的,人生也是。

这本书写的不是某个特别的人,而是很多人的碎片。

写的是那些不太被人记住的决定、无法解释的转弯、临时起意的沉默,还有没来得及说出口的“我其实……”

如果你在这些段落里看到过自己的影子,

那是因为我们都曾在画面外等过一句“大家”,

也都曾在语句中,试图重写自己。

Like my work? Don't forget to support and clap, let me know that you are with me on the road of creation. Keep this enthusiasm together!